Ниоткуда с любовью

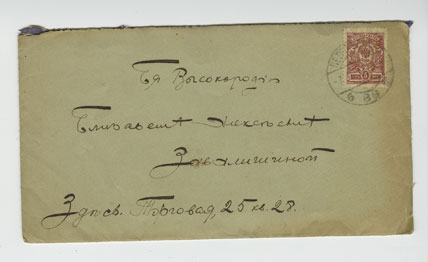

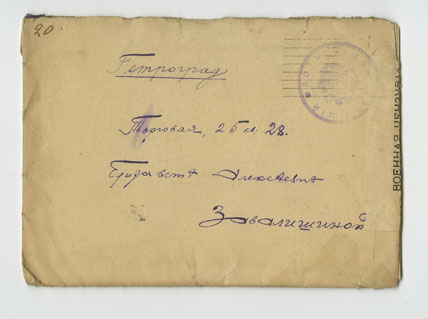

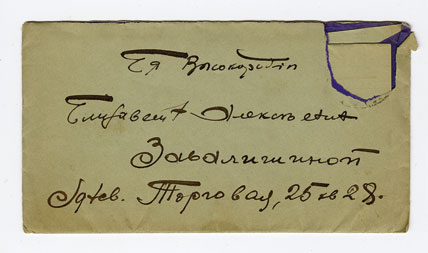

На антресолях пылится огромное количество документов из частных архивов. Некоторые из них попадают в букинистические магазины — это значит, что семейные фотографии, дневники, письма больше никому не нужны. Иногда эти документы могут оказаться интереснее любых бестселлеров. На протяжении трех лет, в 1916—1918 годах, офицер российского флота Николай Антонов писал письма своей возлюбленной — сестре милосердия Елизавете Завалишиной. В этих письмах на фоне Первой мировой войны и революции разворачивается трагическая история любви столетней давности. БГ публикует переписку, случайно купленную главным редактором в одном из книжных магазинов. Дальнейшая судьба героев переписки неизвестна

29 августа 1917 года

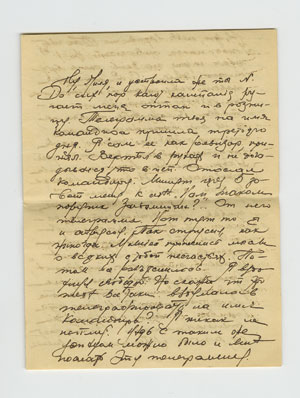

«Ну, Лиля, и устроила же ты №. До сих пор кают-компания ругает меня оптом и в розницу. Телеграмма твоя на имя командира пришла третьего дня. Я сам ее как ревизор принял. Вертел в руках и не догадывался, что в ней. Отослал командиру. Минут через 5 зовет меня к себе. «Вам знаком поручик Завалишин?» От него телеграмма. Вот тут-то я и струсил. Так струсил, как никогда. Молнией пронеслись мысли о всяких с тобой несчастьях. Потом все разъяснилось. Я вздохнул свободно. Но скажи, что это тебе все-таки вздумалось телеграфировать на имя командира? Ну ладно, тебе виднее.

Так вот. У нас масса новостей. Ждем со дня на день очень крупного дела. С Р. кончился первый цикл событий. Теперь мы на рубеже нового. Но мы готовы. К сожалению, только мы, а не вся вооруженная сила страны. Но мы честно, если придется, пойдем кормить рыб.

Дальше. Вчера получили одновременно две радио — Керенский и Корнилов. Эффект необычайный. Больше никаких сведений не имеем. Что происходит на самом деле — не знаем. Чувствуем, что в стране начинается агония. Поневоле думаешь о немце и о «подводнике», чтобы не видеть всего происходящего. Слишком тяжела эта действительность. И это еще не все. В связи с этими телеграммами замечается, конечно, известное волнение. В какую оно выльется форму, пока неизвестно. У нас все это имеет особое значение. Наш командир женат на дочери Корнилова. Поставь себя теперь на место командира после происшедших событий. Результат ясен. Сегодня он побывал у кого надо и уедет «в отпуск».

Что вообще сейчас делается, куда мы идем, что даст нам близкое будущее — я не знаю. Страшно поднимать эту завесу, где скрывается страшный призрак анархии. Я был оптимистом, большим оптимистом, но и я теперь сдал. Эх, хоть бы устроилось все как-нибудь. Остался бы я здесь. Люблю я корабль свой. Ни на какой не променял бы. С половину октября пошли бы, вероятно, в Петроград, где и зазимовали бы. А теперь? Кто его знает, что будет теперь?

Ура! Письмо твое пришло. Наконец-то. А я его ждал, ждал. Ну конечно, я хохотал, когда о «замерзшем море» читал. И все-таки не пойму, почему ты телеграмму на имя командира послала.

Пиши, пиши мне, моя Лиля»

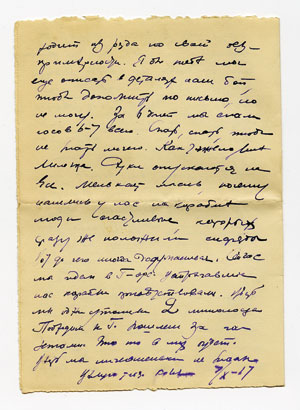

3 октября 1917 года

«Моя Лилечка, я жив. Понимаешь ли, жив и здоров. И не ранен даже. Но что это было. Ужас, ужас. Мы дрались. Дрались неравными силами. Нас заливали cнарядами. Море кипело вокруг нас. Пойми, 14 трехпалубных новейших немецких миноносцев с ходом в 36 узлов накинулись на нас. А нас было всего пять. 4 миноносца и мы. Вот вся наша сила. Пятый миноносец был выведен из строя. Остановился. Мы под огнем (и каким огнем!) подошли к нему и взяли на буксир. Повели. Пойми, какая это цель. 2 рядом корабля! Ну нас буквально заливали снарядами. И наконец один, как мы ни маневрировали, попал. Разворотил палубу. Несколько человек в куски. Руки, ноги. Одно туловище без головы и так далее. И кровь, кровь… Меня осыпало осколками. Да, положим, нас все время осыпало. Но уже на отлете. Есть только удары, но не раны. Ведь мы два раза подходили к «Грозящему», чтобы взять его на буксир под губительным огнем. А у нас ведь всего 13 узлов хода, а у немцев 34—36. И при всем этом аде мы стреляли. И утопили 2 миноносца. Лиля, разве это не награда за бой? Огромных миноносца. Второй я сам зажег, а потом уже добили.

Лиля, я сейчас, хотя вот уже прошло полтора дня, в диком состоянии. Но положение очень серьезно. И мне, вероятно, опять в бой. Пожелай же мне успеха, милая Лилечка. Твой Коля тебя целует крепко, пока говорит «прощай»

7 октября 1917 года

«Лиля. Вот только сейчас, 7-го, можно сказать, что мы в сравнительной безопасности. Я не могу собраться с мыслями. В голове сумбур. Нельзя словами, тем более в письме описать того, что было. Это кошмар. 6 дней смерть, страшная смерть сторожила нас, стояла лицом к лицу. Этих дней не забыть никогда. Я, кажется, постарел лет на 10 за это время. Последний акт бывшей трагедии — наш переход.

Теперь я понял, что самое жуткое в войне не снаряды неприятеля, не его ураганный огонь на нас, а томительное ожидание боя. Такого боя, из которого не выйти; невозможно сражаться и рассчитывать на успех эскадры из 4 крейсеров, 14 миноносцев и 3 лодок с флотом, подлодками и дредноутами, раз в 6—7 превосходящими нас. Тяжело, когда получаешь радио, что враг отрезает тебя от мира и идет топить. И не уходишь. Долг прежде всего. И мы честно его выполняли. Лучше многих. При встрече все объясню.

Вчера в 11.33 мы могли считать себя в сравнительной безопасности. Мы еще не знаем, что делается на свете. Неделю мы не видели ни газет, ни новых лиц. Разве только немцев. Может быть, нас осуждают и обвиняют. Но, Лиля, верь мне, который был все время не месте, который все вынес на себе, что флот, что рижские морские силы сделали все что могли. Даже больше того.

За 6 дней мы спали часов 6—7 всего. Спать, спать, чтобы не знать ничего. Как тяжело мне, Лилечка. Руки опускаются на все. Мелькает мысль, почему нашлись у нас на корабле люди счастливые, которых сразу же положили снаряды. Вот до чего иногда додумаешься. Сейчас мы идет в Г-орс. Встречавшие нас корабли приветствовали. Ведь мы одни утопили 2 миноносца. Пошлем за газетами. Что-то в них будет. Ведь мы ничегошеньки не знаем. Целую тебя. Коля»

20 октября 1917

«Моя милая Лилечка.

Мне очень хочется писать, говорить с тобой, и не знаю, о чем. Все так серо, так тускло, что не хочется даже думать. Всякий пустяк раздражает. Понимаешь, какое-то раздвоение личности. С одной стороны, живешь, как все: интересуешься, хотя бы по виду, внешними, лестными интересами, кутишь иногда в компании. Но это только минуты.

Страшное «это», этот развал, всеобщая разруха, страшная опасность со стороны внешней, которая сотрет, уничтожит Россию, сознание этого не покидает меня. А отсюда и думы о том, как я должен принять это и как поступить. Много думал я по этому поводу и не мог прийти к определенному результату. И решил так: оставить этот вопрос о своем поведении в критический момент, когда скрещиваются долг и личность, пока открытым. Пока он еще стоит не так остро. В трудную минуту само сознание подскажет, что мне делать. Согласна ли ты с этим? Я думаю, что это лучший выход из положения. Ведь не могу же я обещать того, в чем я сам не уверен.

Да, команда наша единогласно постановила ходатайствовать перед начальством о награждении нас солдатскими Георгиями за храбрость и отвагу в бою. Постановление очень лестное. Ты знаешь, вероятно, об учреждении этого ордена для офицеров. С серебряной ветвью. Награда здорово редкая теперь. Но видишь, я пишу об этом в самом конце: как это меня мало трогает. Сам возмущаюсь этим и не могу ничего сделать. Ведь все это фурор для мичмана по первому году. Моря хочу. Скандалили из-за зимовки. Хотят ставить в Кронштадт, а мы желаем Питер. Целую. Твой Коля. Пиши»

23 октября 1917 года

«Лилечка. Прошел всего день, кажется, а мне уже снова хочется говорить с тобой.

Вот уже третьи сутки сижу на корабле и никуда ни ногой. Знакомые, которых я все-таки успел здесь найти, справляются часто и настойчиво. А я сижу дома, как крот, и не выхожу. А посторонним вход воспрещен. Этим и спасаюсь. Особенное участие в этом отношении проявляет супруга одного лейт-артиллериста, который стоит сейчас в дозоре. Но я, как мрамор, и не иду на авансы, которые она дает. Ну прямо совсем ни капельки. Кают-компания даже удивляется. Видите, как я примерно себя веду.

Последний раз мы здорово повеселились у В., о котором я тебе, кажется, писал. Потешно было. Там ужинали очень много офицеров. Как полагается все немного выпили. Потому начались излияния. Подходят совершенно незнакомые нам и начинают восхищаться геройством «Храброго», жать руки, целовать даже. Потеха.

Прощай. Жду от тебя писем. Твой Коля»

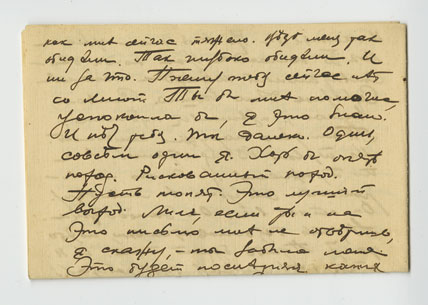

6 ноября 1917 года

«Лилечка, моя милая Лилечка. Вот уже скоро месяц, и от тебя ни строчки. Я хожу целыми днями из угла в угол и не нахожу выхода. И всякая дрянь в голову лезет. Сейчас я смеюсь над этим, но бывают минуты, страшные минуты. Но как безумно я хочу тебя видеть. Такого чувства одиночества, оторванности у меня еще не было.

Совсем отрезаны от Петрограда. И здесь кавардак. Всеобщая забастовка. Русским жителям приходится особенно худо, если не сказать больше. Я на все махнул рукой. Плыву по течению. Я вижу, как все мы, флот наш, Россия стремительно несутся в бездну, к черту, и я боюсь надолго останавливаться на этом. Это слишком, невыносимо тяжело. Увидимся ли мы с тобой еще, Лилечка. Поцелую ли я тебя еще раз, или же тот поцелуй, помнишь, на вокзале, сорванный наспех, как-нибудь, будет последним, самым последним. Не допускаю этой мысли.

И конечно, теперь, в эти страшные минуты, особенно сильно, особенно ярко, реально рисуются картины наших встреч. Я так живо их переживаю снова. Минутами я чувствую тебя здесь, со мной. И письма твои. Я снова и снова переживаю их. И одна фраза, такая непосредственная, такая живая, она меня, офицера, доводит чуть ли не до слез. Так мучительно хочется сейчас ее исполнения. Я тебе ее напомню. Что в ней — не знаю, но, когда я читаю ее в сотый раз, я чувствую, что ты действительно взбираешься ко мне на колена и действительно целуешь так, что на лице не остается «свободного» места. Вот она: «Забралась бы я к тебе на колени, прижалась бы близко-близко, целовала бы так, чтобы ни одного местечка ни осталось на лице». Вот и все. Коротко ведь. Но что в них, в этих слова, что они сводят меня с ума.

Я пишу тебе и уверен, что письма не доходят. Ведь бастуют и у нас и у вас. И пишу все-таки. Я не могу не делиться с тобой мыслями. А вдруг дойдет. Мрачный наш почтарь письма забирает, а куда их отправляет — не знаю. Боюсь его спрашивать, чтобы не столкнуться с жестокой действительностью. Лилечка, милая ты моя Лиля. Чувствуешь ли какое гнусное у меня настроение? Ну как после всего этого не стреляться. Подожди, я тебе завтра разовью свою теорию на этот счет. Плод долгих размышлений. Согласишься ли с ней? Твой Коля»

7 ноября 1917 года

«Ну вот и еще день, Лилечка.

У нас настроение, кажется, вполне определенное — против гражданской войны. Мы можем воевать с немцами, это блестяще и доказали, но бить по своим же солдатам, этого, думаю, не будет. Слишком уж это жестоко. Впрочем, командует море, сегодня спокойное, как зеркало, завтра рвущееся и бушующее, как зверь.

Но что с тобой, Лилечка. Вот что меня угнетает и тревожит. Целую тебя крепко, крепко и еще раз, как ты обычно пишешь и что мне так нравится.

Коля»

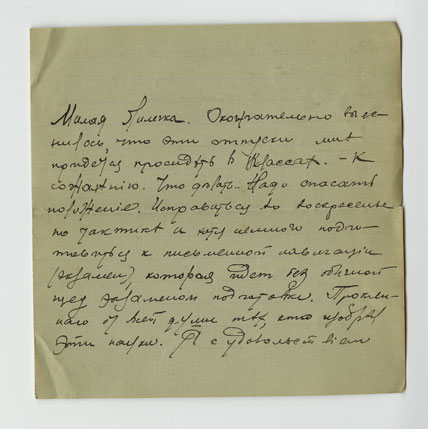

18 ноября 1917 года

«Милая Лилечка. Сейчас я только приехал и пишу о скверных новостях, которые я узнал. Вчера геройски погиб наш миноносец «Бд-ый», взорвавшись на мине. Этим же фарватером пойдем и мы. Буду рад, если и меня постигнет участь моего товарища по выпуску, который плавал на «Бд-м».

Всего хорошего. Твой Коля.

P.S. Лилечка, относительно билета в международном я поговорил в командиром. Он заранее благодарит и очень просит записать его (старший лейтенант Ренненкампф) на прямое сообщение Петр — Джанкой (на севастопольский вагон) на первые числа декабря, чем раньше, тем лучше. Твой Коля»

3 декабря 1917 года

«Одним словом, Лилечка, ужасно скверно. Упекли меня на этот самый же транспорт «Рига», где каюта скверная. Жара в ней всегда, как в аду. Дьявольски скверно себя чувствую. С таким наслаждением вспоминаю своего «Храброго». Тянет туда очень.

По последним сведениям институт офицеров «за ненадобностью» упраздняется. Останутся на кораблях только специалисты: штурманы, минеры и, говорят, артиллеристы. По другим, более достоверным сведениям, эти господа упраздняются в первую голову и навсегда, чтобы не было ни малейшего намека на воинственность в теперешней мирной политике. Чему верить — неизвестно. А что придется подыскивать место швейцара или старшего дворника, так это верно. Нахожусь на вулкане, который вот-вот задымит, забурлит и поглотит.

Относительно Рождества пока говорить еще рано. Если все будет приблизительно так, как теперь, то и речи не может быть о моем отпуске или твоем приезде сюда. Тогда на Масленицу еще можно будет рассчитывать. Впрочем, не будем вперед загадывать.

Ну, вот, кажется, я и все свои новости выгрузил. Надо садиться за чертежи; прощай. Твой Коля»

11 января 1918 года

«Лиля. После моего отъезда из Петрограда (а это было 1 декабря) я не получил от тебя ни одной строчки. Писал тебе шесть раз. Это седьмое письмо. Три-четыре дня тому назад получил твое письмо, которое помечено 31 октября. Ровно ничего не понимаю. К тому же и это письмо имеет странный вид. Бумага и почерк письма — твои, а конверт и адрес принадлежат кому-то другому. Это видно с одного взгляда, я совершенно отказываюсь понимать твое полуторамесячное молчание. Жду и надеюсь, что ты хоть на это письмо ответишь парой строк. Живу я здесь очень скверно. Приходится очень много заниматься. Прошли благополучно уже пять репетиций. Но чувствую, что больше у меня не хватит ни желания, ни терпения заниматься при создавшемся положении вещей.

Брошу все и уеду в Кронштадт «сосать лапу» и ждать у моря погоды. Все за то говорит.

Так я жду от тебя обязательно письма.

Коля»