Ниоткуда с любовью

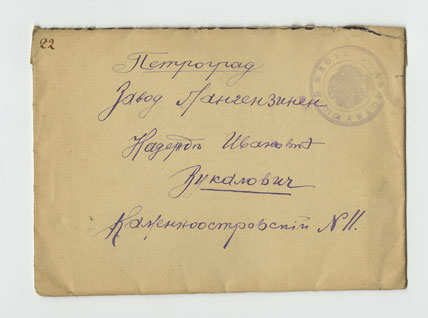

На антресолях пылится огромное количество документов из частных архивов. Некоторые из них попадают в букинистические магазины — это значит, что семейные фотографии, дневники, письма больше никому не нужны. Иногда эти документы могут оказаться интереснее любых бестселлеров. На протяжении трех лет, в 1916—1918 годах, офицер российского флота Николай Антонов писал письма своей возлюбленной — сестре милосердия Елизавете Завалишиной. В этих письмах на фоне Первой мировой войны и революции разворачивается трагическая история любви столетней давности. БГ публикует переписку, случайно купленную главным редактором в одном из книжных магазинов. Дальнейшая судьба героев переписки неизвестна

1 мая 1917 года

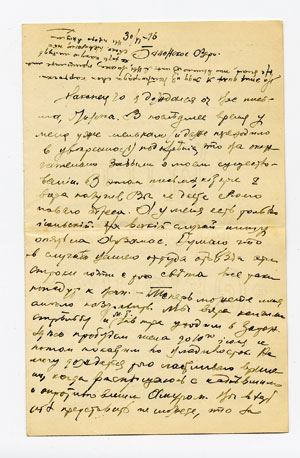

«Лилечка. Вот уже десять дней, как я послал тебе первое письмо, а за ним и еще несколько. И до сих пор ни одной строчки. Неужели же уже? Противно писать так. Противно повторять шаблонные фразы о «конце», фразы, обычные у какого-нибудь гимназиста 4—5 класса. Но если у него эти слова в конце концов ничто, только слова и ничего больше, то у меня это сама жизнь, то начало, которое сейчас руководит ею. В этом — все. Это — я во всех своих поступках и проявлениях.

Лиля, я вспоминаю наш последний разговор на вокзале. Неужели ты отнеслась к нему так легко? Неужели ты решила, что это были только слова и ничего больше? Не допускаю этого. И ты, зная то настроение, с которым я уезжал, ты не считаешь нужным черкнуть мне пару строк. Ведь это сделать так легко. Ты просто не хочешь. А если так, то напиши об этом. Я не буду надоедать тебе. Я понимаю: можно действительно при «известных условиях» пойти на многое, можно идти против себя, ломать коренным образом свой характер, уже определенный, установившийся, но унижаться и быть смешным — нет, от этого увольте. Я жду, жду»

Письмо без даты

«Лилечка, милая, как мне хочется сейчас видеть. Вот сейчас, именно сейчас. У нас в кают-компании цветы. Масса цветов. Воздух насыщен ими. Пьянит. Томит как-то. Полумрак. И так тихо-тихо. Я представляю тебя сейчас здесь со мной. Мы сидели бы вместе. И никто нам не мешал бы. Сидели бы друг подле друга так близко. И вдыхали бы этот аромат. Он сумасшедший какой-то. Лиля, ты со мной сейчас, я чувствую. Твоя карточка. Вот ты живая, ты сама здесь. Вот закрою глаза, и я с тобой.

Все ложь, все обман. Ты далеко, далеко. Поэзия — это обман. А проза — сама жизнь. Начинаю трезветь. Бросаю писать. Пусть на время уйдет эта проза. Пусть будет прекрасный самообман. Он так упоителен. А время идет. Зажгут свет, и эти дивные образы, милые призраки обманщицы мечты, все они пугливо уйдут в темноту.

Твой Коля»

30 мая 1917 года

«Лилечка, милая, славная моя Лиля.

Твоя телеграмма. Я получил ее сейчас. Прости меня. Я усумнился и написал тебе такое глупое письмо. Хоть бы оно затерялось в дороге. Сейчас я счастлив, я безумно счастлив. Я даже не знаю, как и сказать. Ведь ты мне, Лиля, устроила своей телеграммой такой большой праздник. Я ожил. К черту тоску. Так хорошо. Ты сама, твое «я», твой духовный облик — они мои. Не это ли главное?

Я чувствую, как у меня снова установилась невидимая связь с тобой. Ты далеко и в то же время так близко. Ты ведь здесь, сейчас со мной. Рядом.

Я, кажется, начинаю галлюцинировать. Не могу найти слов, чтобы выразить свое настроение. Мысли скачут как чертята. Нет никакой возможности поспеть за ними. Его надо понять. Пойми же его, пойми, что я сейчас безумствую.

Не пишу больше. Не могу. Не нахожу слов. Ты меня и так поймешь, Лилечка, я люблю, люблю тебя. Люблю. Разбираю по буквам это слово. Какое оно маленькое и как много значит. Не хочу сейчас смотреть на тот дамоклов меч, который висит над нами, я гоню прочь то темное, что омрачает ослепительно яркий свет нашей любви. Пусть будет только свет ничем не омрачаемого идеального счастья. Долой серую обыденную жизнь: это утопия. Но я живу ей и не хочу разстаться с ней. Тогда — мрак.

Целую тебя, целую крепко.

Твой Коля»

«Вот, Лиля, ты меня все упрекаешь, что я не присылаю карточки. Но негде сняться теперь. Все по трущобам шляемся. Здесь не то что фотографии, даже почты не было. Я даже писать не мог. А ты думаешь, что я не хочу. Вот теперь в Ревеле. Здесь-то сняться можно. Но когда я получу карточку? А посылать, не посмотрев ее предварительно, никогда не решусь. Ведь ты знаешь, как я всегда выхожу ужасно. Не сердись на меня.

Целую хоть в письме. Милые твои эти письма. Эта маленькая, маленькая строчка внизу: «А пока чуть-чуть…» Вот такие мелочи оказывают огромное влияние: они так живо, так действительно говорят о тебе. Будто рядом стоишь.

А собой я недоволен. Ты, пожалуй, и не узнаешь меня теперь. Я как-то опустился. Черт меня знает, почему это вышло. Но факта не отрицаю. Совсем не тот, что был раньше, «когда был молод», сказал бы, когда был гардемарином. Ну ладно, не смейся. Это действительно так.

Ну всего тебе хорошего. Не грусти и веселись побольше. Целую тебя и не так, как немного, а много-много раз. Твой Коля»

28 июня 1917 года

«Лилечка. Мне сейчас ужасно скучно. Сижу на корабле. Вечер свободен. Дел нет. Я дежурю. Все на берегу. Не с кем перекинуться парой слов. Такая тоска, что ты и представить себе не можешь. Хоть вешайся. Начал пересматривать снова твои письма. Выбирал, конечно, те, где ты меня не бранишь. Так уж человек устроен… Читал, читал. И еще хуже сделалось. Хоть плачь. Ах, и ты еще сердита на меня. Я, кажется, Лиля, выкину что-нибудь исключительное. Но такое, что небу, выражаясь фигурально, жарко станет. Слишком уж все пресно. До конца июля воевать, вероятно, не придется. Пока тоска. Никакого выхода. Надо натворить. Боюсь только, что тогда снимут-то с «Храброго». А это самый боевой корабль. Он первые удары немцев примет. Вот как починемся, сразу же пойдем на юг, к немцам. Скорее бы.

Как я жажду одного, если бы ты знала. А то стоишь в Ревеле у стенки. Боевой работы — ноль. Берег? Ничего не нахожу интересного. Город переполнен кокотками. Шагу не сделать. Противно. Начну хлопотать завтра снова об отпуске. Авось выйдет. Непременно тогда нам увидеться надо. Вот хорошо-то будет! Вот немного веселей стало, как с тобой поболтал. Лучший способ.

Твой Ника»

12 июля 1917 года

«Лилечка, милая. Я с 5 числа вырвался в отпуск. Теперь разъезжаю и устраиваю всякие свои дела. Довольно весело, знаешь. По близости можно и интеллигенцию найти. Есть курсистки. Гну марку и знать ничего не желаю.

При обратной поездке на флот я хотел бы очень повидать тебя, если ты ничего не имеешь против этого. Впрочем, если все равно, то лучше не стоит. Я хочу разрушить то настроение, которое создали мне наши последние встречи.

Целую. Твой Коля»

13 июля 1917 года

«Ну вот я и освободился и нашел время снова поговорить с тобой, Лилечка. Не помню, писал ли я тебе о нашем последнем походе на немцев. Дело в том, что сухопутные дела потребовали нашего вмешательства. Мы и пошли. Меня командир назначил корректировать стрельбу. Видел, как наши снаряды рвались среди немцев, разбрасывая их пригоршнями, и был очень рад этому. Старался, чтобы это происходило в возможно большем масштабе. Думаю, они забудут нас нескоро.

Много мы их поискрошили. Намечаются теперь новые операции. Словом, интересное время наступает. Все время сидим над картами и изучаем их. И хорошо. Пойдешь, подерешься и обратно в Ревель, где ты была. И снова за дело. Завалили меня работой, ой. У нас здесь комическая история разыгрывается. Есть одна гимназистка класса 7-го. Марсофлотка большая. Питает слабость к морякам. Ежедневно приходит к стенке и устраивается на дровах, которые здесь сложены. Рядом с кораблем. Ждет, когда выйдут. Комедия. Первое время, когда мы ее еще не раскусили, выходили охотно. А теперь чуть ли не гнать приходится. Уж очень она глупа. Так непроходимо глупа, что удивляться надо. Да и страшная какая-то. В офицерском составе у нас перемены. Ревизор, как я писал, заболел и уехал. Новый у нас доктор. Вот симпатяга. Со старым нелюдимом и сравнить нельзя. Почему ты замолчала. Я уже давно не имел от тебя известий. Здорова ли? Пиши скорее.

Твой Коля.

Безумствую, когда вдыхаю запах твоих надушенных писем»

Письмо без даты

«Моя дорогая Лилечка.

Меня срочной телеграммой вытребовали на корабль. Бросил все и покатил. Проклинал, всех проклинал, когда ехал, но ехал все-таки. Служба. Только теперь я понял, как иногда бывает невыносимо тяжело быть зависимым человеком. Приезжаю. За то время, которое я провел вне корабля, история с «Грозящим» уладилась в пользу «Храброго». Я был оставлен на нем. А шляпа-командир «Грозящего» и за это время не озаботился приисканием себе артиллериста. Им было срочно приказали идти туда, где зашевелились немцы. Артиллериста нет. Команда прибралась к случаю и потребовала меня. Назревают, кажется, большие дела в этих краях. Будет, видимо, работа. Но об этом как бы ты не узнала от газет еще раньше письма.

Тоскую и целую тебя крепко много раз. Твой Ника»

20 июля 1917 года

«Моя милая, славная Лилечка. Почему ты молчишь? Ведь ты так хорошо знаешь, как тяжело мне бывает без твоих писем. Не могу найти причины твоему такому долгому молчанию. А мне нужны письма. Нужны именно теперь. Они будут все. Если бы ты знала, что нам пришлось пережить за это время. Здесь все что хочешь: и положение на фронте, с которым мы органически связаны, и служебные неприятности.

Не могу тебе в письме сказать всего. Я знаю, что цензура теперь в каждом слове видит чуть ли не измену. Постарайся поэтому на основании этих фраз создать себе картину печальной действительности.

Уже 19-го начался серьезный обстрел. Мы были здесь. Снаряды падали на улицы. Особенно усиленно обстреливали немцы вокзал. К вечеру повели наступление — и не по берегу. Этим связали нам руки. Мы были лишь свидетелями. Снаряды рвали мирных жителей, женщин, детей. Ночью получили приказание уйти в У.Д. Ты знаешь это место. Пришли сюда 20-го. Паника, хотя официальной эвакуации еще нет. Ночь на 21-е должна была решить все. И решила… Латыши бежали. Прорыв. Эвакуация. Ночь была днем. Все горело. Все поджигалось. Жители спасались на транспорты. Мы были до конца. Когда уже во весь рост стала опасность быть отрезанными, мы, забрав кого и что было можно, снялись с якоря. Конвоировали транспорты и легкую флотилию. Вышли в море. Нас уже ждали. Гидро снялись с воды и закружились над головой низко-низко. Раздались взрывы. Столбы воды упали на палубу: бомбы легли рядом. Все внимание обратили на аппараты. Пушки гремели. Но как взять верный прицел, если очень свежий ветер валяет с одного борта на другой. «Справа по борту», «Прямо по носу»… Дивизион немецких подлодок аттаковал нас.

Как мы убереглись от мин, я не знаю. И никто не знает. Атеист скажет «исключительное счастье», верующий — «чудо». В такой обстановке самым малым ходом, чтобы не растерять тихоходов-транспортов, мы шли. Шли 23 часа. Эти сутки года стоят. Такого нервного напряжения я еще не испытывал. Последнюю ночь в У.Д. не спали. Не до того было. Теперь этот поход. Двое суток на ногах. Я плохо слышу. Мы так много стреляли. Снова ждем приказания. Смотрим друг на друга и не узнаем. Тени какие-то.

Цензор! Пропусти письмо, если оно попадет тебе в руки. Секретов я никаких не выдаю. Я знаю, что можно сказать и чего нельзя. Но ты будешь жесток, если не отправишь это письмо моей милой Лиле.

Дальше. Я тебе писал, Лилечка, теперь я ревизор. Принял эту должность оффициально 16 числа. Бывают запущены дела, но такого хаоса я еще не встречал. Это ужас. Разобраться в них — подвиг. Сегодня начал. Теперь представь такую картину. Зовет командир старшего офицера и говорит ему, что ревизорство запущено, что ревизор мало занимается этим делом и так далее.

Старший офицер был удивлен. Я знаю его мнение обо мне. Лестное мнение. Он действительный хозяин корабля, лучше все видит и знает, чем командир, сидящий как сыч безвыходно в своем помещении. Но по долгу службы это, конечно, мне сказал. Меня взорвало. Ты знаешь меня. Я чуть было не наделал глупостей. Меня не пустили. Но пойми, я работал за десятерых. Это была работа не за страх, а за совесть. И это все видели и оценили.

Я люблю свою службу и действительно служу. Было так обидно, так больно. Меня не пустили объясняться с ним. Я нашел другой выход. Уже через 10 минут подал рапорт о списании. Мне всегда дадут место на флоте. Старший офицер в панике. Не хочет давать хода рапорту. Я требую. Сообщили командиру. Была депутация от кают-компании. Он ломался. Я стоял на своем. И настоял бы. Но об этом узнала как-то команда. Вот когда действительный кавардак начался. Серьезное дело вышло. Словом, командир извинился публично. Тем дело наружно кончилось.

На первый взгляд, осталось все по-прежнему. Но былого не воротить. Он убил во мне веру. Он отнял все. Он заподозрил. Пусть безосновательно, но это факт. Пусть будет так. И я опять буду служить, буду работать. Но это уже не то. Совсем не то, это будет необходимость, а не желание. Что прикажут, то и сделано. Теперь я заурядный, трафаретный офицер. Как тяжело это чувствовать, если бы ты знала только, Лилечка. Нет того огня, который горел во мне. Грубая рука загасила его. Лиля, Лилечка, я зову тебя, слышишь ли ты, знаешь ли, как мне сейчас тяжело. Ведь меня так обидели. Так глубоко обидели. И ни за что. Почему тебя сейчас нет со мной? Ты бы мне помогла, успокоила бы, я это знаю. И нет тебя. Ты далеко.

Хоть бы опять поход. Рискованный поход. Пусть топят. Это лучший выход. Лиля, если ты и на это письмо мне не ответишь, я скажу: «Ты забыла меня». Это будет последняя капля в чаше. Чаша прольется»