Юрий Григорян: «Стрелка» стала жертвой собственного успеха»

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» выпустил второй курс молодых урбанистов. БГ попросил директора образовательной программы института Юрия Григоряна выбрать три самых интересных диплома и расспросил его о том, почему вдруг тема общественных пространств стала такой популярной, готовы ли власти всерьез менять город и нужно ли вообще что-то менять

____

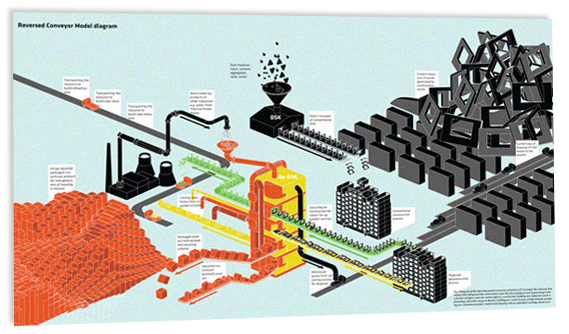

Рикардо де Пиньо Land ltd

___

____

«Проект Антона Кальгаева из группы Hinterland («Провинция») про народное искусство. Его идея заключается в том, что промыслы и ремесла часто уходят от внимания урбанистов, либо воспринимаются ими не как искусство, а как какие-то поделки. Он изучил, как складывались разные российские промыслы, попытался внести народные традиции в контекст современной провинции и представил, как они могут стать драйвером развития территории. Мне показалось это интересным. Ведь основная проблема провинции — это острая нехватка точек роста. Промыслы — одна из таких возможных точек».

— Слова «урбанистика» и «общественное пространство» вошли в словарь москвича недавно. Теперь они звучат на каждом углу — проводится огромное количество лекций и мастер-классов на тему изменения городской среды. И появление «Стрелки» — часть того же процесса. Что изменилось, почему пару лет назад вдруг возник такой интерес к окружающему нас пространству, если раньше его не было?

— Люди решили другие свои проблемы. Мы живем в обществе потребления — все научились потреблять, стали куда-то ездить отдыхать, у многих появились машины, квартиры. Это возросшее потребление привело к конфликту между инфраструктурой и качеством жизни тех людей, которые по уровню своих доходов могли бы жить в приличном месте в любой другой точке мира, но оказались в огромном постсоветском городе, совершенно не приспособленном к их стандартам потребления. Кстати, эти стандарты потребления и запросы представляются мне неоправданно завышенными. Люди не отдают себе отчета в том, что уровень потребления, который есть в этом городе, обусловлен сырьевой экономикой, и на самом деле никто из горожан его себе не заработал.

От этой нескромности все стали чего-то требовать от градоначальников, например решить проблему пробок. При этом сами все паркуются на тротуарах.

Обострение несоответствия запросов и инфраструктуры совпало со сносом памятников архитектуры, борьбой за исторический центр Москвы, с зарождением гражданского общества и появлением каких-то платформ для консолидации. В результате общественные пространства и урбанистика в целом стали всем интересны. Поскольку ситуация на сегодняшний момент выглядит безвыходной — она порождает все больше разговоров о ней, на эти темы всем стало интересно спекулировать.

— Кроме парка Горького и злополучной плитки, пока серьезных изменений в городе не видно. К какому результату должен привести этот всеобщий интерес к урбанистике?

— Необязательно результат должен быть материальным. То, что люди стали больше говорить о городе и думать о его проблемах, — это тоже результат. Именно это движение привело к возникновению конкурса на «Большую Москву», думаю, что он же привел к появлению проекта вывоза чиновников из города — это все часть большой дискуссии, которая имеет большое влияние. Если общество о чем-то говорит, все вокруг так или иначе начинает меняться. А физические изменения тут всегда трудно происходят. Умение сделать что-то хорошее своими руками никогда не было сильной стороной людей, живущих на этой территории.

Скорее происходят вещи, связанные с открытием каких-то пространств — парков например. Ведь что произошло с парком Горького? Сначала его открыли, потом его почистили. Оттуда выгнали плохих и привели хороших — любителей общественного пространства. Теперь эти любители заполнили парк собственным барахлом и по-своему загадили немножко — осталось только возвести над ним крышу. Наверное, те, кто придут за любителями общественного пространства, снова его почистят.

— Возможно, физические изменения происходят тут с трудом еще и потому, что Москва — уже плотно застроенный город: даже если нам не нравятся многие новые здания, вряд ли их снесут, да это и не всегда целесообразно. Получается, что все, что могут делать урбанисты и архитекторы в этой ситуации, — это косметический ремонт?

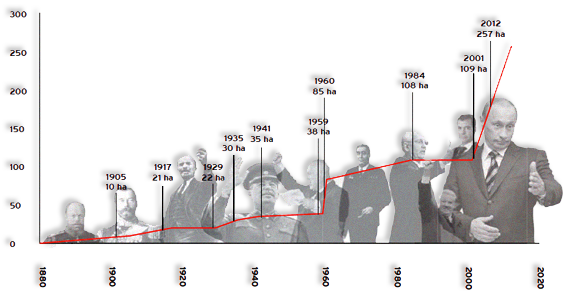

— Вообще-то, пространство для изменения города — это 75% Москвы. Это промзоны и микрорайоны, которые имеют срок годности — огромная площадка для работы архитекторов и урбанистов. Другой вопрос — способны ли люди сделать разумные проекты для изменения этих территорий к лучшему и, главное, потом эти проекты воплотить в жизнь? Пока что это вопрос, не имеющий ответа.

— Москва — сердце централизованного государства. Тут любые движения требуют сложных согласований. Как вам кажется, власти открыты к изменениям?

Пока не понятно, насколько они готовы к тому, чтобы делать какие-то серьезные структурные изменения, которые связаны с большими капиталовложениями. Единственное, что понятно, — это что механизмы интеграции общественных, бизнес- и государственных инициатив пока не работают. Таких механизмов просто нет. А сделать что-то без общественной поддержки или только на государственные деньги — невозможно.

— То есть рассчитывать на какие-то серьезные изменения в городе в ближайшее время не стоит?

— Да, потому что мы пока находимся в феодальном состоянии. Люди не умеют договариваться, ни одна из групп граждан не доверяет другой: общество не доверяет власти, власть не доверяет бизнесу, бизнес не доверяет обществу. В этой ситуации возможны только какие-то локальные прорывы — акупунктура вроде «Стрелки»

— Как раз когда начался второй учебный год на «Стрелке», Собянин объявил о проекте расширения Москвы и переселении правительственных учреждений. Обсуждались ли эти масштабные изменения со студентами?

— Студенты в группе, которая занималась темой Megacity, исследовала проблемы мегаполиса в целом. Но я как архитектор совместно с институтом «Стрелка» и бюро Рема Колхаса OMA представляю одну из 10 команд в конкурсе на большую Москву. Однако все наши проекты носят консультативный характер — на их основе будет разработан некий генплан. Сейчас уже становится абсолютно понятно, что это увеличение города совершено не нужно. Но, скорее всего, оно произойдет. Так что остается понять, возможно ли это изменение наполнить хоть каким-то смыслом.

— Как эти изменения скажутся на жизни города?

— Пока трудно сказать. Если властные органы действительно вынесут из города, возможно, центр станет более публичным — мы на это надеемся. Тогда можно будет ходить в Кремль — есть пельмени.

— Так что в этом плохого, почему вы говорите, что эти изменения не нужны?

— Потому что лучше бы власть сама изменилась, чем просто отсюда убежала. Но когда этот ненужный проект начал воплощаться в жизнь, можно было занять две позиции: ждать, пока он загнется, или попытаться оказать на него какое-то влияние, сделать его хоть сколько-то более осмысленным.

— Вы говорили в начале учебного года, что задача школы — как можно быстрее что-то в городе переделать к лучшему. Что ваши студенты сделали в этом смысле за годовой курс?

— «Стрелка» стала жертвой собственного успеха. Школа должна за первые года три-четыре еще саму себя выстроить как институт. Но запрос на изменения в городе поступает настолько быстро и активно, что школа за ним не поспевает. Думаю, что летняя программа городских воркшопов, открытая для всех желающих, на этот запрос ответит в большей степени, чем общая образовательная. А образовательная часть все-таки направлена на развитие студентов.

— Чему удалось научить студентов за год общего курса?

— Мы надеемся, что смогли научить их критическому мышлению: пропускать всякую информацию через себя и понимать, что на самом деле люди имеют в виду и к чему их предложения могут привести. Надеюсь, они теперь не будут вестись на мякине, их не обманут хищные людьми с рынка. Мы надеемся, что они будут работать на общество, преследовать общественные интересы.

— Кажется, что те, кто следят за работой института в прессе, рассчитывают на более заметные практические результаты — чтобы благодаря «Стрелке» город поскорее начал меняться. Это неверные ожидания?

— Быстро решить проблемы нашего города не сможет никто и никогда. Темой третьего года «Стрелка» выбрала «Изменения». Мы поставим вопрос о том, что именно надо менять. Ведь можно не менять среду, но менять отношение к ней. Конечно, можно вкладывать деньги и силы в развитие инфраструктуры, что-то ломать и строить. А можно попробовать научиться жить в городе — таком какой есть.

— Зачем тогда нужна «Стрелка», если ничего не надо менять?

— Что-то менять надо. Но не надо думать, что изменить нужно все. В следующем году мы попробуем понять, как относиться к изменениям, и разобраться в том, что нужно изменить, а к чему стоит просто привыкнуть. Иногда дешевле меняться самим.