Вялая Россия

иллюстрации: Павел Шевелев

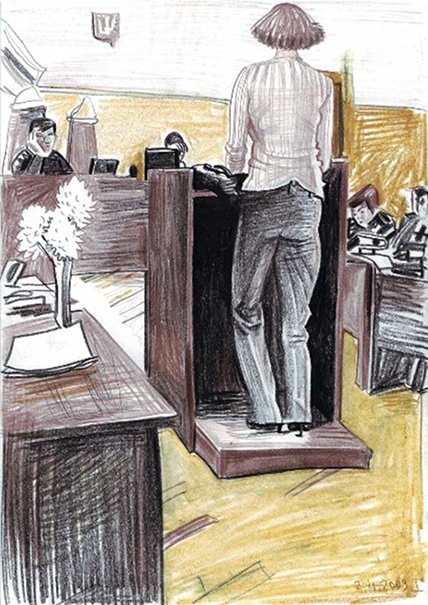

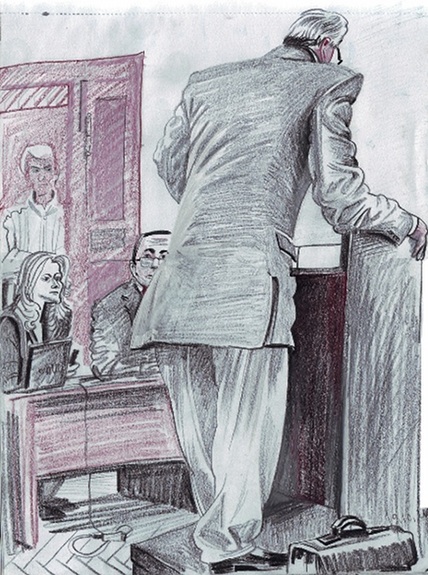

Адвокаты и подсудимые

И когда свидетель обвинения Гурами Авалишвили, бывший финансовый директор АО «Томскнефть» и бывший замминистра топлива и энергетики (государственный человек) закричал судье Данилкину: «Помогите же нам разобраться, Ваша светлость!» — тут публика в зале суда и засмеялась. Публика на процессе Ходорковского—Лебедева радуется возможности посмеяться. Это потешный ведь процесс. Фарс. Насмешка над правосудием — кто из достойных людей об этом не писал и этого не говорил? Да и что там «ваша светлость»! Есть еще юная судейская работница, которая переводит документы с английского на хамовнический самым причудливым образом: одну бумагу, например, датировала 38 декабря, а Америку, Англию и Германию обозвала продуктами. Имеется прокурор Лахтин, известный забавник, с чередой его mot, среди которых «Прошу сделать замечание Лебедеву за оскорбление чести Вашей чести» и «Свидетельница, а не встречали ли вы Лебедева в результате документооборота?» — еще совершеннейшие мелочи. А свидетель-обличитель Евгений Рыбин с его маленькими комическими сценками? То-то веселился зал, пока пылкий свидетель напоминал подсудимому некоторые подробности их несостоявшегося знакомства: на высоком приеме с бутылкой шампанского в руке г-н Рыбин искал встречи с господином Ходорковским, а тот будто бы прятался от него за колонной, а потом сбежал из концертного зала «Россия» по черной лестнице, через овощерезку — и просто не помнит за давностью лет этот симпатичный эпизод. Вероятно, чрезвычайно важный для «построения стратегии обвинения». Журналисты, присутствующие на заседаниях каждый день (уже скоро 8 месяцев как), говорили мне: «Нет, теперь, когда начались свидетели, у нас бывает смешно!»

Считается, что на процесс стоит идти хотя бы уже поэтому: за особым кисло-сладким удовольствием, за возможностью сухо посмеяться над тем или иным конфузным выраженьицем упертых наших братьев — судейских работников. Рассматривать суд как зрелище, как театр. Были, в конце концов (в начале прошлого века, к примеру), и у судебных заседаний периоды популярности, дамы ходили на модного адвоката, как на модного тенора. А теперь имеет смысл ходить на «модных прокуроров». Розанов, впрочем, дамам за нравственную неразборчивость пенял, считая, что суд имеет цирковую природу. Живое мясо, реальная наглядная боль.

Допрос свидетеля Гришняевой

Сходите в Хамовнический суд, на процесс Ходорковского! Обязательно пожалеете. Ходорковский, кстати, не принимает жалости, обращенной к нему, — совсем не тот характер; даже Улицкой в переписке пенял, что жалость — неспортивна: «Рад возможности поспорить, хотя Вы меня и жалеете в своих комментариях. Это, к слову, неспортивно…»

Неспортивно, это правда. Но ведь мы не в крикет собрались играть. Жалость — выше справедливости, хотя Михаил Борисович (судя по всему, что я прочла из написанного и сказанного им) так не считает. Он будет драться за свою справедливость до последнего часа последнего дня судебного процесса — и никогда не сдастся. Он очень не смиренный человек. Ну а мы и не будем его раздражать. Мы его не публично, а про себя пожалеем. Эмоция эта по нынешним холодным и равнодушным временам редкая, драгоценная — мы только деньги жалеть умеем. А на процессе молодая элегантная журналистка вдруг как-то вскользь сказала: «Трудно, наверное, смотреть, как растут твои дети — и не иметь возможности их потрогать». И сердце мое замерло.

Много ли народу ходит на заседания? Как сказать. Ходят, и люди влиятельные бывают, и неравнодушные обыватели. Но вы там не помешаете. А то ведь что ни опрос («Левада-центра», например, из последних), то: 55 процентов добрых россиян не интересуются процессом. Не знают о нем и знать не хотят. Вот это «не хотят» — довольно, верите ли, показательно. Мне хорошо знакомо это внутреннее бессилие, тяжелое нежелание влезать в это бестолочное дело и думать о нем. Слишком долгая экзекуция (вот суд идет уже восемь месяцев, а будет продолжаться еще год или полтора) — никаких сил не хватает за ней следить. Душевного запаса не хватает. Чем отличается родительский подзатыльник от отеческой порки? Периодом подготовки, который нужно произвести, чтобы ребенка выпороть. Ну комнату выбрать, орудие и т.д. Вот эту подготовку — очищение места на диване и прочее — еще никто никогда никому не простил. В Хамовническом суде готовятся по-другому — бумаги таскают, публику веселят, документы обозревают, но смысл тот же. Слишком долго. Очень целенаправленно. Делают серьезную мужскую работу — родину от мошенников защищают. Тяжелехонько бывает на это смотреть — многие испытывают род мучительной неловкости.

Вот это переживание нисколько не красит «неравнодушного наблюдателя», а скорее свидетельствует о вялом его гражданском темпераменте. И, кстати, чудесное соображение я нашла у г-на Ходорковского (это из его переписки с Борисом Стругацким): «Да, люди научились существовать в условиях полного безразличия к государству, в условиях чисто формальной демонстрации лояльности… поэтому сценарий «Вялая Россия» и считается наиболее актуальным в среде экспертов».

Ну какое же хорошее название у сценария! Я хочу работать в журнале «Вялая Россия». Нет, я хочу, чтобы создана была партия «Вялая Россия» и она финансировала бы общественно-политический журнал. А называться он будет «Ничего, ничего, ничего», или «Все образуется», или «Перетопчемся». А лучше всего — «Как-нибудь». А еще мы будем издавать глянцевый патриотический журнал «За Harper’s Bazaar ответишь».

Процесс действительно открытый. Никто вас даже и не спросит: «А куда это вы, собственно, гражданин, собрались?» Входите вы в здание суда, показываете судебным приставам паспорт, отдаете на растерзание сумочку/портфельчик, и — пожалуйста, на третий этаж. Весной, в самом начале процесса, когда оптимисты делали прогнозы, что Ходорковского и Лебедева выпустят в зале суда (уж слишком забавным казалось обвинение), любопытствующей публики было так много, что журналистов отселяли в специальный зальчик для прессы, с тремя телевизорами; но сейчас, после восьми месяцев снотворной тягомотины, народу стало поменьше. Были зачитаны выдержки и «обозрены документы» из 188 томов обвинительного заключения, и как-то стало понятно, что Ходорковского и Лебедева действительно обвиняют в том, в чем обвиняют. Хитроумные богачи украли 350 миллионов тонн нефти и легализовали преступно нажитые средства. Как украли — не уточняется, откуда (из скважины, по дороге к трубе Транснефти), не уточняется. Предположим — украли, «незаконно присвоив акции, принадлежавшие государству», если считать процесс мены акций нефтяных компаний, юкосовских дочек, на акции ЮКОСа лукавым преступлением. Ох, но тогда получается, что предыдущие сроки г-н Ходорковский и г-н Лебедев получили за совсем уже циничное деяние — за то, что не заплатили налоги с украденных денежек. В общем, что ж повторять тысячу раз сказанное — стало ясно, что дело затягивается надолго, и теперь на судебные заседания приходит весьма ограниченный круг. Я имею в виду, конечно, постоянных посетителей, составляющих основу, костяк «зрительного зала». Это 20—25 человек. Почти все друг друга знают, почти все здороваются друг с другом. Вокруг этой группы сложился уклад, быт процесса. Так, в 10.30 утра, перед самым началом заседания, публику просят отойти от дверей зала и спустится на один лестничный пролет вниз — это значит сейчас сверху поведут Ходорковского и Лебедева. Вот уже шагают автоматчики, потом идут Михаил Борисович и Платон Леонидович, пристегнутые наручниками к своим сопровождающим. В начале процесса (так мне говорили) узников приветствовали обязательной овацией, но последнее время полудомашняя атмосфера, царящая в группе, как-то препятствует отправлению пафосного ритуала. Ходорковский, по идее, человек насмешливый. Впрочем, кто его знает, может, это мне неудобно или смешно хлопать в ладоши на лестнице (хотя, может, и хочется), а люди не на даче сидят, а в тюрьме, им, предположим, высокий стиль очень даже не в падлу. По крайней мере в один из дней я видела, как одиноко аплодировал узникам свежий гость, и Ходорковский приветствовал энтузиаста учтивым кивком. Второй обязательный ритуал — украшение зала, а именно — цветы. Мне хотелось бы, чтобы вы представили себе обстановку этого ежедневного (почти) собрания.

Зритель Гарри Каспаров

Перед вами — казенный, но вполне себе приятно устроенный и хорошо освещенный зал: ярок свет правосудия.

Как входишь в дверь, прямо перед тобой ряды стульев для публики. По правую руку — аквариум из пуленепробиваемого стекла с двумя вертикальными щелями — скамья подсудимых. Стекла тонированные — оттенок теплый, кофейный, медовый, богатая, в общем, вещь этот аквариум. Некопеечная. Только вот беда — Михаила Борисовича и Платона Леонидовича видно не очень-то хорошо. Сразу перед этой пуленепробиваемой красотой поставлен длинный адвокатский стол. А на столе стоят вазы с цветами — три букета. С правого края, с левого края и посередине. Это для настроения. И чтобы господину Ходорковскому и господину Лебедеву было хоть на что-то приятное поглядеть. Цветы эти, как я поняла, давняя традиция — их приносят и желающие из публики, и родители Ходорковского (я видела, как его матушка меняла букеты), и друзья, заглянувшие на огонек, и адвокаты, и журналистки. Правая сторона зала — элегантная сторона. Даже конвой не портит впечатления.

Напротив того, выглядит довольно гламурно. Я даже не знала, что у судебных приставов такая брутальная форменная одежка. Тут и черные беретки набекрень, и высокие шнурованные ботинки. Солдатик в кирзачах, в прохорях (пусть даже и солдатик внутренних войск) имеет совершенно другой вид — глядится человечком подневольным. А тут такой казарменный шик. Блеск казенной мужественности. Впрочем, чего я к служивым людям привязалась? Работают ребята, опять же, важное мужское дело делают.

Напротив адвокатского стола — прокурорский, менее нарядный. Цветов-то никаких нет. Между ними — свидетельская конторка. Трибунка. И наконец, в торце зала на возвышении стол самый главный и самый длинный — судейский. За ним сидит председатель Хамовнического суда Виктор Николаевич Данилкин, которого принято считать человеком еще не разъясненным, к подвижничеству, безусловно, не склонным, но — интеллигентным. Основания таковы: иногда не может сдержать усмешки, слушая государственных обвинителей. Время от времени делает замечания прокурору Лахтину, и бывает, что даже с чувством: «Ну вы вопросы-то формулируйте, чтобы было понятно! Протокол же будут читать». А еще судья Данилкин шутит. Вот г-н Лебедев ведет допрос свидетеля обвинения, а г-н Лахтин по обыкновению мешает. Тут Лебедев и говорит: «Ваша честь, посадите Лахтина!» А судья Данилкин отвечает: «Я к таким терминам отношусь аккуратно». Простенько, но мило.

Такова обстановка процесса — а что же атмосфера? Атмосфера, если позволите, сложносочиненная. Попробую объясниться.

Допрос свидетеля Рыбина

Дело в том, что описывать процесс, обильно цитируя допрос того или иного свидетеля, — дело безнадежное. Драматургия допроса недоступна обывателю — по крайней мере мне недоступна абсолютно. Понять — значит упростить. Из этого следует, что понимают суть обсуждаемых подробностей только подсудимые; обвинители же прозревают нравственную сторону вопроса. За отсутствием экономических знаний пробавляются экономическими убеждениями.

Предположим, они априори уверены, что само существование секретарских компаний, а так же создание изрядного количества «фирм-однодневок» с номинальными генеральными директорами — это очень плохое, безнравственное дело. Они вызывают свидетелей — вполне себе беспомощных маленьких работников, занимающих в давнее время должности этих самых номинальных директоров, и удовлетворенно вздыхают, когда та или иная свидетельница робко отвечает на вопросы: «Я только подписывала документы. Все остальное не входило в мою компетенцию» или «Голосовала так, как мне говорило руководство». А то еще свидетельница скажет: «Молодой человек, который привозил документы, говорил, что он от Мандрыки… Торопились, быстрей-быстрей, помогите, девочки, а то мне голову снесут»; или, отвечая на вопрос о том, как проходило подписание, объяснит подробно: «Открыла пакет, посмотрела… если в коридоре много людей — зашла в кабинет, если в кабинете много людей — вышла в коридор…» И часами длятся эти бессвязные беседы, бесцельные потому, что мерцающая безнравственность входит в противоречие с вполне себе реальной законностью. И секретарские фирмы, и номинальные директора — все в интересующие обвинение годы работали в рамках действующего законодательства. Следственно, законодательство было безнравственно? Ох. Самое интересное, что и это можно было услышать на процессе, когда допрашивали обличителя Рыбина.

Так что атмосферу, дух, настроение судебного заседания можно сообразить, только наблюдая, сложить из мелочей.

Один из лучших репортажей с процесса — недавняя статья в Le Point. Автор — Марк Нексон. Люблю западных журналистов — их взгляд на русскую жизнь всегда прекрасно поверхностен, но предельно приметлив: «Некогда самый богатый россиянин бледен; его седеющие волосы острижены наголо. Он одет в черный джемпер, слишком широкие для него джинсы, подвязанные красным шнурком, и пластиковые туфли». Вот отечественный журналист никогда так не опишет Ходорковского — школа не та. Дело даже не в пиетете, просто кажется, что красный шнурок — это неважно. А когда читаешь вчуже, вдруг понимаешь — это очень важный красный шнурок. Западный газетчик — бог деталей. Правда, с чрезвычайным простодушием (как дети, как божьи птички) эти самые детали наши европейские братья могут соорудить из воздуха — и прямо на твоих глазах. Но вот в чем дело: воздух вокруг самый что ни на есть настоящий, нюх у них волшебный, атмосферу схватывают профессиональнейшим образом — так что получается не вранье, а так, сгущение смысла. Например, один из охранников будто бы поделился с нашим Нексоном наболевшим. «В углу зала суда боевик-спецназовец в черной форме, обязанный сопровождать подсудимых в камеру, не может сдержать своих чувств: «Какая же здесь тоска! Вот на Кавказе хотя бы стреляют». Ах, не верю! Ну Марк, ну ничегошеньки такого никакой конвойный сказать не мог —интонация совершенно провальная. Однако по сути все подмечено правильно — конвой и судебные приставы бесконечно томятся. Над их головами стоит-переливается зримое силовое поле лютой непролазной скуки. Это одна из важных эмоциональных красок, из которых складывается атмосфера процесса. Народ бешено скучает.

Михаил Ходорковский читает газету

Теперь публика. От публики тянет теплом. Кто ведь там сидит? Журналисты, ведущие ежедневные хроники процесса, — иной раз кажется, что в зале суда вообще работают только журналисты и Ходорковский с Лебедевым. По крайней мере именно от них исходит эманация разумной деятельности. Очень часто приходят родители Ходорковского. Периодически — его старшая дочь. Сидит сын Платона Лебедева — красивый плотный юноша при очень красивых часах. Приходит брат Лебедева с супругой. Правозащитники, актеры (были Ахеджакова и Юрский), депутаты бундестага. Бывают еще бывшие работники ЮКОСа. Меня особенно заинтересовала одна дама с сумочкой Chanel. Мне сказали ее фамилию, но я никоим образом не буду ее упоминать, потому что собираюсь живописать шалость дамы. Когда допрашивали свидетеля Авалишвили, и сел он передохнуть на свой свидетельский стул (рядом с конторкой), эта веселая женщина, расположившаяся в первом ряду, все делала вид, что сейчас пнет Авалишвили (которого, к слову сказать, подсудимые считают выжигой и плутом) чудесным своим ботильоном. И лукаво посматривала в сторону пуленепробиваемого аквариума. Что тут скажешь. Это верность. А верность — очень теплое чувство. А еще приходят на процесс несколько пожилых женщин. Я думала, они близки к кружку Марии Филипповны, матушки Ходорковского. Но нет. Некоторые журналисты, например, считают, что это местные жительницы, живут неподалеку. Вот именно они — в суд, как в театр. Однако одна из аккуратных прихожанок процесса ездит в суд из Мытищ и ходила еще на первое судебное заседание. Молодая пенсионерка, бывшая учительница. Литературный и кинематографический образ такой вот принципиальной дамы «на возрасте» с активной жизненной позицией — это всегда образ пожившей партийки. Но он устарел. Ведь для таких дам главное — неподвижная идея, верность идеалам юности или ранней зрелости. А время-то идет, и появление нового типажа, образа несгибаемой либералки родом из 1985 года, можно было предугадать. Конечно, этот тип будет не настолько распространен, как прежний. Наша героиня, верная сторонница Ходорковского, приезжает на процесс с подругой. Она считает, что Михаил Борисович очень красивый и похож на буддийского монаха. А подруга сказала, что Ходорковский — это граф Монте-Кристо. Господи ж ты боже мой! Ведь действительно, если согласиться с тем, что вся мировая беллетристика покоится на пяти сюжетах, и шестого никто еще не придумал, то Михаил Борисович, как ни крути, действительно — граф Монте-Кристо.

Скука и теплота. Что еще носится в воздухе? Адвокатский стол дает скудную пищу для размышлений. Разве что — хороший адвокат должен быть немного барином. Насмешливое адвокатское барство — это интонация хрестоматийная, она очень хорошо работает. И когда защитник Краснов говорит прокурору Шохину: «Голубчик, успокойтесь!» — это он очень хорошо, очень правильно говорит. Потому как противник не может не раздосадоваться, и вот уже к судье несется призыв: «Прошу занести замечание в протокол за красновское ко мне «голубчик».

Интонация адвокатского стола — тайный вздох усмешливого смирения. Секретное оружие — тонкая улыбка. Пароль: «Вы понимаете, что мы понимаем, что они понимают, что мы понимаем, чем они тут занимаются».

А судье Данилкину, очевидно, нравится нравиться. И что бы там ни было в конце (до конца процесса еще очень далеко), но пока, пока… Пока есть время, он, мне кажется, немного зависит от настроения зала. И от реакции аквариума тоже.

Наконец, прокурор Валерий Лахтин — на этом процессе он, безусловно, самый активный обвинитель. Лицо команды. Вот он публику не любит. И каждый день входит в этот ненавистный, ненавистный, ненавистный зал — чтобы делать свою нужную работу. Говорят, он трудоголик и честный человек. Еще говорят, что Шохин получил за первый процесс орден, а Лахтин — нет, а ордена хочется. Еще говорят, что он пишет стихи и даже читал их кое-кому из журналистов. Тщеславен ли он? По общему мнению — он человек скорее карьерный. И очень, конечно, боится «потерять лицо». Провалить процесс. Опять же, тщеславие тут ни при чем. Неодобрение начальства его волнует гораздо больше, чем неодобрение всей либеральной общественности, какая только есть на белом свете. Он просто мыслит другими категориями — либеральная общественность ему до фонаря, а руководство, профессиональный и корпоративный круг — сосредоточие жизненных интересов. Так что от прокурорского стола действительно тянет не то что бы страхом, а так, нервами.

Ну а Ходорковский, безусловно, воин. Аквариум в судейском зале — просто таки сосредоточие силы. Михаил Борисович — блестящий игрок и обыгрывал лучших, если верить ему самому: «Я пользовался любой дыркой в законодательстве и всегда лично рассказывал членам правительства, какой дыркой в их законах и как я буду пользоваться или уже пользуюсь. Да, это была маленькая месть, возможно — грех тщеславия. Но, надо отметить, они вели себя прилично: судились, перекрывали дырки новыми законами и инструкциями, злились, однако никогда не обвиняли меня в нечестной игре. Это был наш постоянный турнир». С кем ему сейчас приходится воевать — это уму непостижимо. Хотя, действительно — с кем?