Все в наших руках

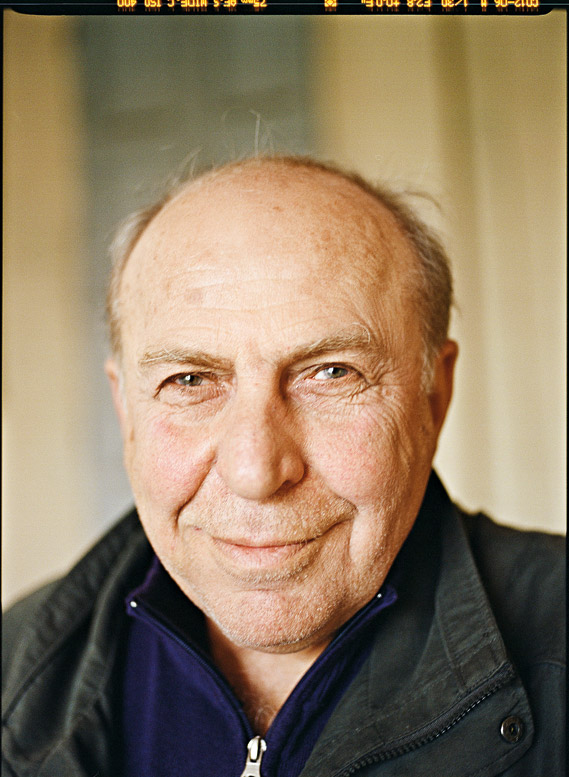

Режиссер Гела Канделаки, основатель театра теней «Будругана-Гагра», — о том, как можно сделать театр, в котором главные герои — руки, о вреде чешского кафеля, о том, как вылечиться Путину, и о своей роли в фильме «Жил певчий дрозд»

Начиная с девяти лет я очень много ездил по Грузии, потому что мой отец был документалистом. И тогда я увидел, что настоящая Грузия, которую я люблю, она в заброшенных горных селениях и деревнях. Это все время меня преследовало. И однажды, уже взрослым, я решил что-то сделать для детей из забытых всеми регионов.

После того как в 1920-е в Тбилиси вошли русские войска, столица начала терять свое истинное назначение, прекратилось кровообращение между городом и деревней. С 1921 по 1953 год в Грузии были репрессии, снимали все интеллектуальные слои, залезали до самых маленьких деревень. До советизации какая ситуация была? Вот в деревне кого-нибудь интересует образование, он приезжает и свободно поступает в университет. Если у него было желание продолжать заниматься наукой, он оставался, если нет, возвращался к себе в деревню, и вокруг него там образовывался интеллектуальный круг. А когда высадилась советская профессура, то они начали брать взятки за поступление в университет, и бедный человек с периферии уже не мог туда приехать. Постепенно произошел разрыв столицы и регионов. Это большая трагедия, которую советизация принесла моей стране, разными способами уничтожив кровообращение внутри Грузии. И чтобы как-то восполнить это, чтобы в какой-то маленькой части починить микроклимат, я решил сделать театр кукол, который будет ездить по всей стране.

Я назвал этот театр «Будругана». Это переводится как «переезжающий театр, сколоченная из старых досок карета, колымага», которая со скрипом, прач-чири-чири, ездит по Грузии вместе с театром. Мне нравится, как звучит это слово — «будругана». Будруганы, будруганы, будруганы.

В этом театре можно сделать все, эта художественная форма способна на очень многое. Ни драматическим спектаклем, ни балетом, ни оперой вы такого не достигнете, только музыкой или поэзией.

В 1991 году мы первый раз сыграли для зрителей — в Париже. После этого начались беспрерывные приглашения. Мы выступали на фестивале в Сан-Франциско, американцы собрали 800 человек. Там был Брэдшоу, очень интересный и известный тогда человек, он занимался куклами. Когда он смотрел наш спектакль, то воскликнул: «Господи! Что я делал 80 лет?! Оказывается, вот что надо было делать!» Так начался этот театр. Тогда нам предложили пятилетний контракт, турне по Северной и Южной Европе, готовы были купить нам лошадей, построить передвижной театр. Но я отказался. Эта история не для того придумывалась, чтобы ходить по Европе как какой-то валютный ансамбль. К 1997-му первая труппа распалась — кто-то стал дантистом, кто-то филологом, кто-то математиком… Выступления остались только на видеопленке.

Когда стало понятно, что денег на кукол найти не удастся, Канделаки решил создать театр теней и рук. Сейчас изобретенный им новый жанр, технология и система упражнений перенимаются в других странах мира. Все эти новые театры будут называться «Будругана»

Хотя история «Будруганы» начиналась с гражданских позиций, я не принимаю публицистики в искусстве. Когда Майоля спрашивали: «Чем вы встретите очередную годовщину Французской республики?» — он отвечал: «Слеплю скульптуру еще одной обнаженной». Мне это близко — тематическое влияние в искусстве я не перевариваю, меня это всегда коробит. И главное — я не верю работающим так художникам.

История сегодняшней труппы, к сожалению, связана с нашими плохими отношениями с Россией. Это было в конце 90-х, когда из Абхазии стали выгонять грузин целыми семьями, и я решил, что создам абхазскую киностудию. Два года я ездил по Грузии и искал абхазских беженцев, кинематографистов, которые могли бы у меня учиться и работать в анимационной студии. В анимации я придерживаюсь правил не сегодняшней анимации, а той, где все опирается на восприятие психологии человека. Тот же принцип в нашем театре теней. И я предложил этим молодым людям: «Почему бы не поработать в «Будругане», для анимации это хорошая школа, и это даст вам навыки актерского мастерства?» Им это очень понравилось, они сказали, давайте восстановим этот театр. И все началось сначала.

Я родился в 1940-м, мое детство — это война. Никакого света не было, ничего. На лампе моя бабушка руками показывала мне собаку. Теперь эта собака играет у меня главную роль.

Кинематографу еще долго надо развиваться, чтобы добиться бесплотности, дойти до поэзии или до музыки, ведь кино в своей основе — фотографическая натуральность, настолько, что даже в анимационном фильме какой-нибудь квадрат воспринимается натурально. В нашем театре нет этой материальности. У нас —чистая абстракция, тень, пятно. И за ним стоит живой человек. Тень сама по себе уже победа над натурой, поэтому она дает очень большую условность.

Предмет искусства — это фиксация состояния автора. Если это состояние совпадает с моим, то я начинаю дружить с автором и таким образом избавляюсь от одиночества. И самое главное — этот друг никогда не изменит мне. В этом смысле во время показа моих спектаклей единственное, что меня интересует, есть ли в этом зале люди, которые могут быть моими друзьями. В свое время мне Ван Гог помог так, что я до сегодняшнего дня ему благодарен, что с вами разговариваю. В какой-то момент я увидел в его работах своего друга, это такой друг, перед которым ты преклоняешься, сидишь с ним и разговариваешь: мне больно, да, мне тоже там больно. И мне повезло — я еще не видел аудиторию, где я не нашел бы друзей.

При советской власти, когда не принимали мои фильмы, то говорили: «Ну поймите, вашу картину в Тамбове мужик не поймет…» Почему-то они считали, что они больше, чем тамбовский мужик. Я еще не видел аудиторию, где мою картину не приняли бы. Разве что в Тамбове: потому что там мои фильмы никогда не показывали.

Я всегда отказывался вступать в комсомол, никогда не был членом партии. Уже после падения Советского Союза я узнал, что был занесен в какую-то там графу: было велено меня не замечать, не давать снимать кино, тебя делали таким живым трупом. А я был достаточно наивным, чтобы не видеть, как они водят меня: когда они понимали, что я дохожу до какого-то критического предела, мне тут же давали какой-то маленький луч, какое-то применение сил.

После первых демонстраций, после того как пала наконец советская власть, вдруг оказалось, что мы не готовы быть свободными. Сегодня я могу простить отцовское поколение за их конформизм — тогда середины не было: ты должен был быть героем или конформистом. И не от всех ты имеешь право требовать героизма, потому что мы с вами не знаем, смогли бы мы быть героями. А мое поколение — это противнейшее поколение, это люди, которые продавали свою совесть, чтобы дома иметь чешский кафель. Я вас спрашиваю: а эти люди мечтали о свободе Грузии? Они понимают, что такое свобода? Когда они успели стать рабами чешского кафеля?

У Сулхана Сабы Орбелиани есть басня «Строители деревни». Собака и петух подружились. Петух предложил: «Давай построим деревню». Собака спросила: «А как мы ее построим?» — «Ты будешь лаять, а я кукарекать. И деревня построится». Вот так мы строим сейчас свою республику.

Сегодня в «Будругане» работает 12 человек, сейчас они готовят новый спектакль — по басне «Строители деревни». На создание одного спектакля может уйти несколько лет

Я очень сочувствую России. Сочувствую, потому что у меня такое ощущение, что они себя поедают. Эта вечная идея империи… С кем они борются? Пускай Путин почитает что-нибудь об истории Грузии, об истории России, пускай почитает Южин-Сумбатова, пускай сходит в Георгиевский зал, увидит, сколько грузин сложили голову за Россию. Зайдет — увидит эти фамилии, они все перечислены.

Я хотел быть художником и занимался лепкой. Но в 1958 году вдруг решил, что хочу снять три фильма, а потом уже вернусь к скульптуре. Закончил театральный институт и поехал в Москву поступать к Ромму. И хотя я к Ромму так и не попал, его выгнали за известное в ВТО выступление, и учился я на факультете документалистики, Москва мне дала очень многое. Это был конец хрущевской оттепели, безумно интересное время, мне посчастливилось там многое увидеть. Там были очень интересные предложения, но я вдруг почувствовал, что мне надо уезжать, возвращаться. Несмотря на то что режиссер Сергей Герасимов сказал мне тогда: «Не езжай туда, тебе там картину не дадут, сделай у меня на студии молодежное творческое экспериментальное объединение». Я не согласился и уехал, а он оказался прав. Сегодня я автор всего лишь одного полнометражного игрового фильма и одного документального полнометражного фильма. Но я не жалею, потому что там происходило что-то такое, что внутри меня очень сильно разрушало. Несмотря на то что там я слова «нет» не знал, а в Грузии только «нет» и слышал, я считаю, что правильно поступил.

В 1966-м я вернулся в Тбилиси, и все мои грезы стать режиссером быстро рухнули. Пока я учился в институте, я умудрился снять несколько маленьких картин, которые вызвали большой интерес, но на этом закончилась моя карьера. Потому что потом началось полное несоответствие того, что требовало государство, и того, что хотел я. Но я понял про себя: лучше голодай, с голоду не помрешь, но не надо продавать свою профессию.

В 1970-м Гела Канделаки сыграл главную роль в фильме Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд» — литавриста оперного оркестра Гию Агладзе

«Дрозду» я посвятил год своей жизни. Есть сцены, почти незаметные движения, которые до сегодняшнего дня мне нравятся, как я сыграл. Мне часто предлагали роли в кино, и я всегда отказывался. Но когда пришел Иоселиани, я увидел, что ему нужен актер, который ходит с каким-то своим внутренним миром, который никак не сыграешь. И увидев, что я и правда был очень нужен, согласился играть.

В смысле отношения к жизни я был немного похож на этого персонажа, на Гию Агладзе, как и он, ради чешского кафеля я душу не продавал. Но по характеру он больше похож на человека из Западной Грузии, он такой более легкий человек. Я и сейчас помню, как я создавал этот образ, с каких знакомых. Какой-то друг вот так размышляет, какой-то друг вот так здоровается с людьми… А в мировоззренческом плане мне кажется, что этот фильм все более и более нужен нам. И чем меркантильнее становится общество, тем нужнее. В этом фильме сейчас больше кислорода, чем было тогда. Сейчас из-за хорошего обеда человек способен вылететь с Запада в Китай, это какое-то сатаническое явление — фетишизация кулинарии, необходимость порадовать желудок. Тот фильм сейчас только набирает силу — против этого маразма.

Я не люблю профессию актера, она не совпадает с моим ритмом. Целый день тратишь на то, чтобы сняться в одном маленьком проходе в троллейбусе, ну с ума можно сойти! А как режиссер ты не замечаешь, как время летит, пока снимаешь этот троллейбус. Но я до сих пор убежден, что каждый режиссер должен пройти актерское мастерство: у тебя появляются навыки обладать своим состоянием.

В кино мне не интересен человек в своем агрессивном, патологическом или криминальном проявлении — этими вопросами должны заниматься медики или правоохранительные органы. Такие фильмы я не могу смотреть почти физически — так что можете себе представить, на сегодняшний день в каком я плохом состоянии. Я бы с удовольствием снял картину о двух влюбленных, которых не убивают и у которых нет никаких патологий. Не знаю, я считаю, что единственное, о чем стоит снимать кино, что достойно образного мышления, что ценно, — человек и любовь.

Какой бы совет я дал уезжающему другу? Я бы сказал: возвращайся в Грузию. Странная страна у нас. Несмотря на то что здесь такое большое падение, несмотря на советизацию, несмотря на поклонение комфорту, когда я сравниваю Грузию со странами, в которых все вроде бы в порядке, мне кажется, что здесь рай. Поэтому другу, который уезжает, я бы сказал: возвращайся. Сейчас миллион грузин находится вне Грузии, но никогда прежде грузины не были эмигрантами, потому что они умирали там без своей страны. А сейчас они уходят легко — у них не осталось здесь корней, тех корней больше нет.

История театра «Будругана» связана с грузино-абхазской войной — костяк второй труппы театра составили грузинские беженцы, студенты-кинематографисты

Как свое подсознание не пачкать деньгами, прекрасно понимали тбилисские сапожники. Мне было 5–6 лет, только война кончилась, отец попросил, чтоб я отнес обувь на починку, там напротив нашего подъезда работал сапожник. И я сказал: «Дядя Георгий, папа просил, чтобы вы сделали обувь, но только сейчас». Он сказал: «Сейчас не могу, а завтра утром сделаю». Я поднялся, папа говорит: «Скажи, что на три рубля больше дам, пусть сейчас сделает». Как только я сапожнику передал, он снял очки. Взял окурок сигареты. Затянулся. И сказал: «Передай своему папе, что за его три рубля я руку себе портить не буду». Затянулся еще раз, положил окурок и деньги вернул. Тогда сапожники знали, что можно, а что нельзя делать, а сейчас люди искусства ходят по красным дорожкам, а этого не знают. До сапожника не дошли еще. Видят в красной дорожке идеал жизни, но это же грязь, которую сметает история. Ничего не остается от этого.