Все о твоей матери

Котэ Кубанеишвили — 60-летний поэт, переводчик и певец, автор фразы «Чечен вечен» — такая же неотъемлемая часть Тбилиси, как серные бани, Кура и проспект Руставели. Алексей Мунипов провел несколько дней в его компании, чтобы понять, что такое жизнь тбилисского народного поэта

«Видишь шрам?» — человек в пиджаке показывает почти незаметную ниточку у виска. «Вот сюда мне вогнали нож. По рукоятку. Мне сорок лет тогда было. Оказалось, у нас в голове есть какие-то… пустоты. Вот в эту пустоту нож и вошел. Я даже глаз не потерял. Никто не мог поверить. В общем, как заново родился. И, родившись, понял: теперь я буду писать стихи».

В Тбилиси очень быстро привыкаешь к тому, что любой вечер, любой рассказ и любая застольная мизансцена выглядит в точности как эпизод из старого грузинского кино. История про бывшего мажора неопределенных занятий, который стал поэтом, потому что ему в голову воткнули кинжал, выглядит совсем уж завиральным анекдотом — но, как быстро убеждаешься в Грузии, анекдотам тут просто нет места. Габриадзе, Иоселиани и Данелия — это чистые, беспримесные, несколько даже суховатые реалисты.

Первое, что поражает в Кубанеишвили, — его мимика. Он словно бы склеен из двух масок, рыдающей и смеющейся, и его улыбка переворачивается вверх ногами с непостижимой скоростью. Это немолодой, вкрадчивый городской пижон — кепка, шарф, ухмылка, и за стол он садится с тихой уверенностью человека, пережившего больше застолий, чем вы можете себе вообразить. В нем удачно сочетаются самовлюбленность и застенчивость. Если есть гитара, он может спеть. «Я не испорчу вам, молодым, вечер, — говорит он на первом же совместном ужине. — Я знаю, когда нужно вовремя уйти».

Котэ Кубанеишвили известен в городе как поэт, хотя каждый, говоря о нем, добавляет, что дело не только в стихах. Первым делом мы узнаем о нем три истории. Первая — о том, как он послал в жопу только что назначенного мэра Тбилиси. Вторая — о том, как он в прямом телеэфире послал на х… Эдуарда Шеварднадзе. В третьей истории он прилюдно называет говном классика грузинской литературы Шоту Руставели.

Каждая из них окрашена типичным тбилисским колоритом. Мэра — своего старого знакомого — он посылает в жопу на торжественной вечеринке, просто чтобы сбить пафос, а на следующий день приходит под балкон парламента и начинает громко звать на весь проспект. «Он занят, что передать, батоно Котэ?» — спрашивает, выйдя на балкон, начальник охраны. «Передайте ему: «Е… твою мать!» — кричит Котэ.

«Его уже и не зовут никуда, — говорит его друг, художник Гуга Котетишвили. — Потому что он же неуправляемый. Он приходит и говорит: «Шота Руставели — говно. Галактион Табидзе — х…ня». А это наши классики. Ну и Тбилиси сразу взрывается».

«Он мне не кажется таким любителем эпатажа, — комментирует поэт Глеб Шульпяков. — Мне даже не кажется, что ему все это нравится. Просто он считает, что должен время от времени встряхивать Грузию. Чтобы она не погружалась в провинциальное болото. Того же Руставели он просто оценивает по гамбургскому счету — рядом с Шекспиром». Шульпяков познакомился с Кубанеишвили в Америке в 2000 году — они оба участвовали в International Writing Program. С тех пор Шульпяков ездит в Грузию ежегодно и даже посвятил Котэ поэму «Тбилисури» («Печальный тамада и пересмешник, он говорил мне о грузинских рифмах, я спрашивал его о местных девках, но шел в постель один и долго слушал, как нам на крышу грецкие орехи, срываясь, падали — и с грохотом катились»). Котэ он считает удивительным персонажем — «невероятно чутким к игре слов, к каламбурам и аллитерациям, на которые так богат грузинский язык. И к грузинской реальности вообще».

Чтобы убедиться в популярности Котэ, достаточно пройти с ним по улице — кажется, его знает полгорода. «Я много раз видел, как таксисты отказывались брать с него деньги», — подтверждает режиссер Лео Габриадзе. Он занимается переводами — всего подряд, от Киплинга до Пригова, — и ведет поэтическую колонку в главной тбилисской газете, по смыслу близкую быковской колонке в «Новой». Но популярность ему принесли «котэстрофы», жанр, который он изобрел в 90-е, — короткие двустишия-каламбуры. «Уют куют». «Кредит вредит». «Пока лечит, покалечит». «Когда я ем, тогда I am». «Главное — «чечен вечен», конечно, — говорит Дмитрий Борисов, познакомившийся с Котэ в 2000-м, когда в «ОГИ» проходил фестиваль грузинского искусства «Артгруз». — И «у каждого кустика своя акустика». Он же еще майки печатал с этими надписями. Я, кстати, буквально вчера ходил в Сандуны в его майке — там, где нарисован Путин и написано «War в законе». Чуть в репу не получил от каких-то крепышей».

«Чечен вечен» действительно стал instant classic — майки с этой надписью добирались до Москвы самыми причудливыми путями. В такой майке, например, выступал в 2004 году в «Мио» немецкий техно-деятель Томас Бринкман. Вероятно, именно за эту фразу Кубанеишвили удостоился подобострастной передачи «Кавказский портрет с Аллой Дудаевой», где вынужден был объяснять, что эта фраза значит, — с той же степенью неловкости, с какой обычно объясняют хорошую шутку. Обычно он довольствуется тем, что добавляет к этой фразе еще две: «Не каждый чечен безупречен. Но каждый чечен обеспечен».

Русские котэстрофы — это скорее аномалия или удачное стечение обстоятельств: в 2005-м, когда весь Тбилиси был перекрыт к приезду Буша, Котэ запустил в эфир «Миша бушует. Буш мешает». Обычно он сочиняет их на грузинском — и уверяет, что в оригинале они сложнее, точнее и интересней. Их совершенно точно не меньше трехсот — по заказу тбилисской мэрии он в какой-то момент украсил ими все урны города. «Они думали меня этим принизить — вот, мол, где твое место. Но я-то понимаю, что поэзии неважно, где ее прочтут». «Сочиненные им поэтические лозунги и моностихи становятся крылатыми и разносятся по Тбилиси, — подтверждает поэт Шота Иаташвили. — Их знают как рабочие и полицейские, так и элита».

Грузины тоже подвержены ностальгии, но ностальгия эта особенного свойства. Фраза «до войны» всегда обозначает здесь войну грузино-абхазскую, и многие грустят по тому, довоенному Тбилиси — маленькому городу, где все всех знали. Оттуда же родом образ победительного грузина на белой «волге» — зажиточного, с угадываемой склонностью к криминалу и буйным застольям, которым очаровывались и которого пугались советские граждане. Есть и другой род ностальгии — по краткой, странной и эйфорической послевоенной жизни в городе, переполненном беженцами, когда все были равны и все свободны: ни у кого не было работы, ни у кого не было денег и света с отоплением тоже. Эти два мира разрывает черная дыра девяностых, о которых в Грузии вспоминать не любят: слишком много погибших знакомых, слишком много зверства и отчаяния, слишком много — даже по кавказским меркам — хаоса и безнадежности. Фигура Котэ Кубанеишвили уникальна тем, что он нашел себя и в том, и в другом мире — переход, который трудно представить, еще труднее понять.

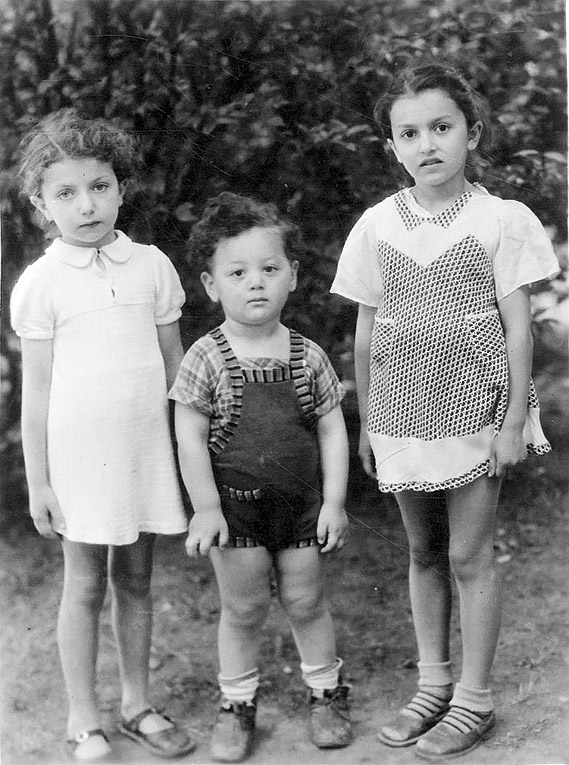

Котэ Кубанеишвили родился в интеллигентной тбилисской семье: его отец, Теймураз Кубанеишвили, был известнейшим книжным графиком

Его рассказы о жизни в советской Грузии — это хроники удачливого жуира, мальчика из хорошей семьи (отец — известный художник-график, дед — комдив), для которого соблазны улицы оказались сильнее соблазнов физматшколы. «Я закончил модную тогда 53-ю школу-гимназию. Очаровался математикой — языком, на котором говорит природа. В Эйнштейна влюбился, как позже — в Элиота. Тогда физическая школа в Грузии была очень сильная. Ну, Эйнштейна из меня не получилось. Пел, хулиганил — в общем, сел на девять лет».

«Сейчас это сложно понять, но тогда воровская жизнь была важной частью городского пейзажа, — говорит Гуга. — Когда случались драки, воры вмешивались, улаживали конфликты. И, конечно, все всех знали — город же маленький. Интеллигенция, воры — все перемешивалось». Иногда сложно представить, насколько сильно, — см. историю знаменитого вора в законе Джабы Иоселиани, который был уважаемым театральным критиком, писал пьесы и защитил докторскую на тему «Комедийные маски грузинского театра», а позже стал правой рукой Шеварднадзе. «Котэ мог к этим делам и не иметь отношения, — добавляет Гуга. — Но какой-то вес у него был, на улицах к нему прислушивались. Ну, и влип».

История про драку с поножовщиной исполняется Котэ на популярный мотив «за что сижу — по совести, не знаю». «Я не очень-то виноват был. Было два стола в ресторане, кто-то кому-то что-то сказал, тост или не тост, — и большая драка началась. Бутылками, шампурами. Один ранен, другой умер. Короче, п…ц. Молодежные дела. Было много людей с обеих сторон, кто в кого пырял — невозможно определить. Человек семь или восемь пошли бы на большие сроки. Ну, я решил, пусть буду я один. Только одного подельника не смог выгородить — все на него показали, что он драку начал».

«Зато, — добавляет Коте, — в тюрьме интересный контингент собрался. Тогда Шеварднадзе был министром внутренних дел, начал проводить реформы и поймал пол-Грузии — вот как сейчас эти молодые в правительстве. Инструктор райкома сел, ректор Тбилисского университета сел. В общем, начали страх нагонять — в Грузии же по-другому порядка не добьешься. Непослушный народ. Зато я отсидел семь лет из девяти, и то, чему в тюрьме научился, ни в каком Гарварде или Оксфорде бы не узнал».

Молодого Котэ друзья называли «авторитетным и немного опасным»; помимо поэзии Котэ увлекался музыкой, а в 1993-м вместе с Ираклием Чарквиани записал альбом «Песни свана»

Выйдя, Котэ переехал в Москву и зажил жизнью предприимчивого богемного бездельника. «Мои бабушки учились в Париже, тусовались с грузинскими футуристами из «Голубых рогов», все это в семье всегда существовало — фотографии, воспоминания. И знакомства тоже. Так что в Москве меня познакомили с Наташей Пастернак (невестка Бориса Пастернака, директор дома-музея поэта. —БГ), с женой Мандельштама — она уже старая была, меня специально водили знакомиться. Я жил у Стасика Нейгауза, к могиле Пастернака туристов водил. С друзьями дедушки меня познакомили. Вася Каменский — сын футуриста Каменского — был другом папы. Гия Данелия, сын его Колька. В квартире Артура Макарова, где Высоцкий часто бывал, я бывал тоже. С Мироновым сдружился».

«Чем же, — спрашиваю я, — вы занимались?» Котэ смотрит на меня чуть растерянно: «Я не то что ничем не занимался — я даже не думал, что в принципе когда-нибудь буду чем-то заниматься. Я общался. Кастанеду и Кришнамурти в перепечатках читал. Жил тайной жизнью московских кухонь. В Москве тогда очень интересно было. А деньги — ну, приезжали богатые грузины, я у них как-то доставал, подогревал друзей. Пластинки перепродавал, анашу доставал, валюту. Вообще, в моем кругу все хотели одного — удрать из Союза. Тогда как раз Шеварднадзе расстрелял ребят, которые самолет угнать пытались (имеется в виду захват самолета Тбилиси–Ленинград группой грузинской золотой молодежи в 1983 году. — БГ). Можно было через паспорт, через Турцию… В общем, никуда я не уехал. Женился и вернулся в Тбилиси».

***

В начале 90-х, когда из головы у него вынули нож (про обстоятельства этой драки Котэ рассказывать не любит), он организовал поэтический «Реактивный клуб» вместе с Ираклием Чарквиани, поэтом, певцом и клавишником группы Taqsi. Сама идея, что Котэ Кубанеишвили начал писать стихи, казалась дикой всем его друзьям — и отчасти ему самому. «У меня был друг, футболист тбилисского «Динамо» Давид Кипиани, он все ржал — что ты книжки собираешь, сейчас сберкнижки надо собирать! Все меня сумасшедшим считали. А я просто понял после реанимации — чудо произошло. Я и раньше пытался что-то писать, но между тем, что мне нравилось, и тем, что у меня получалось, была пропасть. Гора содрогалась — и рожала мышь. Ну и конечно, я стеснялся своего криминального прошлого. А тут я понял, что стесняться нечего, а надо садиться и работать. Того старого Котэ — полумачо, полудебила, который жил по понятиям, — я отодвинул. И начал делать нового».

Сама атмосфера «Реактивного клуба» и особенно дружба с Чарквиани, который быстро начал становиться кем-то вроде грузинского Цоя, была близка не столько литературным салонам и мастерским 80-х, сколько «Птючу» — это было молодежное, контркультурное образование, и то, что основал его отсидевший сорокалетний тунеядец, многое говорит и о чутье Котэ, и о его энергичности.

Они выпустили поэтический сборник, который Котэ называет «уже культовым», и снабдили его громким манифестом. «Мы хотели разломать старые клише, которые сложились в грузинском языке. Ориентировались больше на Тристана Тцара. И на Маринетти. Их и в России тогда мало кто знал, русских переводов не было. А мы читали на английском, хотели всех опередить».

«Этим манифестом мы учреждаем Футуризм, потому что хотим освободить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов, краснобаев и антикваров» — так начинался манифест Маринетти. Его тбилисский аналог был более коротким и емким. «Как, — спрашиваю я, — ваш сборник принял грузинский литературный истеблишмент — критики, поэты?» «Ну как они могли его принять, — усмехается Котэ, — если первое, что я им сказал, — «вашу всех маму я е…л»?»

***

По крайней мере его любовь к англоязычной поэзии понятна без перевода. Несколько раз за время разговора он по поводу и без повода возвращается к любимым поэтам, перечисляет, какие антологии он недавно купил и кто из американцев жил на Левом берегу перед войной, — видно, что одно перечисление имен (Джуна Барнс! Гертруда Стайн! Сильвия Бич!) доставляет ему почти физическое наслаждение. «Он скупает стихотворные сборники тоннами, — подтверждает Шульпяков. — Особенно ему, по-моему, близки битники». Борисов, вспоминая фестиваль «Артгруз» («это было пятидневное грузинское застолье у нас в «ОГИ», они подняли на уши весь город»), говорит, что «даже из каких-то его полупьяных тостов было понятно, что он очень подкован филологически».

В 2005-м Кубанеишвили по собственной инициативе устроил в Тбилиси фестиваль русской поэзии — Пригов, Гандлевский, Иртеньев, Рубинштейн, всего человек двадцать. Рубинштейн, который был тогда в Тбилиси впервые, остался поражен размахом фестиваля, а Котэ запомнил прежде всего как невероятно радушного хозяина. «Он, например, так и не дал никому из нас расплатиться в ресторане — в результате мы от него чуть ли не бегали: он ведь явно человек небогатый». «Я могу ничего не есть, — с гордостью подтверждает Коте, — а гости мои будут есть лучше всех. Это наши модернисты таскают гостей по дешевым забегаловкам. А гость важней, чем отец!» Еще Рубинштейну запомнился прием у Бадри Патаркацишвили: «У меня создалось впечатление, возможно, ошибочное, что Бадри весь этот фестиваль и оплатил». Шульпяков вообще предполагает, что поэтические фестивали с участием русских поэтов — которые для Грузии не редкость — финансирует Россия: «Одной рукой воюем, другой — продвигаем русскую культуру. Но даже если и так — я все равно за».

За невозможностью оценить стихи Котэ остается оценивать его застольное пение — и тут уж ошибиться невозможно: это осколок затонувшей цивилизации — так пел бы Алеша Димитриевич, окажись он в Грузии. Его манера кажется смутно знакомой — точно так же пел пожилой грузинский актер Гуджа Бурдули, два альбома которого вышли в середине 2000-х на лейбле «Снегири». «Это тбилисско-кутаисская школа, — поясняет Котэ. — В нашей компании считалось, что если ты два раза спел одну и ту же песню одинаково — ты выбываешь из игры. Надо было все время импровизировать. Это был какой-то бесконечный праздник, парадиз. Свою тогдашнюю энергию я сейчас включаю за столом процентов на 20 — и все равно уже звезда. При этом в нашей компании всегда было два или три человека, которые играли и пели гораздо, гораздо круче. Все это просто испарилось. Люди пропали, ничего не осталось. Ничего. Можно было бы хотя б на мобильник снять, но вот не было у нас ваших мобильников».

И все-таки интересно — хороший поэт Котэ Кубанеишвили или не слишком? «Оценить, конечно, не могу, — говорит Рубинштейн. — Но видел, как его принимает публика — восторженно. Мне он кажется таким тбилисским Есениным, есть в нем что-то богемно-революционное». «Человек повышенного обаяния, но, кажется, немного кавээнщик», — говорит Борисов. «Для него поэзия — это прежде всего возможность незамедлительной реакции. Но стихи его зачастую напоминают остроты, которые мы слышим на соревнованиях команд КВН», — соглашается Иаташвили. «Пожалуй, его можно сравнить с Игорем Иртеньевым. У Котэ вообще-то есть и лирическая поэзия, очень глубокая, насколько я могу судить, — говорит Шульпяков. — Но младшее поколение поэтов его хоть и уважает, но недолюбливает. Считает частушечником». «По-моему, это лучший поэт в Грузии», — просто говорит Лео Габриадзе.

Когда пустеет очередной стакан, я понимаю, что готов спросить про качество стихов у самого Котэ — а заодно про то, на что же он все-таки живет. Но тот отвечает первым: «Если что — я не мафиози. Никогда не гордился тюремными историями. Вон вокруг сидит полно людей, которые хотели бы стать мафиози. А у меня просто много знакомых. То, что другим достается дорого, мне — почти бесплатно. Посади меня на голый камень — я устрою пир, и гостям моим будет хорошо. Ну, от отца досталось несколько мастерских. Я одну оставил, остальные продал. Бомжом не буду. Коммерческого интереса мне от поэзии — ноль целый х… десятых. Даже если ты заново напишешь «Витязя в тигровой шкуре», сколько ты книг продашь? 500, 700. Ну тысячу. Никому здесь поэзия не нужна. А поэтов полно. Целая страна одних поэтов. Как оценить, кто из них лучше? Ты же знаешь, что оценить поэта можно только после смерти. И что, они будут ждать, пока я сдохну? Да пошли они на х…!»