«Родиться на море — великое счастье»

84-летний уроженец Евпатории, разработчик радаров для авиации Анатолий Кантаровский — о жизни у моря, охоте на шпионов, неприязни к мажорам, о чудесном спасении в Оренбурге, ящике халвы, выживании на полигонах и забытом крымском народе

«Я родился 2 февраля 1929 года в Евпатории. Человеку всегда дорого место, где он родился, но родиться на море — великое счастье.

Отец был простым рабочим на механическом заводе, и у него была трудная жизнь. Он родился под Брест-Литовском (сейчас — Брест, Белоруссия. — БГ) в деревне, в семье было 12 детей. Дед, его отец, служил у помещицы лесничим. Браконьерства в охраняемом им лесу не было — деда очень боялись. Дожил он до глубокой старости, в 90 лет остановил пролетку с взбесившимися лошадьми. В пролетке сидели дети помещицы. Но оглобля ударила деда в грудь, и это ускорило его смерть.

Отец окончил начальную школу и в 13 лет ушел в город, поступил на завод и стал помогать семье. Он еще мальчиком интересовался историей, и когда начал зарабатывать, то единственное, что покупал кроме еды, — книги. И читал, читал до самой смерти, так много знал, что даже профессионалы удивлялись его знаниям, связанным с историей. Почти в 50 лет отец окончил вечернюю школу. Он был евреем, но совсем не был религиозен.

В семье мамы было 10 детей. Отец мамы был портным и один кормил всю большую семью. Конечно, жили бедно, но все-таки я представить не могу, как в наше время один человек мог бы содержать такую семью. Мать моя окончила начальную школу, никогда не работала, бесконечно занималась домашними делами. С ней у меня всегда были очень теплые отношения. Она была крымчачкой — до войны в Крыму жила маленькая народность крымчаков, в синагогу они ходили вместе с европейскими евреями. А потом фашисты с ними разобрались, и этой народности практически не стало.

Игрушки в моем детстве были все самодельные. Из пустых нитяных катушек я строил всякие машинки, а главной игрушкой был обруч из-под бочки — делал водило из проволоки и катал обруч по улице. Помню, как отец купил ламповый приемник и электрические батареи к нему: у нас в то время еще не было электричества. По вечерам он надевал наушники и слушал всякие заграничные передачи, а иногда давал мне.

С отцом, матерью и сестрой Бертой, Евпатория, 1930 год

Мы жили в старом городе, в переулке с редким названием Ломаный. Там жили люди девяти национальностей: украинцы, греки, армяне, русские, евреи, турки, немцы, болгары и крымчаки. До 6 лет я переболел многими болезнями, и часто меня лечил замечательный детский доктор Абрам Исаакович Кальфе — он жил недалеко от нас в очень красивом доме с резными потолками. Когда не было отца, он денег у мамы не брал. Очень хорошо помню его наручные часы с серебряной сеточкой. Его все любили, власти подарили ему конный экипаж — фаэтон с кучером. Когда он умер, совсем нестарым человеком, его хоронил весь город. Еще помню другого доброго доктора — Беренблау. Когда пришли фашисты, собрав еврейских детей, они велели доброму доктору отравить их. Он этого не сделал и покончил с собой.

Тысячи лет Крым был многонациональным. Сначала немецкие фашисты убили евреев, крымчаков, потом русских, украинцев. Советская сталинская власть выселила крымский народ в Среднюю Азию и Сибирь. Как мы с мамой остались живы — одному Богу известно.

С сестрой Бертой, около 1933 года

В 1934 году отца арестовали — мне было около пяти лет. Мы с матерью ходили навещать его: тюремный подвал с зарешеченными окошками, лицо отца, заросшее черной бородой. Арестовали его за пожар в цехе, где он работал мастером. Причины пожара не выяснялись. Судила так называемая тройка. Когда вынесли приговор, отец вскочил, схватил табуретку и бросил в эту тройку. К счастью, они увернулись, иначе отца расстреляли бы, а так обошлось тем, что ему прибавили срок — получилось 10 лет. Его отправили в Среднюю Азию, сидел он с бандитами, которые его уважали опять-таки за силу и умение постоять за себя. Он много отправил писем в Москву с просьбой пересмотреть его дело, а в одном из посланий в начале 1936 года написал, что покончит с собой. Ему, как ни странно, ответили: потерпите, дело рассматривается. Через несколько месяцев его вызвали и вручили вердикт Верховного суда СССР за подписью известного впоследствии палача Вышинского — срок в 10 лет заменяется на два года. А так как отец отсидел уже два с половиной, его немедленно освободили. Мне было тогда около семи лет, и я отвык от отца: от него исходил какой-то казенный дух, я его дичился. Вообще, он мало занимался мной. Правда, учил драться и усиленно развивал у меня честолюбие.

Жизнь шла своим чередом. У меня были приятели — дети нашей соседки тети Маруси, которая торговала мороженым: зимой в кинотеатре, летом на пляже. Дети тети Маруси были старше, но всегда брали меня с собой, когда шли к матери, которая провожала нас в кино после начала сеанса. А летом мы все дружно вылизывали металлические стаканы, в которых хранилось и перевозилось мороженое. День мы проводили на море. Ходили всегда стаей. Меня, пятилетнего, пацаны учили плавать — затаскивали в море, а сами выбирались на берег и загорали. Утонуть они, конечно, не дали бы, но мне оставалось только барахтаться — так и поплыл. Мама говорила: «Утонешь — домой не приходи!» Очень любили наблюдать за шествиями военных моряков с оркестром. В начале войны очень занятной нам казалась охота на фашистских шпионов. Город маленький, курортников не было, и незнакомые люди становились объектом пристального внимания. Пацаны молча увязывались за подозрительным дядей, по пути к ним пристраивались еще ребята, и через некоторое время толпа мальчишек вела несчастного в милицию или комендатуру. Конечно, все они оказывались не шпионами, и после проверки их отпускали.

В октябре 1941-го отцу был 51 год, и мне он казался совсем пожилым. За две недели до прихода фашистов отца призвали в армию, мы с матерью провожали его. Во дворе школы стояло несколько сотен старых, толстых, рыхлых мужчин, которые совсем не вязались с представлением о защитниках Родины. А отец на их фоне выглядел молодым, стройным, физически сильным человеком — с тех пор я всегда занимался спортом: плаванием, греблей, гирями. Трагически сложилась судьба этих стариков. Их бросили на Перекоп, фашисты их обошли — они остались в тылу у немцев. Отец со своей допотопной пушкой сорокапяткой вырвался из окружения и каким-то чудом переправился на самодельном плоту через Керченский пролив в Тамань. Там командир полка вручил ему первую награду — медаль «За отвагу». Отец считал ее самой дорогой, перед смертью оставил мне, а я оставлю старшему внуку.

в марте 1942 года собрали всех детей — от малюток до подростков 14 лет, погрузили на военный корабль и вечером взяли курс на Новороссийск

Когда отец ушел на фронт, мы с матерью остались в Евпатории. Власть в городе исчезла, вот-вот должны были прийти фашисты, железная дорога не работала, порт опустел, и тут появилась наша тетка, которая вывозила бабушку и свою дочку, и бабушка уговаривала мать поехать с ними. Мать никогда из Евпатории не выезжала, поэтому сомневалась, но поехать очень захотел я: в свои 12 лет я тоже нигде не был, а тут — машина, Севастополь!

Севастополь мне показался сказочным: старинные здания, красивая бухта. Нас отвезли в Инкерманские штольни, когда-то там выпиливали белый известковый камень. Штольня была достаточно просторная и светлая, в ней организовали детский интернат, там мы и поселились. Но в холодном марте 1942 года нас эвакуировали: собрали всех детей — от малюток до подростков 14 лет (многие были без матерей), погрузили на военный корабль и вечером взяли курс на Новороссийск. Разместили всех в сыром трюме, стальные стенки были осклизлыми, стояли огромные ящики из-под больших снарядов. Было мрачно и неуютно — правда, страха, что нас потопят (взрослые про это говорили), не было. Но и энтузиазм по поводу путешествий пропал. Принесли большое металлическое корыто с нарезанным хлебом и еще какой-то едой — нас было много, и корыто быстро опустело. Потом началась качка, многих детишек укачало. Стоял страшный рев. Пустое корыто наполнилось бывшей пищей, дух в трюме был ужасным. Я выбрался на палубу, нашел место около трубы, пригрелся и задремал. Проснулся от мертвой тишины. Корабль наш стоял, двигатели не работали, даже детей не было слышно. И вдруг низко над морем повисла громадная светящаяся звезда и стала медленно опускаться. Так продолжалось минут пять. Наконец она погасла, и воцарилась кромешная тьма. Утром сказали, что нас преследовала подводная лодка и самолет-разведчик, сбросивший светильник на парашюте.

В Новороссийске мы пережили налет фашистов и всей оравой поехали на товарных вагонах в сторону Краснодара. Там большую часть детей оставили в детском доме. Моя мать и еще одна молодая женщина Нелли с тремя детьми решили ехать дальше, в Оренбург — тогда он назывался Чкалов. Добрались до Махачкалы, эвакуированных расселили в кинотеатры и клубы: везде было невероятное скопление людей, начался сыпняк, многие погибали. Я видел громадную телегу, груженную трупами. Мать с Нелли сняли убогую лачужку у аборигенов, где была печка и не было заразы. Думаю, это нас спасло. Через неделю мы добились мест в пароходе, следующем в Красноводск (сейчас — Туркменбаши, Туркменистан. — БГ). Посадка на пароход была тяжелой: давка, крики о помощи. В самом Красноводске не было даже пресной воды — ее возили из Баку. В суматохе Нелли встретила сослуживца мужа, который выписался из госпиталя и ехал в Москву через Оренбург, и он запросто взял нас всех с собой в литерный воинский эшелон.

В Оренбурге было минус 25, лежал снег. Ребятишек закутали в платки, но все равно им было холодно. На мне был взрослый матросский бушлат, какие-то тонкие короткие брюки, дырявые ботинки и легкая кепка, замерз я сразу, дышать не мог, глаза слезились. Слава богу, мама нашла и знакомых, и теплую одежду с валенками. Так началась наша двухлетняя жизнь в Оренбурге.

Они так боялись моей матери, считая, что Аллах их покарал, что обходили ее стороной

Поселились мы на окраине города, внизу под яром. Большой дом из самана (это навоз с глиной) принадлежал казанским татарам, жили они хорошо, имели корову, овец, коз и прочую живность. В части дома уже жила семья евпаторийцев, мать и дочь, и они-то нас и приютили. У Полины Степановны, польки, муж был понтийский грек, у ее дочери Тины муж, тоже грек, служил под Евпаторией моряком. О судьбе мужа тетя Тина (так я ее называл) ничего не знала, считала его погибшим. Я ее подбадривал: «Тетя Тина, ваш муж жив, кончится война, и он вернется обязательно». Она мне обещала, если это сбудется, купить ящик халвы. Самое замечательное, что он действительно, пережив плен, вернулся — правда, без ноги. И почему-то тетя Тина сказала, что купит только ящик, без халвы. По-моему, это было несправедливо.

Самым главным счастьем в нашем доме было то, что в нем было тепло. Но я все равно страшно заболел суставным ревматизмом. Держалась очень высокая температура, я совсем высох. Доктор посмотрел меня и сказал маме: «Он не жилец». Вечером я слышал разговор матери с сестрой: «Как мы его будем хоронить? Выкопать могилу в мерзлой земле — нужно много денег, которых у нас нет». Они причитали, рыдали, а мне было все равно.

Лежал я на сундуке, на хозяйском тюфяке. Хозяйке вдруг понадобился этот тюфяк. Мать ей говорит: мальчик совсем плохой, подожди. Но хозяйка требовала, и тогда мать на чистом татарском языке пересказала ей притчу о том, что Аллах обиду маленького человека считает злодейством и за это жестоко покарает. Тетка опешила: она не предполагала, что мать так хорошо говорит по-татарски, но тюфяк забрала. А в начале мая началось сильное наводнение. Мы-то быстро выбрались, нам нечего было спасать, а практически все хозяйское добро погибло. Нас вселили к другим хозяевам в подвал, а рядом во дворе расположились прежние. Они так боялись моей матери, считая, что Аллах их покарал, что обходили ее стороной.

Доктор оказался неправ: я выжил и в мае стал выходить на улицу. Всю жизнь я считал самым дорогим солнце и море. Весеннее солнце и залитые водой просторы, напоминавшие мне море, вдохнули в меня жизнь, и я начал поправляться. Хотя есть было нечего. Главным блюдом была затируха — мне казалось, что вкуснее ничего на свете нет. В тот момент пришел ответ на запрос матери из военкомата, что отец пропал без вести, и копеечный отцовский аттестат, эту незначительную денежную выплату семье солдата, у нас отняли. Мама все время плакала. Сестра ее утешала: смотри, пацан выздоровел, благодари Бога.

Наступило лето, все время хотелось есть. Как-то я шел по дороге и увидел, как с телеги скатилась бочка с квашеной капустой. Капуста вывалилась, хозяин собрал ее с верха кучи, а остальное осталось на песке. Как только телега уехала, я снял рубашку и собрал в нее оставшуюся капусту. Принес домой, мама промыла ее, и мы несколько дней наслаждались. Правда, на зубах все-таки поскрипывал песок. Спасла нас от голода работа в подсобном хозяйстве Курсов командного состава зенитной артиллерии. Работали с утра до вечера, пололи, рыхлили землю, помогали что-то строить. Один раз в день нам давали тарелку варева неопределенного содержания, но уже в конце июля мы вовсю ели молодую морковку, свеклу, капусту, картошку, лук и чеснок. К осени я заработал кучу овощей, это нас здорово поддержало. А было мне всего 12 лет.

Я не мог даже осознать все, а этим «всем» была девочка Катя Судьина. хотя я практически с ней не общался — стеснялся

В сентябре я пошел в школу, снова в 6-й класс, так как год пропал. Подружился с пацаном Сережей, у которого была поперечная пила, и мы ходили по Форштадту, старой части Оренбурга, из двора во двор, и спрашивали: «Кому пилить, рубить дрова?» За работу платили по-разному: кто тарелкой супа или каши, кто кусочком хлеба или небольшими деньгами. Договаривался Сережа, а я выполнял роль подручного, выручку всегда делили поровну.

Так прошел год учебы, зима 1942–1943 года, переломное время войны. Какая была радость — победа под Сталинградом! И еще в эту зиму, несмотря на голод и нищету, появилось непонятное для тринадцатилетнего пацана тепло. Я не мог даже осознать все, а этим «всем» была девочка Катя Судьина. Ее присутствие в классе согревало меня, хотя я практически с ней не общался — стеснялся. Но каждый день мне хотелось ее видеть — просто так.

Летом мы все поехали в оренбургские степи в колхоз. В свои 13 лет я был длинный и тощий. И все время хотел есть. Помню, таскал 80-килограммовые мешки с рожью. Поднять такой мешок мне было не под силу — мне клали его на плечи, и я сбрасывал его в телегу. Потом это обернулось для меня сильными болями в животе. В колхозе каждый из нас заработал по два пуда ячменя (пуд — 16 кг), но из-за болезни я приехал за ними позже. Колхозный старик-кладовщик посоветовал мне взять вместо ячменя просо, смешанное с пшеницей. «Дедушка, что же я с ними буду делать? Ячмень мне на мельнице сменят на перловку, а это у меня не примут». — «Ну и дурак, хоть и долговязый! Слушай сюда: возьми сито или сделай его сам, отдели просо от пшеницы, получится у тебя и каша пшенная, и лепешки». Так я и сделал, рад был до смерти, но нужно было донести их в город — 29 километров. Вышел из деревни в 5 утра и пришел домой поздно вечером. В пути отдыхал около столбов, потом ложился, подлезал плечом под мешок, поднимался, держась руками за столб, и шел дальше. И как же я был горд тем, что принес матери пуд зерна и пуд муки!

Я старался подрабатывать. За тарелку похлебки целый день убирал мусор в одном из цехов завода. Как-то подавальщица в столовой меня пожалела и налила в тарелку с черными макаронами почти стакан хлопкового масла. Я на пустой желудок и выпил это. Как не помер, черт его знает. Спасла меня соседская бабка: грела воду, наливала в грелки и прикладывала к животу.

В 14 лет мне очень захотелось служить на флоте, и я решил податься в Военно-морское подготовительное училище в Баку, на Каспии. Мама не возражала: там бы я был на флотском довольствии, обеспечен морской формой и, конечно, образованием. После окончания посылали в высшее морское училище. Добирались мы с попутчиками поездом до Саратова, оттуда — пароходом до Астрахани. В Сталинграде пароход причалил к товарной пристани, как нам сказали, на несколько часов. Ну, я обрадовался и уговорил ребят искупаться. Слово — дело, сошли с парохода, быстренько разделись и поплыли. Ребята отплыли метров на 100, ну а я дунул на середину Волги, оглянулся — мой пароход распустил пары и отчаливает. Попутчики кричали мне, но я не слышал, и они ничего умнее не придумали, как забрать мою одежду с документами и уйти на пароход. Я выбрался на берег, когда мой пароход был уже далеко. У причала располагались какие-то склады, и охраняла их девочка-солдатик, лет 18–19, в шинели. Она видела всю картину, и ей было ужасно смешно, но мне было не до смеха. Я в свои 14 лет был длинный, и у меня часто проверяли документы, думая, что мне больше. И вот я в мокрых плавках (а плавки были очень интересные: два пионерских галстука, связанные в трех местах) предстал перед хохочущей девчушкой. Она меня успокоила: «Не боись, пароход ушел к другой пристани, в двух километрах отсюда, беги — успеешь». Я побежал и, конечно, успел.

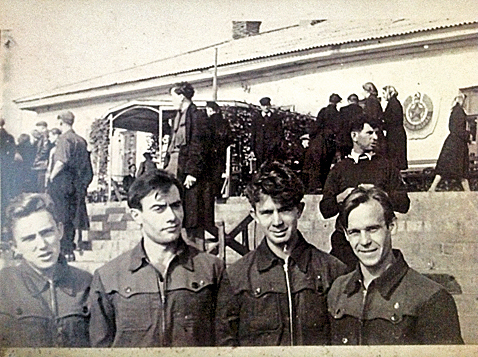

Четверка гребцов (Анатолий — второй слева), Москва, 1958 год

В училище в Баку нам дали парусиновую робу, штаны, которые не складывались (они реально могли стоять сами, без нас), бескозырки без ленточек. Экзамена было три: диктант, математика и физика, я получил три четверки, и уже вот-вот меня должны были зачислить, но на финише забраковали — нашли дальтонизм и выпроводили за ворота. Для меня это была трагедия.

Я решил ехать в Евпаторию. Через дней десять добрался до родного дома. Уж как меня обнимали мои дорогие соседи! Они ведь были уверены, что мы погибли либо в Севастополе, либо в море. На следующий день я написал письмо матери о своей робинзонаде и пошел устраиваться на работу в порт. Стал подметальщиком корабельного пирса. Дали рабочую карточку — 700 грамм хлеба, остальное — в столовке. Есть хотелось просто жуть. Жил я у соседки, Марии Ивановны, которая сохранила все наше небогатое имущество: мебель, кое-какие вещи. Она меня и подкармливала.

Мария Ивановна часто болела, но, несмотря на это, ее послали на лесоразработки под Бахчисарай. Я вызвался поехать вместо нее. Там выручали фруктовые сады, но все равно хотелось хлеба и какого-нибудь варева. В поселке жили в основном молодые женщины, мужчин было всего трое — я себя считал, конечно, уже мужчиной. На меня так смотрели эти женщины, что мне, дураку, становилось не по себе. Пилили мы реликтовый лес, бревна длиной метра три связывали и спускали с горы на лошадях. Отработав так полтора месяца, я вернулся в Евпаторию с мешком яблок и груш. Дома меня встретили мать с сестрой. Я вернулся на работу. Вскоре пришел и отец. Его отпустили насовсем — и по ранению, и по возрасту: ему исполнилось 55 лет. Вернувшись, он спросил: «Все будешь метлой махать или пойдешь в школу?» И я пошел в 8-й класс.

Класс наш был единственный в единственной мужской школе в Евпатории — 17 ребят. И сейчас, свозь толщу прошедших лет, я вижу на его примере общество, которое называлось социалистическим и в котором все люди должны были быть равны, но ничего похожего и близко не было. Тринадцать ребят в классе были из семей высших офицеров и работников властных структур — председателя горсовета, коменданта порта, начальника КГБ. А еще у троих отцы погибли. Мы с ними держались особняком и отличались от остальных главным образом одеждой. Конечно, мы не выглядели оборванцами, но костюм для нас был понятием нереальным. А родители этих ребят навезли, очевидно, из Германии массу всякого барахла, включая антикварную мебель. Никакой зависти не было, скорее неприязнь. Эти 13 ребят тоже пренебрежительно к нам относились. В общем, повод для драк всегда был.

В очереди повисла мертвая тишина, даже собаки перестали лаять, — испугались все

Напротив школы находилась единственная в городе женская средняя школа. И конечно, большим успехом у девочек пользовались «прыщи» — так мы обзывали сытых одноклассников. Помню одного такого прыща, отец которого был контр-адмиралом. Несмотря на «сладкую жизнь», вид у парня был чахоточным, ему в школу давали не то что хлеб — мандарины! И он ел их на перемене — запах шел дурманящий. И однажды с утра наша четверка ликвидировала из его сумки все съестное. На другой день пришла мадам адмиральша и начала качать права. Наша классная руководительница, физичка, добрая тетка, отвечала ей на смешанном русско-украинском наречии: «Ну шо вы хотыте? Дите голодны (это о нас), а ваш ист мандарины, вот оны съелы все». «У моего мальчика малокровие, он должен все это есть в определенное время». — «Ну, если так трэба исты, пусть это делает дома».

В 9-м классе я влюбился. Девочке я был совсем безразличен, но это как раз и придавало мне какие-то фантастические силы. Состояние влюбленности — это счастье. Ответь та девочка мне взаимностью, думаю, ничего хорошего из этого бы не вышло. А так с щемящей грустью вспоминаю свои 15 лет и эту любовь.

Помню еще из того времени случай с отцом. Пресную воду брали из колодцев с качалками — они у нас назывались фонталами. Около них выстраивались громадные очереди. Отец работал в ремонтных мастерских, расположенных на окраине города, в степи, и отсутствие там воды могло надолго вывести из строя производство. Наполнить бочку занимало минут 15, и отец обратился с просьбой к очереди: мол, они с рабочими не могут ждать — пострадает госимущество. Первые в очереди согласились, но, пока бочку наливали, последние начали ворчать. Кто-то из них обратился к отцу: «Товарищ Сталин в своей последней речи сказал, что главное — люди, а все остальное — потом». Отец спешил, не вник толком в сказанное и с ходу бабахнул: «Да поцелуй ты его в задницу!» В очереди повисла мертвая тишина, рабочие говорили потом, что даже собаки перестали лаять, — испугались все. К вечеру смысл разговора дошел наконец и до отца — он пришел домой и попросил маму приготовить белье, сложил все в солдатский сидор, который принес с фронта, и стал ждать, когда за ним придут. Ждал больше месяца. К счастью, никто не пришел — видимо, люди боялись даже про себя повторить такие слова, не то что пойти и рассказать о них.

После школы я поступил в Энергетический институт в Москве. Первый семестр был настолько тяжелым, что я подумывал, не бросить ли все к чертям. Проблема была в одном — я не умел чертить. Силы мне придавала мысль, что я не могу опозорить отца, который с таким трудом копил копейку на мою дорогу и пропитание.

На Каширском шоссе, около НИИ постоянного тока, где Анатолий Кантаровский работал в то время, 1955 год

На первом курсе на одном из вечеров студентов из разных институтов я познакомился с Ольгой, и вскоре мы поженились. В следующем году будет 65 лет, как мы вместе. Когда мне было 20, у нас родился сын Юра. Узнал я об этом в перерыве между лекциями, ну и, конечно, помчался в роддом. Денег у меня не было, занять не у кого, купил на копейки жалконьких цветочков, передал записку и стал ждать ответа. Другие мужья пришли туда с основательными передачами, один даже кастрюлю с борщом приволок. Тут открылось окошко, и нянечка злым голосом называет мою фамилию: «Передача тебе!» Я красный как рак от смущения, потому что все вперились в меня: наверное, в роддоме такого не бывало, чтобы передача шла в обратную сторону. Оля прислала мне французскую булку с маслом и красной икрой: кто-то раньше меня у нее был и ей передал, а она — мне: знала, что я, как всегда, голодный. Съел конечно. Но осталось в памяти на всю жизнь.

О том, что я женатый человек да еще сын у меня есть, никто в общежитии и на курсе не знал — я сохранял за собой комнату. Как-то во время лекции я сказал приятелю, что у меня есть сын, мы поспорили на ящик водки, и я достал паспорт с доказательством отцовства. Пришлось приятелю медленно и печально выставлять мне водку. В ящике помещалось 18 бутылок, и расплата из-за его бедности шла долго.

Одной из главных моих задач была добыча денег, ведь рос сын. Надо было получать повышенную (на 25%) стипендию — это максимум одна четверка в сессию. У меня получалось, но этого было мало. Я еще с пятью студентами стал работать грузчиком на плодоовощной базе на шоссе Энтузиастов. В мороз, в жару, в любое время суток мы по первому зову приезжали и работали. Никогда ничего не тащили. Начальник базы, очень порядочный и справедливый человек, сам нас заставлял брать, но мы брали только по праздникам. Платил он нам прилично: я смог покупать одежду сыну и книги.

Помню, как-то руководитель практики студентов уехал, и я остался за старшего. Это был 1952 год, время «охоты на ведьм» и борьбы с безнравственностью в социалистическом отечестве. Прокатилась волна выявления прелюбодеяний студентов. Проводились комсомольско-партийные собрания, где разбирали доносы — кто с кем и когда переспал. В большой аудитории, в первых рядах, сидели стареющие преподаватели, подследственный выходил на видное место и под крики «давай подробности!» робко пытался что-то говорить. Помню, убойным усердием отличался преподаватель военной кафедры, майор по фамилии Сисько. Меня тоже спрашивали как свидетеля. Двое старперов, видя, что я смеюсь, озверели. Спас меня ассистент, молодой преподаватель, заявивший, что вообще не видел меня в общежитии — это было правдой.

С внуками Саней, Мишей и Митей, первая половина 1980-х

Очень хорошо мне запомнился 1953 год гнусным государственным антисемитизмом. Нас распределяли на работу за полгода до защиты диплома, в потоке было 104 студента, из них оказалось 20 евреев, причем почти все прошли войну. Часть ребят отправили в тьмутаракань, а часть вообще не распределили. Пожалуй, меня единственного их этих 20 человек оставили в Москве — из-за маленького сына и студентки жены. Меня и татарина Рефата отправили на предприятие, не имевшее к нашей специальности ровно никакого отношения. Замдиректора по кадрам взял мой диплом, направление и паспорт, вернул документы со словами «вы нам не нужны». Я с радостью вышел в приемную и сказал Рефату: «Какое счастье, мы ему не нужны». Но секретарша ему говорит: «Обязательно зайдите». Через пять минут появляется Рефат: «Я ему нужен». Трудно передать словами, какое я испытал унижение. Я всегда считал себя советским патриотом, в партии состоял с 18 лет, и такое жуткое унижение.

На следующий день поехал в министерство, в отдел молодых специалистов. Начальником отдела был относительно молодой человек, прошедший войну, с ужасным шрамом на лице. Он дал мне свободное распределение, чтобы я сам искал работу. Я обрадовался, но напрасно: находил предприятия моего профиля, где нужны были люди моей специальности, но как доходило дело до паспорта, мне отказывали, несмотря на членство в КПСС и отличный диплом. Тогда я пошел на свою кафедру в институте, к профессору Дроздову, все рассказал. Он при мне позвонил в Институт постоянного тока на Каширском шоссе, и меня взяли по специальности.

В 1959 году я перешел на работу в институт, занимавшийся разработкой радаров для авиационной техники. Жизнь разработчика состояла из трех периодов: 2–3 года макетирования, изготовления первых комплектов у себя на опытном заводе, потом 2–3 года — передача документации на серийный завод и участие в приготовлении первых серийных комплектов, и еще 1–2 года — испытания на серийном заводе и на полигоне. Так что большая часть нашей жизни проходила в командировках. Как правило, серийные заводы находились в больших городах с достаточно сносными условиями. Полигон же был суровым местом. Вообще, надо бы психологу пожить среди людей, оторванных от близких на многие месяцы, — он бы многому научился. В мае-июне плотным слоем в воздухе висела мошка. Деться от нее было некуда. Комбинезон стянут по всем конечностям, на голове сетка, смоченная керосином, жара — так и работали. Зимой нет снега, мороз 20–25 градусов. Целый день в поле. Хотя и в меховой куртке, все равно холодно. Приедешь в гостиницу вечером, выпьешь стакан водки — ну совершенно не действует. Люди спивались, теряли человеческий облик, были случаи белой горячки. Сильные втягивались в эту жизнь: интересная работа, наглядный результат. После командировки с радостью возвращались домой, проходила неделя, другая — и возникала ностальгия по той, полигонной жизни.

Прошла в этом институте практически вся моя жизнь, целых 52 года, даже страшно подумать. В прошлом году вышел на пенсию. Много читаю — одна стопка книг про Евпаторию, историю Крыма, а другая — всего понемножку, вот, например, книжка Ходорковского. Иногда хожу на выставки в Третьяковку. Главное увлечение последние 25 лет — наш дом в деревне в Калужской области. Еще всю жизнь, каждый год, я езжу в Евпаторию. И детей туда не раз возил. Сейчас там живут приезжие со всей России, уже народились новые поколения, никто и не знает ее историю, а крымские люди давно исчезли. Вот я — осколок крымского народа, который как-то смог выжить в этой огненной мясорубке. И даже мои дети уже забывают свою родину. А у меня после 80 лет жизни все время перед глазами мое детство, не знаю почему. Мальчишка в коротких штанишках с лямкой через плечо в родном Ломаном переулке рядом с берегом моря».