Списки: люди

Алена Долецкая, первый главный редактор русского Vogue:

«Мой дед был руководителем информационного агентства РОСТА (сегодня ИТАР—ТАСС). Это была важная должность, поэтому когда начались массовые аресты, кто-то из высокопоставленных друзей предупредил Якова Долецкого о том, что он следующий. Видимо, предчувствуя унижение, пытки, издевательства, которые последуют за арестом, мой дед в 1937 году застрелился. Он оставил после себя два письма, одно своему сыну, моему отцу, другое — товарищу Сталину. Я бы хотела их найти.

Мой отец рос с клеймом сына врага народа — и поэтому не смог поступить в летную академию, куда мечтал попасть. Единственное заведение, где всегда была нехватка кадров и куда его приняли, — это медицинский институт. Так он стал первоклассным хирургом. Однажды он оперировал ребенка одного высокопоставленного чиновника, который хотел его отблагодарить. Отец попросил его найти письма деда. Если бы он тогда их нашел, то я бы их увидела, в этом я совершенно уверена.

Моя бабушка, Софья Станкевич, развелась с Яковом Долецким за то, что он, по ее мнению, предал идеи революции за Кремль и «роллс-ройс». Но когда его объявили врагом народа, Софье, первоклассному инженеру и знатоку двенадцати иностранных языков, дали семнадцать лет лагерей. Она провела большую часть срока под Томском, а затем была переведена в Казахстан. Вышла в 1954-м, после смерти Сталина. И жила с нами, когда вернулась. По воспоминаниям родителей, из всей семьи я любила ее больше всех. Когда у меня был порок сердца и мне надо было три месяца лежать спокойно в кровати, она со мной провела эти три месяца лежа, развлекая как могла.

Когда бабушка вернулась из ссылки, она в какой-то момент решила своему сыну, моему отцу, рассказать что-то очень важное. Она хотела сделать это там, где никто не смог бы их подслушать. Они поехали на Ленинские горы. Там моя бабушка сказала моему отцу, что Сталин — преступник. Для них ведь это все было откровением».

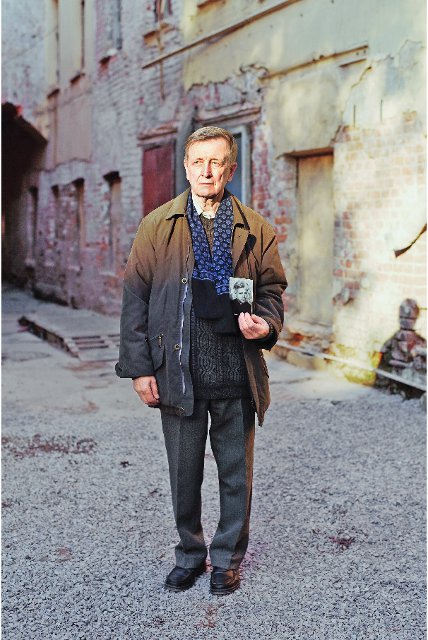

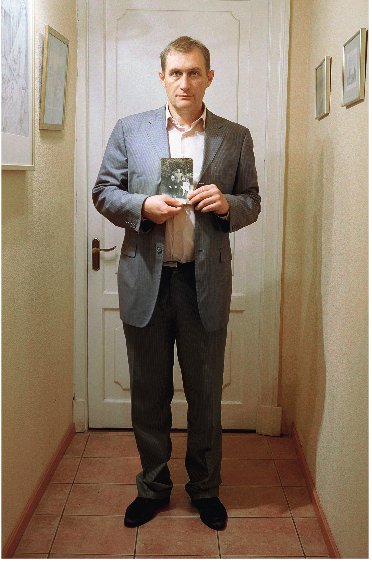

Борис Дроздов, инженер-проектировщик:

«Отца моего, Павла Алексеевича, впервые посадили в 1924-м — за участие в студенческой контрреволюционной организации в Крыму, ему тогда было 18 лет. Через 3,5 года освободили — он остался там же, на лесозаготовках на Соловках, там познакомился с моей мамой. В 30-е он работал в тресте «Дальстрой» на Колыме. Но в 1937-м репрессии докатились и туда. Отец лишь успел переправить нас с мамой и моей сестрой на пароходе в Москву. Мне, как маленькому, говорили, что отец погиб. Я узнал о том, что он жив, только в 1950 году, когда его освободили. Сама мама до 1945-го тоже ничего не знала о нем.

После освобождения отцу разрешили вызвать семью к себе в ссылку. Мы с мамой поехали туда. Очередь на пароход была сумасшедшая — можно было в течение года никуда не уехать. Мама устроилась работать в порт, и только благодаря этому мы получили билеты. Когда мы вышли с парохода, там стояли трое мужчин. Я смотрю на них и спрашиваю: «Кто из них мой папа?» Я же не видел его 13 лет.

В 1954 году я из Магадана поехал в Москву и поступил в МГУ на мехмат. Детям работников Дальстроя разрешалось поступать в МГУ. Когда на мехмате создавалась факультативная группа по изучению баллистики, я захотел записаться. И когда начали копать в биографии основательно, то меня зацепили и попросили написать заявление об отчислении.

В 1956-м отец был реабилитирован. Вместе с первой судимостью он отсидел 21 год. Он рассказывал о репрессиях в Дальстрое одному писателю, съездил к нему трижды, и на этой почве у него случился инсульт. Я уверен, что причиной тому были воспоминания. Он ведь не любил говорить об этом. Например, приезжал к ним в лагерь майор ГБ Павлов, спрашивал, кто у вас тут передовики производства, — и этих людей расстреливали: мол, хотите освободиться досрочно и вредить государству. Или есть такое выражение «сыграть в ящик» — там оно было осуществлено в натуре. Выкапывалась яма зимой, ставились доски: если человек провинился, его сажали в этот ящик, а утром доставали окоченевший труп.

Умерли они с мамой в один день. Говорят, им это цыганка когда-то нагадала.

Я на родину и на всех людей не озлобился. Но подспудно всегда было ощущение, что трагедия может повториться. У нас ведь страна непредсказуемая».

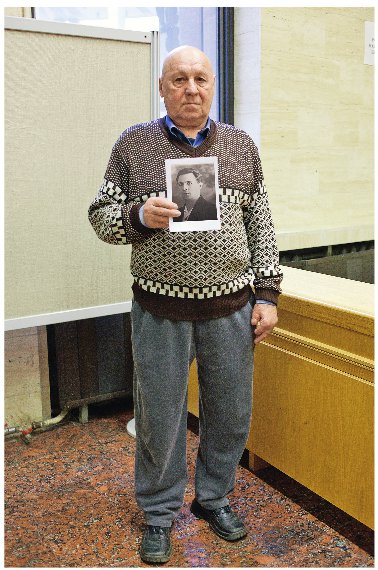

Евгений Гришковец, писатель:

«На фотографии мой прадед и моя прабабушка. Прадед — Михаил Аркадьевич Неводчиков. Он родом из Екатеринбурга, из младшего церковного сословия, был призван в армию в 1917-м, в еще царскую армию, и в Гражданскую войну сражался в войсках Колчака, был ранен у Новосибирска. Там и остался жить, скрыл свое колчаковское прошлое и работал на железной дороге. Там родил пятерых детей с бабой Груней: четырех дочерей и сына. В 1942 году он был репрессирован по статье «за подрывную деятельность и антисоветскую пропаганду». Тогда он работал в депо в Сибирской области.

Я видел его уголовное дело в архиве. Очень тоненькое дело, жуткое по сути. Допрос идет весь день, протокол на две страницы, в котором мой прадед категорически отказывается от всех обвинений. Через день все повторяется, опять идет допрос до позднего вечера, но уже ночью прадедушку снова пытают, и он дает признательные показания — что действительно вел подрывную деятельность. Я читал доносы на своего прадеда. Они очень простые. Мой прадед играл в народном театре и, судя по всему, был человеком очень веселым, любящим выпить и закусить. Так вот, там написано, что он распевал на все депо «Боже, царя храни». Потом еще один донос: Михаил Неводчиков, услышав по радио данные о потерях Красной армии и гитлеровских войск, сказал, что этого не может быть, цифры неверны. Я думаю, что он знал, о чем говорит, так как сам воевал. Он получил десять лет лагерей. Вышел абсолютно больным. Его привезли на телеге с тяжелым туберкулезом. Моя мама помнит его дряхлым стариком, хотя ему было всего 53 года. Помнит, как он воспринял смерть Сталина. Все рыдали, а он сказал: «Что же вы, дуры, плачете». Умер он вскоре после смерти «вождя».

Моя бабушка и ее сестры сильно пострадали. Только младшая сестра Лида смогла поступить в университет, а остальные не могли ни поступить, ни найти хорошую работу. А если находили, скрыв, что дед «враг народа», то потом это узнавалось, и было еще хуже. Но Сталина они любили все равно.

На меня большое впечатление произвело, когда открыли уголовное дело. Там фотографии прадеда не было, но были отпечатки пальцев и отпечатки ладоней. В 1942 году ему было, как мне сейчас, 43 года. Я наложил руку на отпечаток, и она полностью совпала, у меня тоже небольшая ладонь».

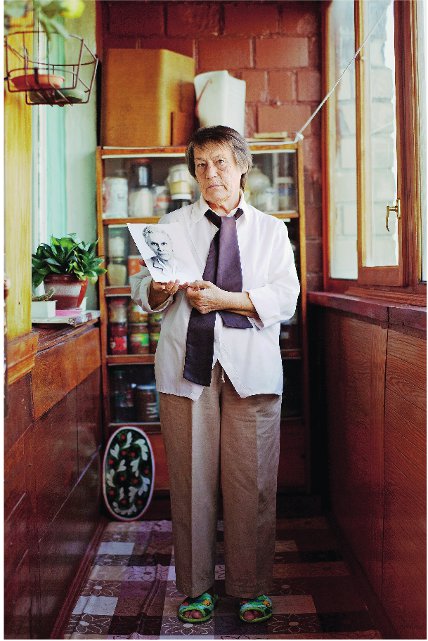

Татьяна Никольская, экономист:

«До 1937 года в Москве проживала семейная пара: Михаил Семенович Никольский (главный инженер Дорогомиловского химического комбината, член Академии наук) и его жена Ксения Ивановна, моя мама. 8 декабря 1937 года, ночью, его арестовали, на следующий же день он был расстрелян в подвале знаменитого дома на Лубянской площади. Маме как жене врага народа присудили 8 лет и отправили в поселок Долинка в Казахстан, в Карлаг. Их 8-летнего сына Гену срочно переправили в Ростов-на-Дону к бабушке. Все время, пока мама была в Карлаге, она не знала о том, где ее муж и сын.

У мамы было огромное желание выжить, устроить свою жизнь. Там, в лагере, она встретила Ивана Павловича Плужникова и в 1941-м родила двоих близнецов — Татьяну и Вячеслава. Условия были ужасные, через 9 месяцев мы оба заболели. Славик умер в 1942-м и был выброшен на «Мамочкино кладбище» в Долинке, а я осталась. 27 июня 1943 года в лагере умер мой отец. Он не смог пережить смерть сына и троекратное осуждение (он получал три раза по 10 лет).

В лагерях не было официальной регистрации браков, поэтому я ношу отчество своего родного отца, а фамилию первого мужа мамы, который был расстрелян за четыре года до моего рождения. А так как в лагерях не фотографировали, у меня даже нет фотографии отца. Я обращалась в МВД, но получила ответ, что у них ее тоже нет. Вот так репрессировали — хватали, и нигде никаких следов.

Два года назад я поехала в те места, где родилась, в Астану, а затем в поселок Долинка. Ходила на «Мамочкино кладбище». Там всего три креста, где написаны фамилии погребенных. А вы знаете, сколько детей погибло в этом лагере Долинка?!

Когда я попала в Астану, я увидела огромный мемориал, огромную доску памяти, где семь тысяч фамилий — те, кто там отбывал наказание. А что есть в Москве? Только Соловецкий камень. Куда я только не пишу, и везде отказ с одной и той же формулировкой: «Денег нет». Почему-то у Германии нашлись деньги — и те, кто сидел в немецких лагерях, их получили, а у нас «денег нет»… Хотя бы извинились перед нами».

Вера Юдинцева, студентка:

«Мой прапрадед Антон Корнилович Новицкий был расстрелян в 1937 году. Он всю жизнь жил в Оренбурге и работал врачом. Его жена работала медсестрой в больнице, она ассистировала деду на операциях (дед занимался глазной хирургией).

Антон Корнилович написал книгу «Первая помощь при несчастных случаях», которая имела 5 переизданий. Книга была с иллюстрациями — все родственники фигурировали в них в качестве экспонатов. Дед был также автором учебника латинского языка. До поры до времени ни членство в партии кадетов, ни белогвардеец сын не принимались во внимание, он много работал по своей специальности и был у новой власти на хорошем счету. Но в 1937-м в возрасте 75 лет он был арестован.

Все, что знала прабабушка, его дочь, это что Антона Корниловича арестовали. При аресте был обыск, все ценные вещи были изъяты без составления каких-либо регистрационных документов и, конечно, пропали.

Во время перестройки мой дед подал письменный запрос о судьбе Антона Корниловича и узнал следующее: предъявленное обвинение состояло в указании членства в партии кадетов. На вопрос, когда вы перестали быть членом кадетской партии, А.К. ответил: «Когда перестала существовать и сама партия — в 1917 году, никакой связи с членами партии не имею и никакой политической деятельностью не занимаюсь».

По этому обвинению он был осужден тройкой на расстрел как участник эсеро-меньшевистского заговора (кадеты, как известно, ни меньшевиками, ни эсерами не были). В деле сказано, что Новицкий Антон Корнилович свою вину признал, а приговор приведен в исполнение. В полученном мною свидетельстве о смерти говорится, что смерть наступила в результате расстрела в начале 1938 года. Место захоронения — братская могила в Зауральной роще под Оренбургом, там, где у него была когда-то дача».

Отец Кирилл Каледа, настоятель храма:

«Судьба моего деда Владимира Амбарцумовича Амбарцумова в какой-то степени типична для людей его времени. Он был образованным, интеллигентным человеком, со своей позицией, и то, что его расстреляли в 1937-м, наверное, логичный исход, как это ни страшно. Но все же его история типична не вполне. Он родился в Саратове, наполовину армянин, наполовину немец. Воспитывался в лютеранстве, в сознательном возрасте перешел в баптизм, а потом близко познакомился с православием, принял его и достаточно быстро стал священником. По образованию был математиком, работал в Академии наук — разрабатывал различные установки искусственного климата. И тайно продолжал служить — за это и был расстрелян.

После ареста деда детей репрессии не затронули, хотя клеймо детей врага народа на них лежало. Вообще положение семей репрессированного духовенства было очень печально — они были лишенцами, не имели гражданских прав, продовольственных карточек и т.д. В первой половине 30-х годов многие из-за этого оказались на грани голодной смерти. А дед организовал целую систему помощи — к этому времени он открыто уже не служил, а официально работал в различных институтах, получал карточки и неплохо зарабатывал.

В нашей семье память о деде всегда сохранялась — мы знали, что он пострадал за то, что был священником. Только не знали, что именно с ним произошло: было объявлено, что он осужден на 10 лет без права переписки, а потом — что он якобы умер от болезни почек во время войны. Я помню, как мы в детстве молились о том, чтобы узнать, как умер дедушка Володя (семья у нас была церковная, мой отец тоже стал священником). Только в 1989 году нам стало известно, что он был расстрелян, а в 1994 году — что это произошло в Бутово. А в 2000-м он был причислен к лику святых, стал священномучеником».

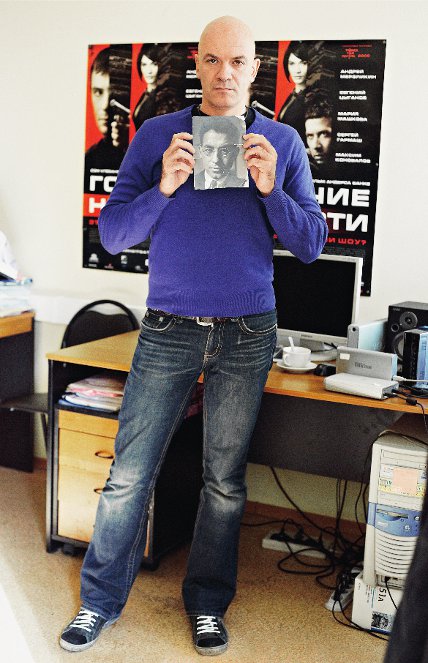

Сэм Клебанов, киновед, режиссер:

«Мои предки переехали из Варшавы в Москву в 1926 году, потому что симпатизировали коммунистам и за это были гонимы у себя на родине. Так в Советском Союзе оказалось пять братьев: Леон, Матвей, Яков, Исаак и Давид.

Яков — мой родной дед. За первым братом пришли 25 августа 1937-го, за вторым через пару дней, за третьим еще через несколько дней, за четвертым тоже, а пятого оставили ждать в страхе своей очереди до ноября. Каждому вменили статью — шпионаж, жен арестовали, только мою беременную бабушку оставили. Она уже явилась по вызову на Лубянку, но какой-то офицер увидел, что она в положении, и отпустил домой. Дед умер в тюрьме спустя какое-то время, домой пришла похоронка, что он скончался от острой сердечной недостаточности.

Всем пятерым было от 32 до 37 лет, молодые симпатичные люди. Мы с братьями вместе ходили в архив и читали все эти протоколы, мы будем и дальше этим заниматься, копировать их, чтобы они все хранились у нас в семье. Все протоколы начинаются с того, что факт шпионажа считается доказанным. Моему деду вменили дружбу с троцкистом. Там же мы видели письмо с просьбой восстановить справедливость — в Верховный суд и Берии — от нашей прабабушки. Она разом осталась без пяти сыновей! Вернулся из лагеря только Леон, и то он до последнего считал, что это какая-то ошибка, что не могла советская власть такое допустить. Также вернулась одна из ссыльных жен спустя десять лет. Другая часть семьи, которая осталась в Польше, бежала в Бельгию и погибла во время холокоста, а еще какие-то родственники оказались в Австралии. Вот они выжили. Моей матери было три года, когда арестовали ее отца, она его совсем не помнит. Моя бабушка сама воспитывала трех детей и одного племянника. Сыновья Исаака попали в детские дома, а когда их мама вернулась — спустя 10 лет, — два года ушло на поиски сына».

Абдулато Маджидов, врач:

«Я родом из Таджикистана. Моего прадеда звали Мулла Шариф. Имя Мулла он получил, закончив медресе (он учился в Бухаре и Самарканде, которые на рубеже XIX—XX веков были центрами таджикской цивилизации). Мулла у нас — это такой ученый статус. В связи с непростой политической ситуацией он был вынужден поехать жить в деревню Дуконье. Там, вдали от цивилизации, он учил простых людей грамоте и знанию. У меня нет фотографии прадеда — ведь он почти всю жизнь прожил в этой деревне.

В деревнях не было ни школ, ни мечетей, ни радио — и единственным источником знаний были эти муллы и их книги. У нас, таджиков, язык был персидский, а алфавит — арабский, но в советское время был издан указ, запрещающий хранить дома книги, написанные арабскими буквами. Но ведь это абсурд, вся наша литература была написана на этом языке. Преподавали они, конечно, на таджикском и писать учили арабскими буквами — как сами в свое время учились. Русский тогда никто не знал. И учили читать и писать по тем книгам, какие у них были. В основном это была поэзия Омара Хайяма, Саади Шерози, Хафиз Шерози — другими словами, наша классика.

Советская власть воспринимала их — людей, носивших статус муллы, — как пропагандистов. Но думаю, что они стремились уничтожить их как цвет нации. И вот начались репрессии, муллы попали в списки. Народ узнал о том, что все муллы будут арестованы, тогда моего прадеда спрятали высоко в горах, в ущелье, и каждую ночь носили ему еду. Но потом кто-то донес, за ним пришел энкавэдэшник Бураков Тош и арестовал его. Это был 1937 год. Прадеду на тот момент было около 78 лет.

Тюрьма находилась в Рашском районе. Считается, что дед умер там на следующий день после ареста, просто в силу своего возраста. Все это рассказывала мне моя бабушка. Узнав, что Мулла Шариф умер, люди из нашей деревни пришли к тюрьме, чтобы выкрасть тело (выдавать его отказались). Они украли тело, но было очень темно, и поэтому не заметили, что это не наш прадедушка, а другой человек, тоже умерший этой ночью. Одновременно с этим пришли люди из деревни того человека и украли тело Муллы Шарифа. Вот так получилось, что он похоронен совсем в другом месте, далеко от нашей деревни».

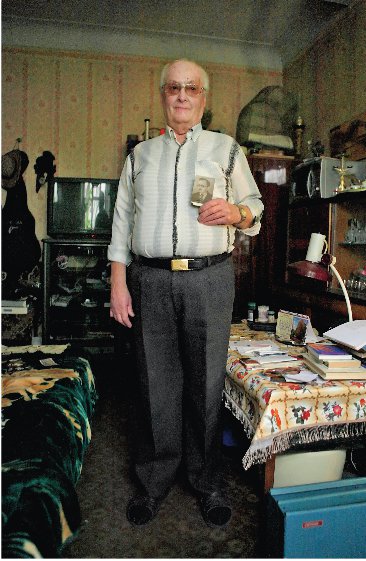

Дмитрий Сахаров, полковник, с матерью:

«Мой дед, мамин папа, Павел Вячеславович Сахаров был профессором Бауманского университета. Он был одним из основателей сварочного дела в СССР. Он был потомственный дворянин, 1883 года рождения.

Его арестовали за антисоветскую агитацию по статье 58. Его гоняли по всем московским тюрьмам. Мы изучали документы, по ним он побывал в «Таганке», «Лефортово» и на Лубянке — везде побывал. Там ему задавали ерундовые вопросы. Все допросы начинались ночью. Ему спать и есть не давали. Этих допросов его психика не выдержала, он сошел с ума. Ему дали 8 лет. Из Москвы его выслали в Мордовию, поняв, что он уже неадекватен. Он пробыл там 2 месяца и ушел из жизни. Когда мама была в Мордовии, ей показали место, где его содержали. Последние дни Павел Вячеславович ни с кем не разговаривал. Знакомые рассказывали: «Подойдешь к нему, а он краснеет и молчит».

На государственную службу я пошел в 18 лет. Это были 1960-е годы. Мама много о деде не говорила, этого и нельзя было говорить. В армии я занимался медицинским делом, для меня патриотизм был вторичен. Служба мне была интересна. Я служил своей родине, а какой там был строй, я даже не задумывался. В нашем роду никого жандармов не было. У нас не жандармская каста. Я даже вступал в партию, а когда попытался выйти, мне намекнули, что этого не стоит делать. Мне пригрозили, что я лишусь диплома, что попаду в тюрьму, лишусь звания. Когда я стал искать выход, я просто решил для себя, что я медик, не строевой офицер.

Я родился в 1949 году — из воспоминаний о деде остались только рассказы мамы. Я знал, что он не враг народа. На него спустили всех собак. Сохранение документов, архива было чревато, поэтому у мамы ничего не осталось, только послужной список. Все остальное в памяти, в разговорах, в документах, в книгах находилось, потом подтверждалось, когда я искал информацию».

Виктор Ефимов, инженер-геолог:

«Мой прадед, отец Иоанн (Бороздин), был дьяконом во Всехсвятском единоверческом женском монастыре. Там он руководил хором и писал иконы.

После революции из монастыря выгнали всех монахинь и духовенство, так что отец Иоанн оказался без средств к существованию. При этом он не сменил рясу на обычную одежду, не остриг волосы и бороду. В 1923-м патриарх Тихон назначил его дьяконом в церковь бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Гончарной слободе в Москве. Тогда на него обратили внимание органы, милиция предлагала сотрудничество — сообщать о том, что говорили люди, приходящие на исповедь. От сотрудничества он отказался. В ночь с 5 на 6 сентября 1937 года в его храм пришли три человека — следователь, солдат и дворник. О его судьбе моя бабушка, его дочь, узнала только в 1994 году, когда были раскрыты архивы НКВД.

В деле было несколько доносов и протокол заседания тройки НКВД, в котором отца Иоанна обвиняли в агитации против советской власти и колхозов. Он был признан стойким церковником, не способным к сотрудничеству с властью. Протоиерей Иоанн Бороздин был расстрелян на следующий день —27 сентября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. Он был причислен к лику святых новомучеников в 2000 году».

Владимир Муравский, предприниматель:

«Мой дедушка по папиной линии Роман Тихонович Кочерга занимался радио (на фотографии он слева, со своим родным братом). В 1937-м его арестовали. Дед позвонил домой и сказал, что сегодня не придет. Семья обо всем узнала позже, когда на квартиру пришли с обыском. У отца, он еще тогда был маленьким мальчиком, в памяти остались разбросанные радиоприборы. В этом же 1937-м дедушку расстреляли.

При знакомстве с делом в архиве Большого дома мы узнали, какие дедушке предъявляли обвинения. Писали, что он вступил в белую армию. На самом деле он, семнадцатилетний, пошел в 1914 году на фронт добровольцем, как патриот, ни о какой политике (красные-белые) в то время и речи не было. Также в обвинении деда сказано, что он шпион английской, немецкой, вьетнамской и прочих разведок. Дед отвечал, что он руководит Институтом обучения коротковолновиков. За это его обвинили еще и в связи с Рыковым — по работе они общались. Это второй протокол допроса. На третьем дед уже все обвинения признал. Подписал, что он шпион всех разведок (и индокитайской тоже), и что в группе Рыкова, и что руководитель организации, которая хочет изменить существующий строй.

На мне уже не отразилось то, что дедушка враг народа. А вот отец с бабушкой были сосланы из-за этого в 1938 году в Ташкент. Они там вдвоем были в ссылке».

Дмитрий Великовский, журналист:

«Мой прадед Григорий Яковлевич Яковин был расстрелян в 1938 году, его жена, Анна Михайловна Панкратова, в 1951-м была избрана членом Президиума Верховного Совета, а потом членом ЦК и членом Академии наук. Ее профессиональный успех едва ли не сопоставим с карьерным взлетом Фурцевой.

Были два студента-историка. Познакомившись в институте, они полюбили друг друга и поженились. Вскоре у них родилась дочь Майя — моя бабушка. Но дальше их пути разошлись. До этого все было просто, они были оба верные ленинцы, теперь же она присягнула новой линии партии, а он стал троцкистом. В 1928 году его первый раз арестовали. К этому моменту они уже не жили вместе — вот насколько идеологические трения тогда структурировали семейную жизнь. Дальше пошли ссылки за ссылками. В какой-то момент она поехала к нему в Среднюю Азию, пыталась уговорить отказаться от троцкистских взглядов — ей «претило и казалось ужасным быть женой и любить троцкиста», но тщетно. Когда Яковин оказался в Москве и попросил встречи с дочерью, Анна Михайловна пошла в НКВД и доложила об этом. Его снова арестовали, и все остальное время он провел в лагерях. Там вел себя очень дерзко. Был один из организаторов знаменитой голодовки, поддерживал связи с троцкистами. Его расстреляли на кирпичном заводе в Воркуте в 1938 году.

Ее судьба складывалась совсем по-другому. Она настолько была воодушевлена коммунистической идеей, что требование партии воспринимала как требования внутренние. Когда ее исключили из партии в 1936-м, она написала в своем дневнике, что это равносильно лишению ее жизни. Через несколько лет ее восстановили в партии. И начался карьерный взлет.

Для меня интересна эта развилка, на которой они пошли каждый своим путем — один путем дерзости, сопротивления, не отступая от своих ценностей, а другая путем, где все собственные идеи и ценности являются вторичными по отношению к тем, которые диктуются режимом, линией партии, чем угодно внешним. Для людей, которые живут сейчас, этот конфликт тоже так или иначе приходится разрешать.

После смерти Сталина она принимала активное участие в реабилитации жертв репрессий. В какой-то момент партия даже осадила ее за слишком рьяную работу в этой области, и, скорее всего, именно это довело ее до инсульта. Она умерла в 1957 году».

Зураб Церетели, скульптор:

«Я плохо помню деда. Звали его Семен Нижарадзе — это мой дед по материнской линии. Но запомнилось, что он был высокий, интересный, красивый. Его забрали в 1937 году. Сняли пояс, арестовали, и все. В Грузии арестовывали через одного. Все — бабушка, мама — ходили после этого до самой своей кончины только в черных платьях. Очень тяжело переживали.

Он жил около Кутаиси, в чудной деревне. Занимался сельским хозяйством. Построил в Тбилиси три комнаты, но не успел закончить; мы потом там все вместе жили. Мы думали, что он в Сибири, что он скоро вернется. Были всякие фантазии. Кто-то говорил, что его видел. А оказывается, около Кутаиси вагоны открыли и всех расстреляли. Он — единственный, кто пострадал от репрессий в нашей семье.

Я плохо помню все это. Мне тогда было три года. Хотя некоторые вещи запомнились навсегда — например, как приходит дед, садится за стол и пьет молоко. Все фотографии его остались в Тбилиси.

Нижарадзовский клан был очень добрый. Тетю мою он отправил в Петербург, там она получала образование по литературе и философии. Многие из рода Нижарадзе получали образование в Германии и во Франции. Кровь, гены… Я чувствую, что от него у меня много чего есть. Хотя с этой фамилией все высокие, интересные, красивые. У меня не получилось, я низкий. А вот мой двоюродный брат очень на деда похож».

Игорь Козлов, консьерж:

«Отца, Ивана Васильевича Козлова, посадили, когда мне было 5 лет. Он работал сначала машинистом поезда, потом начальником радиомастерской, мастерил приемники. Отец вообще хорошо в технике соображал. Потом работал начальником аэропорта. В последние годы жизни он был инвалид, после ангины у него нижние конечности атрофировались, он ходил как гусак. Ровно за месяц до амнистии он умер от кровоизлияния в мозг. Я даже не знаю, где его могила. У меня не было средств, чтобы туда поехать, а теперь уже никак не найти.

Отец писал мне. Я всегда ждал его писем, до сих пор их храню. Из тюрьмы он мне писал, чтобы я не дрался, чтобы я учился, чтобы слушался старших, чтобы я на каток не ходил. Он был как бы рядом, слал мне эти воспитательные письма, — и как бы далеко. Он был мягкий хороший человек — и хороший как отец. А в школе меня из-за него били: «Иди отсюда, враг народа». Меня не брали в октябрята, в пионеры, в комсомол. Поэтому я и пошел заниматься боксом, стал мастером спорта и поколотил своих обидчиков.

У отца было высшее образование. Он говорил: «Какой же я враг народа, если я делал столько для родины, для страны?» Однажды на одном из платков, в котором мать передавала ему передачи, он написал: «Любовь и дружба — родные сестры; смерть одной из них — конец жизни». Я его храню».

Марина Никулина, программист:

«Моего прадеда звали Емельян Викентьевич Маркевич, он родился в 1894 году. Кто он по национальности и какого числа родился, узнать невозможно — он был подкидышем, рос в детском доме где-то под Минском. В Гражданскую войну был машинистом бронепоезда, потом работал на линии Москва—Петербург. Он был стахановцем, у него была жена и две дочки, одна из которых — моя бабушка. Она его очень любила и вспоминала его таким рубахой-парнем, который поздно возвращался домой, уставший, но брал аккордеон и играл для дочерей и жены. За ним пришли прямо на работу 10 апреля 1938 года, а расстреляли в середине мая. Обвинение при аресте — хотел угнать поезд в Польшу: он проходил по «делу о польских шпионах». Тогда моей бабушке было 9 лет, но она хорошо помнит, как ее мама немедленно все продала — мебель, одежду, все, что у них было, — из страха, что они следующие. Они буквально сидели на узлах, когда к ним пришли с обыском, но никого не арестовали. Бабушка думает, что над ними сжалились.

Про то, что случилось с отцом после ареста, она узнала только в начале 90-х, то есть спустя 50 лет. С одной стороны, бабушка со слезами на глазах рассказывает свою семейную историю, она до сих пор часто вспоминает отца. Но с другой стороны, иногда говорит что-то типа «зато при Сталине был порядок». И для меня это самое страшное — когда даже расстрела родного отца оказывается недостаточно».

Ксения Собчак, телеведущая:

«У нас в семье ходит легенда о том, что мой прадед, обедневший шляхтич Антон Семенович Собчак, был вынужден украсть свою чешскую жену-красавицу, потому что ее родители, люди состоятельные, были категорически против их брака. Они вместе бежали в Россию, у них был счастливый брак, много детей. Мой прадед долгое время работал на железной дороге, участвовал в установлении советской власти в Средней Азии, много ездил по стране. В 1939 году он был арестован и репрессирован. Скорее всего, это было связано с тем, что когда-то он был кадетом, да к тому же еще и шляхетского происхождения. Фотографии его мне найти не удалось».

Артур Смольянинов, актер:

«Репрессии - важная часть истории моей семьи. Все, что я об этом знаю, я знаю от своей бабушки, Марины Геннадьевны Смольяниновой, старшего научного сотрудника Института Славяноведения РАН. Вот ее рассказ: «В моей семье были репрессированы трое. Мой дед, Смольянинов Алексей Николаевич, мой отец, Смольянинов Геннадий Алексеевич, и моя мать, Милица Павлиновна Папкова. Дед учился в кадетском корпусе, воевал в Первую Мировую войну в звании подпоручика, в 1919 году был первый раз арестован, получил пожизненный срок, вышел в 1921 году. В 1923 году его вторично арестовали. Он был членом клуба собаководов, считалось, что это антисоветская организация. Еще он посещал Итальянскую католическую миссию, которая помогала голодающим в России, его сестра работала там переводчиком. Ее тоже арестовали. Вел дело некий Липов и дело было липовое, деда сослали в 1923 году в Туркестан. Он умер в 1932 году, где его могила нам неизвестно. У отца было филологическое образование. Он работал старшим научным сотрудником института Мировой литературы имени Горького АН СССР. После смерти Горького вместе с П.П. Крючковым (секретарем Горького) он создавал архив и музей писателя. В 1936 году отец обнаружил дневник Горького, где тот плохо отзывался о Сталине. Они этот дневник читали, но помимо них во время чтения дневника были люди, как говорят, искусствоведы в штатском, чекисты. Вскоре отца вызвали, и он подписал бумагу о неразглашении содержания дневника. Сам дневник исчез. А 27 октября 1937 году отца арестовали. Артур, кстати, родился 27 октября, но уже много лет спустя. Когда арестовали папу, мама была на 8 месяце беременности мною. 5 месяцев длились допросы. Он обвинялся в том, что недостаточно популяризировал Горького и т.д. 19 марта 1938 года, в возрасте 29 лет, его расстреляли. Мне было 3 месяца. Мама, Папкова Милица Павлиновна, работала в том же институте, что и папа. Сразу ее не арестовали, возможно, потому что родилась я. Во время войны институт эвакуировали в Ташкент. Я же с детским садом была эвакуирована в Казахстан, мне было 3,5 года. Как-то раз, отправив мне посылку, мама возвращалась домой и увидела, что в ее окнах горит свет. Это могло означать только одно - там ее ждали чекисты. Мама была арестована 6 февраля 1942 года, это могло означать только одно - там ее ждали чекисты. Она просидела в тюрьме 527 дней, так она всегда говорила. В тюрьме она заболела туберкулезом и цингой. Дело не клеилось. Следователь понимал, что ничего слепить он не сможет, он допросил 8 маминых коллег. Никто не дал против нее никаких показаний. Мама рассказывала, что приехал следователь из Москвы заниматься «неясными делами». Маму вызвали. У него на столе лежали сигареты, а мама очень страдала без папирос. Она спросила, можно ли взять одну. Он же ей загадочно ответил «Да, но только с возвратом». Мама даже ущипнула себя больно за руку, чтобы удостовериться, что это не сон. В 1943 году ее выпустили. Я к этому моменту была уже в Москве, ждала маму, и конечно, ждала фею. Приехала худая, измученная женщина».

Юрий Шевчук, музыкант:

«Все началось в конце 20-х годов, когда нашу семью Шевчуков и еще семьи Поцелуйко и Кузьменко сослали с Украины в Сибирь. Сначала раскулачили, а потом отправили в вагонах для скота. Это была лютая зима, так что по дороге многие погибли. Я знаю, что Шевчуков и Поцелуйко поселили в бараках на лесоповале под Канском, это Красноярский край. Как раз там и расстреляли в 1937 году моего деда Сосфена Ивановича Шевчука. Он служил в царской армии, был белым офицером, казаком. Знаем мы, к сожалению, немного. Мой отец Юлиан Сосфенович ездил в те края, искал могилу, поднимал архивные документы ФСБ, но мало что сохранилось. Ну а мы в результате переселения оказались на севере, я родился в поселке Ягодное Магаданской области».

Лариса Гармаш, экономист:

«Моя мама была в Киеве первым директором Театра рабочей молодежи. В 1936 году она организовала первую детскую новогоднюю елку, этой елкой мои детские воспоминания о маме и ограничиваются (я родилась в 1933 году). Арестовали ее в 1937-м. Папу тоже — он получил из-за мамы три года ссылки в Туркмению. У мамы же была Колыма — ее обвиняли по статье 58.10. Я осталась с бабушкой.

Когда мне было 14 лет, мама вернулась: не одна, с маленьким сыном — моим братом Валерой, которого она родила там, в ссылке (кто был его отцом, мы так никогда и не узнали). Но я с ней не жила, а жила с папой, у которого к этому моменту уже была другая семья. Маму приютили близкие друзья, и у меня с ней были только свидания.

В ноябре 1949 года мама не вернулась домой. Мы обзвонили все морги, больницы. Ее нигде нет. Мой опытный папа говорил, что надо писать в КГБ… Ее судили снова по статье 58.10 плюс незаконное проживание в режимном городе. Каждый понедельник я пропускала школу, чтобы принести маме передачу. В 6 часов утра у железных ворот собиралась толпа. Только в 8—9 начинали принимать передачи, а потом мы ждали до двух часов, чтобы получить опись с росписью и увидеть почерк родного человека.

Позже маму отправили в Мордовский спецлаг. Бабушка до второго маминого ареста не дожила, и братика отдали в детский дом. Я бегала туда его навещать. Маме отправляла посылки. Я могла писать ей сколько угодно, а она мне — только раз в полгода. Она мне писала, чтобы ни в какие компании я не ходила, «потому что здесь полно девочек моего возраста».

В 1953 году она уехала на вечную ссылку в Джамбул. Я, не поступив в институт, поехала к ней. Там я закончила экономический техникум и поехала в Москву поступать в институт. Мама вышла там замуж и только в 1957 году смогла вернуться в Киев».

Евгения Смирнова, физик:

«Мои родители — Владимир Соломонович Маркович и Евгения Александровна Штерн — оба родились в 1904 году. Познакомились в комсомольской организации. Я родилась в 1927-м.

Папа окончил МИИТ и в 1931 году был послан в заграничную командировку в Германию и США для знакомства с паровозостроением в этих странах. После возвращения работал над конструкцией паровоза 272. В 1936-м папу и ряд его товарищей обвинили в «пределе» — они выступали за то, что железные дороги Советского Союза не могут быть использованы для перевозки очень тяжелых грузов: рельсы могут не выдержать и должны иметь предел нагрузки. Их называли «предельщики». Его отправили на работу в депо станции Верещагино Пермской железной дороги. В ночь на 27 января 1937 года, через некоторое время после того, как папа вернулся в Москву, его арестовали. Я этого не слышала, мама не дала меня будить. В ночь на 8 марта 1937 года арестовали маму и увезли в Бутырскую тюрьму.

14 июня 1939-го в составе тройки под председательством Ульриха папа был осужден к высшей мере наказания. Мне известно, что он обратился к суду с последним словом, где говорил, что его проверяли, что за ним ничего не нашли и что он просит дать ему возможность как советскому инженеру работать на благо родины. Через три дня он был расстрелян.

Маму судили заочно, особым совещанием, и она получила пять лет тюремного заключения по статье КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность. Когда мама была совсем молодая — в 1920 или 1921 году, она принимала участие в троцкистской оппозиции). В 1939-м громадный женский эшелон, собранный из разных тюрем, был отправлен на Колыму. После месяца этапа в товарных вагонах мама оказалась в Магадане. Сначала работала на швейной фабрике, затем в совхозе «Эльген». Зимой на лесоповале, а летом на сенокосе. Дневная норма работы на лесоповале была — 6 кубометров леса спилить, распилить на баланы, очистить от веток и сложить в штабеля. Те, кто не выполнял норму, переводились на 400 грамм хлеба, а это была верная смерть.

В 1949 году мама была снова арестована, а после освобождения оставлена на вечное поселение на Колыме. Мама вернулась только в 1955-м. Многие говорят, что родители, возвратившись, ничего не рассказывали. Мне мама рассказала все».

Юлия Кейлина, домохозяйка:

«Мой дед Владимир Борисович Аэров был инженером-химиком, был помощником секретаря обкома, потом заместителем заведующего агитпропотдела, членом ВКП(б). Перед арестом жил в Днепропетровске, работал на заводе. Его арестовали 12 июля 1937 года по обвинению в участии в контрреволюционной троцкистской террористической организации. Все это мы узнали из справок, которые получили после запроса в 1998-м. «Приговор был приведен в исполнение в г. Днепропетровске 18 сентября 1937 года. Место захоронения Аэрова В.Б. установить не представляется возможным».

История моей семьи похожа на тысячи других историй. Молодой, полный сил и желаний человек был вычеркнут из жизни. Его жена с двумя дочерьми и ждущая третьего ребенка была отправлена под домашний арест к матери в Казань. Ни тогда, ни долго еще потом не было известно о расстреле мужа. Девочек — при живых бабушках, тетушках — распределили по детским домам, не дав родственникам забрать их. И когда родившемуся ребенку (моей маме) исполнилось ровно три месяца — день в день, 24 марта, — они с моей бабушкой отправились по этапу в город Мариинск Кемеровской области. Пробыли они там с апреля 1938 года до ноября 1945 года.

Когда в 1941 году началась эвакуация, старшую, Людмилу, успели вывезти в Армению (она там так потом и жила всю жизнь). А средняя — Ирина — осталась на Украине.

Приехав в Александров вместе с несколькими семьями, бабуля как человек с высшим экономическим образованием нашла работу в артели «Освобождение» — экономистом. Артель занималась пошивом и вышиванием одежды, белья и т.д. Какое-то время они снимали комнату. Но вторая волна репрессий 1948—1949 годов оставила мою бабулю без работы и средств к существованию. К тому же их, разумеется, выгнали из комнаты. Спасало то, что бабушка умела шить. С бывшей работы ей тайком давали остатки тканей, из которых она что-то шила и продавала. Иногда они вынуждены были использовать в пищу картофельные очистки, которые собирали заранее.

Семья бабули долго пыталась найти среднюю девочку, Ирину. Искали по фамилии Аэрова. Но украинский вариант написания этой фамилии — Аерова. Ирина нашлась только летом 1946-го. Она была в одном из детских домов на Украине».

Валериан Симаков, студент:

«Мой прадед Валериан Валерианович Оболенский вступил в партию большевиков в 1907 году, в качестве партийной клички взял фамилию погибшего на виселице во времена Александра II народника Валериана Осинского и больше был известен именно как Н.Осинский.

Прадед с детства говорил по-немецки и по-французски, а потом знал шесть языков. Во время декабрьского восстания 1905 года в Москве он был летучим репортером «Известий Московского Совета депутатов трудящихся». После Октябрьского переворота он был вызван Лениным в Петроград, назначен комиссаром Госбанка и сыграл главную роль в его захвате. Затем стал первым председателем ВСНХ. В 20-х годах был заместителем наркома земледелия, полпредом в Швеции. Дважды ездил в Америку, изучал там сельское хозяйство, автомобилестроение и устройство дорог. Опытный экономист, он в конце 20-х годов возглавил Центральное статистическое управление и вел там борьбу «за верную цифру», за что в 1935 году был смещен. Он был первым директором Института народного хозяйства, работал в редакции Большой советской энциклопедии, писал о литературе и театре.

В июне 1937-го по распоряжению Сталина его лишили поста кандидата в члены ЦК. В протоколе допроса записано его показание о замысле заговора против Сталина: подобрать человек пять-семь с крепкими кулаками, задержать машину вождя, когда тот ночью поедет с дачи в Зубалове в город, оглушить шофера и сопровождающего, отвезти Сталина и Молотова на глухую дачу и задержать их там на два месяца, а за эти два месяца изменить то, что происходит в стране. Это бред, но бабушка вспоминает, что он как-то сказал жене, что хорошо как-нибудь исхитриться и бросить на Сталина тифозную вошь!

Его арестовали в ночь на 14 октября 1937 года, тогда же увели и его старшего сына Дмитрия. Через три дня арестовали его жену. Его детям сообщили приговор отца — 10 лет без права переписки. Они были ошеломлены, ведь он проходил как свидетель. Вернувшиеся из лагерей объяснили — это была формула расстрела.

Его выводили в прогулочный дворик на крыше Лубянки. Прадеду разрешали брать табуретку — он был так измучен и слаб, что почти не мог стоять. Однажды они с сокамерником говорили о том, что же делать. «Что делать? — сказал прадед. — Достойно ждать смерти».

Александра Выморкова, дизайнер-график:

«Мой прадедушка Рудольф Карлович Гринберг работал помощником машиниста паровоза. Он был очень уважаемым человеком на железной дороге. В то время вообще профессия железнодорожника была почетной, родственники гордились моим прадедом. Он сам латыш, и жена его тоже. Познакомились они в Петербурге.

У них было две дочери, одна из них — моя бабушка. Ей было восемь лет, когда забрали отца. Это был вечер, вся семья была дома, подъехал воронок. Прадед обнял всех и сказал, что скоро вернется, но не вернулся. Потом пришло постановление о выселении из квартиры. Его арестовали по так называемому списку латышских шпионов, то есть просто по национальному признаку. Семью выслали в 1938-м сначала в Башкирию на десять лет, потом в Казахстан. Когда прабабушка ехала с детьми на теплоходе в ссылку, ей хотелось кинуться в воду. Я это знаю из рассказов моей тети. Прабабушка никогда не работала, у нее не было профессии, и после ареста мужа у нее началась очень сложная жизнь — пришлось устраиваться в качестве подсобной работницы, чтобы как-то прокормить семью. Ее реабилитировали и позволили вернуться в Ленинград только в 1961 году.

Мы знаем, что прадед похоронен на Левашовском кладбище. Бабушка туда ездила, прикрепила фотографию отца на могилу».

Сергей Новиков, водитель:

«Моего прадедушку Сергея Фердинандовича Лукенберга репрессировали в 1934 году. На фотографии он посередине, еще студент, со своими родителями и младшей сестрой.

По специальности прадед был инженером, перед арестом он работал старшим консультантом Главного управления гражданского воздушного флота. Забрали его из дома, ничего не объясняя. Через два месяца семья узнала, что он расстрелян. Все это происходило в Москве. Причину для задержания нашли легко, учитывая фамилию. В справке, высланной родственникам лишь в 1958 году, было написано: «Шведский шпион». В этом же году дело против Лукенберга С.Ф. было отменено судом и прадедушку посмертно реабилитировали.

На момент ареста ему было всего 44 года. У него осталась жена и трое детей — два мальчика и девочка. Среднему ребенку, моему дедушке, было 17 лет. Он был очень одаренным и с легкостью поступил в театральную студию Завацкого. Проучился 3 года, и его арестовали. Но не за то, что папа был шпионом, а за какую-то заметку в студенческой газете. В этом смысле ему повезло. Если бы раскопали, что он сын врага народа, то немедленно расстреляли, тем более что это был 1937 год. А так два года он провел в лагерях, а потом был на поселении. Там и оставался, никуда не переезжая, работал. Через некоторое время познакомился с моей бабушкой».

Дарья Андреева, искусствовед:

«Мой прадед Ардан Ангадыкович Маркизов в 1936 году был руководителем делегации от Бурят-Монголии, прибывшей в Москву на встречу со Сталиным. Он взял с собой маленькую дочь, мою бабушку Гелю, чтобы она преподнесла цветы вождю от имени всех детей Бурят-Монголии. Сталин на этой встрече взял ее на руки и поцеловал — так получилась историческая фотография на первой полосе «Правды» с надписью «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Говорят, что, держа на руках мою бабушку, Сталин сказал Берии: «Момашоре ег тилиане», то есть «убери эту вшивую», но мне кажется, это уже мифология. Когда вышла «Правда» с фотографией моей бабушки, она прославилась на всю страну. Стали выпускать плакаты с ней, их вешали в школах, помещали на коробки конфет. А через год ее отца арестовали по обвинению в организации «антисоветского, панмонгольского заговора, целью которого был срыв посевной и использование колхозных лошадей для организации сабельных рейдов в тылы Красной армии». Его расстреляли, а мою прабабушку сослали в Казахстан, где она вскоре погибла. Гелю вымарывали из всех изображений, а на тех, с которых ее было сложно стереть, переименовали в Мамлакат Нахангову, юную сборщицу хлопка. Моя бабушка прошла через детдома, но, к счастью, ее нашли родственники, изменили ей отчество, вырастили, и она смогла закончить университет, а потом уехать работать в Индию».

Олег Васильев, машинист:

«Мой отец — Васильев Федор Семенович, 1905 года рождения. Он был партийным работником, а после его назначили на должность директора совхоза в городе Кемь, Республика Карелия. Там его и арестовали в 1937-м, не знаю за что. Видимо, какие-то доносы на него писали. Ну а меня годовалого с мамой и бабушкой после этого сослали на десять лет в Северный Казахстан. Только в 1947-м нам разрешили приехать обратно в город Ленинград. До войны нам приходили от отца письма, что он сидит на какой-то зоне, что изучает немецкий язык. А потом все прекратилось, никаких от него вестей. Я как ни посылал запросы, мне все отвечали: «Неизвестно».

фотографии: Ксения Колесникова (5), Надя Филатова/coma lab (5), Андрей Ковалев (4), Иван Кайдаш (3), Алексей Тихонов (3), Максим Шер (3)