«Пулеметов у нас не было ни у одного»

92-летний бывший военный — о детстве в казачьей станице, службе в НКВД, ловле шпионов, незавидной работе при обороне Москвы, вербовке иностранных агентов и фамильном доме на хуторе

«Самое первое, что про себя помню, — как я болею малярией. Это был 1927 год, лето, мне где-то лет шесть, я только что прибежал с купания в Донце и лежу под зимним тулупом отца. Малярией болели все в нашей станице. Во время разлива Донца рядом с нами образовывались озера, а когда вода уходила, на их месте оставалось болото, и там разводились комары, которые переносили заразу. Потом эти болота опрыскивали с самолетов У-2 какой-то химией, но это не очень помогало.

Малярию лечили тогда хиной — разводили в воде и давали внутрь. Это было невыносимо горькое питье, но главное — от него теряли слух. Вот я сейчас совсем ничего не слышу, но и в молодости хорошим слухом не отличался из-за этого лечения. Малярия — удивительная болезнь. При ней вдруг резко становится страшно холодно, колотит, а потом отпускает. Довольно быстро становишься худой и желтый от хины.

Места, откуда я родом, находятся на исторических землях Донского казачества — теперь это Луганский район Украины. Всего у родителей было 12 детей, но выжили только четверо — остальные умерли во время Гражданской войны и Первой мировой. Помню, как мою любимую сестру Тоню выдавали замуж. У казаков существовал такой обычай: перед свадьбой брат невесты должен был продать жениху косу. И вот я сидел на кровати, на горе из подушек, и торговался за Тонину косу с ее женихом.

Ни бабушки, ни дедушки я в живых не застал. От родственников знаю, что бабушка по отцовской линии — Мария — была казачкой и невероятно красивой женщиной. Ее муж Федор Майоренко был кузнецом, он умер молодым, и Мария осталась одна с семью детьми. Тогда она вышла замуж за холостого помещика из Луганской области, в смысле хозяйства совершенно бездарного, он забрал ее вместе с детьми в село Вергунка под Луганском.

Отец и мать уже были женаты в то время. Мать моя, очень предприимчивый человек, посмотрела на этого бесхозяйственного помещика, своего отчима, и решила отделиться. И тогда они с отцом переехали в станицу Луганскую, в которой я и родился. Там все были казаки, а мы украинцы, наша фамилия Майоренко. Так что меня долго все звали хохленком.

Дочка Виточка (в центре) незадолго до гибели

Мама с папой сняли угол у одного казака. Казачья семья с детьми, мои родители с детьми — десять лет жили в одной комнате. Отца моего еще дед Федор научил кузнечному делу, и он снял у местного дьяка сарайчик под кузню в вишневом садике на краю станицы. Еще когда отец был совсем молодым, какой-то дурак рубанул его шашкой по лицу — повредил глаз, разрубил нос, и еще у него парализовало одну ногу. Поэтому на войну отца не забирали — ни белым, ни красным, никаким. Один глаз у отца видел, руки работали, так что он всю жизнь был кузнецом, причем единственным на всю казачью округу, и работы у него было много. За десять лет насобирали денег на хату. Это была бывшая пивная — кухня и комната. А уж потом мы пристроили еще комнату, там же сделали кузню, входной погреб. У всех казаков погреб был в виде ямы, а мы сделали настоящий, во весь двор, со входом и ступенями.

Удивительно — несмотря на то что мы были приезжие в этой станице, земли нам дали порядочно. Дали огород на хуторе, в другом месте, у железнодорожного моста, дали землю под кукурузу и подсолнухи. Около дома еще был огород — там картошку сажали, помидоры. Когда в 1930-е годы наступил голод, наша семья его практически не заметила. Кроме огородов нас кормила железная дорога Москва — Донбасс. Тогда строилась ветка до Донецка, прямо на шахты, и шла эта дорога по краю нашей станицы, через железнодорожный мост, который тогда тоже строили, и по отлогу Донецкого кряжа. Рабочих наехало с Урала, со Средней Азии, даже с Камчатки. И вот рабочим давали два раза в день горячую пищу в столовой и хлебную карточку. У станичников были коровы и огороды, а у рабочих — карточки. Моя мать делала в печи ряженку и обменивала на хлеб. Для рабочих открыли магазин, и я очень хорошо помню, как туда завезли сыр с плесенью: комиссия итээровская (ИТР — инженерно-технический работник. — БГ) его забраковала, и тогда этот сыр попал в магазин станичный. Мать набрала много-много голов этого сыра. Так чудно — во время голода ели сыр с плесенью.

В 1931 году колхозную кузню, где к тому времени работал отец, закрыли, и он выполнял заказы для колхоза в своей кузне, а я помогал делать болты и гайки — нарезал резьбу. К нам тогда расквартировали итээровца с женой. Он размечал будущую железнодорожную линию. Ему я помогал носить вешки, это считалась полевая работа, за которую полагалась карточка — 800 грамм хлеба. В это время приехали еще рабочие — строить железнодорожный мост, и в станице построили баню, но топить углем никто не умел. А отец же был кузнец, и вот он пошел топить эту баню, за что ему давали карточку на килограмм хлеба. Господи! Он килограмм получал, и я — восемьсот! А вокруг нищие шли и шли с других областей.

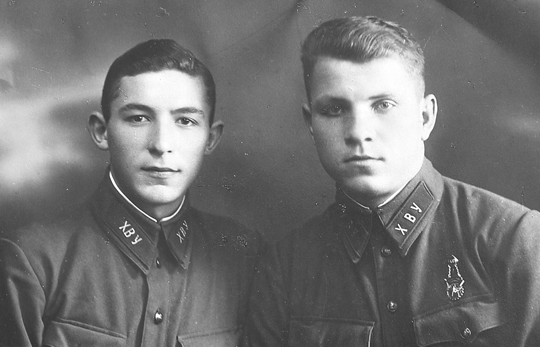

С Петей Пискуновым (справа) в Харькове

Из того времени я еще запомнил, что все сало тогда было без шкуры. Каждый поросенок был на учете в сельсовете, и мы обязаны были сдавать шкуру туда. Это было очень строго, вплоть до суда. Жалко, конечно, было, но что поделаешь.

Когда стали раскулачивать, нас не тронули. В комиссии по раскулачиванию были казаки, их интересовали лошади, сбруя, быки, волы — ничего этого у нас не было. К тому же отец был единственный кузнец на всю округу, так что нас оставили. А кругом очень многих людей раскулачивали. Сначала грузили в вагоны, а потом, когда вагоны кончились, людей вместе с детьми, стариками, какими-то узлами посадили на подводы и вывезли километров за 15 на известняковую балку. Земли там не было, вообще ничего не было, кроме гор этого известняка. И вот они там выдолбили норы в известняке и как-то там жили какое-то время, пока все не умерли.

В 1936 году я закончил девятилетку и поехал поступать в Харьковское военное училище по комсомольскому набору. Там был огромный конкурс — 27 человек на место. Но даже тех, кто прошел, потом отчисляли пачками, в основном за какие-то родственные связи с арестованными. В 1937-м отчислили моего друга Петю Пискунова. Тогда везде висели плакаты, на которых было написано что-то про ежовые рукавицы и врагов народа, и нарисованы колючие варежки. На собраниях мы радовались и хлопали при упоминании имени Ежова. Потом забрали начальника нашего кавалеристского отделения. И потом еще многих учеников и учителей. Преподаватели все ходили притихшие и смурные. Но это я только теперь понимаю.

В училище жилось очень трудно. Мы вставали на час раньше остальных, в пять утра: нужно было почистить лошадь, вычесать гриву, хвост, покормить. Отделение выбрал сам — я из казачьей станицы и с самого детства был знаком со всем этим делом.

Как нас любили гражданские — это невозможно представить. Когда мы уезжали из Харькова, с зимних квартир, весь город выходил на улицу с цветами провожать нас в летние лагеря.

Меня отправили служить в Джаркент — это в Казахстане, у границы с Китаем. Там были кавалеристские заставы. Я был командиром пулеметного взвода. После года службы мне полагался длинный отпуск — целых два месяца. Когда я приехал, директор школы устроил вечер для выпускников. Я, конечно, туда пошел — и там же была Вера Полковникова, моя будущая жена. Мы дружили со школы — она училась на год младше. Когда мы поженились, над ней все шутили, что она проиграла в звании, потому что взяла мою фамилию — была Полковникова, а стала Майоренко. Она тогда на этот вечер принесла вареники с терном, специально для меня. Почему-то она думала, что я их люблю, а я любил с вишней — вареники с терном кислые. Вера была очень разочарована.

Вера Майоренко (Полковникова), учительница младших классов

Мои сверстники все в 1940 году призывались в армии — провожали тогда пышнее и веселее, чем свадьбы гуляли. И весь отпуск мы каждый вечер ходили на проводы. Сам я из Казахстана приехал в дорогом черном костюме, отцу привез костюм, ящик папирос, матери и сестре привез модельные туфли — все это было в военторге в Джаркенте и стоило гораздо дешевле.

А Вера сиротой была, жила с бабушкой и младшей сестрой на хуторе Ольховая. И я ее туда провожал. У них была малюсенькая избушка, сплетена из лозы и обмазана глиной. И вот когда я уходил, бабушка всегда говорила Вере: может, он и лейтенант, конечно, но рушник упер. Рушник — это полотенце, она его, видимо, потеряла, но считала, что это я украл. Веру это очень смешило.

Я знал, что война будет. Еще весной 1941-го к нам в часть в Джаркенте приехал лектор читать политинформацию. Он прямо сказал, что война начнется скоро и что войска с Дальнего Востока направляются на запад. В «Правде» это опровергали. Когда война началась, нас собрали в клубе и объявили об этом. Прямо там же мы с моим другом Борисом Фехтманом подали рапорты, чтобы нас пустили на фронт, но нас бы и без всяких рапортов туда отправили. Погрузили в машины, привезли в Алма-Ату, разгрузили по эшелонам и отправили в Москву. Ехал поезд очень быстро, а когда останавливался, то мы начинали нервничать, думали, что война без нас закончится. Мы все были в приподнятом настроении, были рады, что наконец-то разгромим Германию. Из Москвы мы приехали под Владимир, там сформировали части, наша — 250-я стрелковая дивизия Красной армии. Полк был у меня 918-й, уже не кавалеристский.

Меня назначили командиром пулеметной роты, но пулеметов

у нас не было ни одного

На фронт мы отправились почти безоружными. Меня назначили командиром пулеметной роты, но пулемета у нас не было ни одного. В минометной роте были минометы, но не было мин. У кого-то были винтовки, у меня был пистолет, который я привез с собой еще из пограничной части. Формировались быстро, приехали во Ржев и оттуда пошли пешком по дороге к линии фронта. Про оружие нам говорили: все там получите. А где это «там», мы не понимали.

Линию фронта мы так и не нашли. Встречаем артиллеристов, танкистов, спрашиваем, где фронт. А они говорят — какой фронт? Вы и есть фронт. Когда мы шли пешком от Ржева, я узнал, как можно спать на ходу. Идешь и спишь, пока на такого же не наткнешься. Над головой гудели самолеты немецкие, но нас не бомбили. Переночевали ночь в кюветах и на следующий день подошли к деревне Демехи. Наша передовая застава встретилась с немецкими частями, и завязалась перестрелка. Мы заняли деревню и стали окапываться. Ни одного немца я в глаза пока не видел. Нам привезли бутылки с горючей смесью — ни пулеметов, ни гранат, ни патронов, только бутылки. И вот немцы нас поливают с минометов. Маленькими минами из ротных минометов. Так мы поняли, что больших частей тут нет. Встретили артиллеристов, которые отступали, они остановились и приготовились вести огонь. Мы у них опять спрашиваем — сколько до фронта. Они говорят — да вот вам и фронт.

Так мы перестреливаемся, но в контакт не вступаем — ни немцы не идут вперед, ни мы не идем. В какой-то момент у нас появились два танка — тяжелый и легкий. Они пошли было вперед, но скоро вернулись — тяжелый буксирует легкий, а на нем танкист убитый без черепа лежит. Позиция у нас плохая, впереди ничего не видно. А на окраине деревни на высоком фундаменте стоит дом. И я говорю капитану: я поднимусь и через окно посмотрю, откуда они нас поливают. Взял ординарца, подошел к дому, открыл дверь, а оттуда немец пулеметной очередью врезал, прыгнул в окно и бежать, я вслед стреляю из пистолета, но куда там. Ординарца моего в ногу ранило, а меня в грудь, рядом с сердцем. Положили меня в тягач — и в дивизионный медпункт под город Белый. Прооперировали, наложили швы, свалили в огромную палатку на солому вместе с другими ранеными. И тут началась бомбежка. Какой-то врач говорит: кто может сам двигаться, прыгайте в машину. Я заскочил, и тут весь лагерь и разбомбили.

С сослуживцем Борей Фехтманом (справа) в Джаркенте, где накануне купили обновки в военторге

В этой бомбежке остались мои документы, обмундирование, пистолет — все. Из медпункта нас привезли на станцию Оленино, чтобы грузить в эшелоны, но перед этим нужно было перевязку сделать. Меня разбинтовали и говорят: что это у вас? Швы? Они что там, не знают, что в полевых условиях нельзя швы накладывать? И тут же по живому с меня эти швы сдернули, забинтовали и с эшелоном отправили в госпиталь для выздоравливающих. Оттуда я послал два письма: одно домой, а другое — директору своей школы. Потом оказалось, что я очень правильно сделал. Дело в том, что в этом медицинском полевом лагере погибло очень много людей. Там же нашли мои документы и вещи, решили, что и я погиб, и отправили домой родителям похоронку. И вот наш директор школы получил мое письмо — до родителей не дошло, потерялось — и пошел к нам домой. Приходит, а родители сидят за столом — на столе моя фотография, рюмка водки с черным хлебом и иконка стоит. Директор тогда матери сказал — значит, я долго жить буду.

В Кондрово, куда нас привезли в госпиталь, мы тогда были первыми ранеными. Это еще только лето было, никто раненых не видел. Так на станции накрыли столы — мед, грузди в сметане, пироги. Я тогда первый раз увидел настоящие грибы, у нас в станице только опенки росли.

Когда я поправился, нас привезли в Москву, и вот тут, в Богородском, недалеко от того места, где я теперь живу, в казармах стали формировать часть — 262-й полк НКВД. Там были солдаты и офицеры внутренних войск и пограничники. Полк отправили в Ногинск, но прежде привозили на парад 7 ноября: посадили в машины, провезли перед трибунами, там мы слушали знаменитое выступление Сталина.

Мы ловили всех подозрительных и сразу передавали в органы смерш. а там уже не знаю, что с ними было

И вот почти до конца войны я служил в 6-й дивизии НКВД. Мы думали, что наш полк и другие похожие полки формировал Берия, так говорили тогда. Наша задача была охранять тыл действующей армии от предателей, дезертиров, шпионов, диверсантов, изменников и прочих. Мы должны были контролировать, задерживать, выявлять и вести борьбу. Должны были дать армии возможность заниматься только своими боевыми действиями — так я понимал эту работу. В нашу задачу не входило разбираться, кто дезертир, а кто нет, кто шпион, а кто не шпион. Мы только ловили всех подозрительных и сразу передавали в органы «Смерш». А там уже не знаю, что с ними было. Действительно ли эти люди были шпионами — не знаю. Всякое могло быть.

Мы выставляли на дорогах посты, заслоны, наряды: задерживали одиночек или тех, кто шел вдвоем, выясняли, почему не в части. Проверяли военнослужащих. Больше всего попадалось работников тыла — завскладами, например. Он должен быть в части, а он на квартире, почему так? Иногда оказывалось, что он просто у женщины ночью был — ну, отпускали тогда.

Когда мы стали наступать, наша задача немного изменилась: мы должны были приходить в населенные пункты через четыре часа после их освобождения. Часто задерживали старост, помощников старост, которые не успели с немцами сбежать. Конечно, это была затея Берии. А может, так и должно было быть. Но лучше пограничников никто не мог эту задачу выполнить — это я точно знаю.

Оборону Москвы я помню прекрасно, хотя роль у нашего полка была скромная. Была паника, и из Москвы бежали кто как мог. Руководители некоторых предприятий грузили свое барахлишко в легковушки и удирали из города. Нас выставили на шоссе Энтузиастов и дали приказ: из Москвы без пропусков никого не выпускать. Машины сразу отправляли в кювет, а людей разворачивали. Мы должны были обеспечить беспрепятственное продвижение войск в Москву: танки, войска, все шло на оборону. Пришлось нам это выполнять. Незавидная работа, наград за нее не давали, но кто-то же должен был и это делать.

День Победы застал меня на западе Украины, уже в пограничных частях. В 1944 году было сформировано несколько пограничных округов, наша часть была срочно направлена в Западную Украину. Там мы устанавливали границу, выставляли заставы. Как-то я проснулся от того, что палили в воздух. Оказалось, победа.

Когда война закончилась, я решил остаться военным — продолжал служить в пограничных войсках, ничего другого мне никто не предлагал. С Верой мы переписывались всю войну, признались друг другу в любви. Когда терялась связь, нам всегда помогал кто-нибудь ее восстановить. Друзья детства встречали Веру или меня и передавали новый адрес — и такое было много раз. В 1945-м отпусков не было, и мы с ней договорились, что она приедет в Закарпатье. Закарпатская Украина раньше была чешской, а в это время как раз присоединилась к Украинской ССР. Я послал документы, чтобы в пограничную зону пропустили мою жену, хотя женой она еще тогда не была.

меня взяли в разведку — это разывалась «работа с закордонной агентурой»

Вера демобилизовалась (она служила в медсанбате) и осенью приехала — уже были яблоки, виноград. В Закарпатье, в шахтерском поселке Солотвино, где я тогда служил, власти никакой еще не было. С юга мы охраняли границу с Румынией, а с запада — с Чехословакией. 1946 год, везде было плохо с продуктами, а в Закарпатье всего было полно — немцы прошли и не ограбили ничего, люди как жили, так и жили. Мясо было, что хочешь. В том же году родилась наша девочка. Наша Виточка. В брак мы вступили, когда Вера уже была в положении. Папа умер за три года до этого, а мама была живая, и я даже брал ее в Закарпатье, но она не захотела там жить и уехала.

На границе меня взяли в разведку — это называлась «работа с закордонной агентурой». Я должен был вербовать и встречаться с агентами, которые находились за границей. Сначала мы занимались тем, что восстанавливали связи с агентами, которые работали еще до войны. Мы их разыскивали и опять предлагали сотрудничать. Первый агент, которого я нашел, мне сказал: «Как же так! Я же лично рассказывал вашим офицерам, что немцы уже орудия устанавливают, что война будет на днях!»

Потом устанавливали связи с Румынией: граница была еще не очень строгая — я туда и обратно ездил совершенно спокойно. Когда мы агентуру приобрели, наша задача изменилась: нам нужно было встречать агентов и получать от них информацию. Ничего такого, как в кино — поддельного паспорта, встреч в кафе, — у нас не было. Просто ночью я их ждал на границе, помогал им перейти, приводил в штаб, они мне все рассказывали, я давал задание и выводил их обратно. А иногда курьера посылал.

Когда в Румынии установилась социалистическая республика, то потерялся всякий смысл там вербовать. Мы остались не у дел. Но потом такая работа стала необходима на границе с капиталистическими странами — Норвегией и Финляндией, например. И в 1949 году мы с Верой переехали в Карелию. Сначала в маленький городок Сортавалу — там был первый пограничный отряд. Там в 1950 году у нас родился Сережа. Но меня очень быстро забрали в отдел в Петрозаводск. Начальство видело, какие я посылаю отчеты о встречах с агентурой, что написано все грамотно, четко. Но квартиры в Петрозаводске мы еще не имели, так что я переехал, а Вера с детьми осталась в Сортавале, куда я очень часто приезжал в командировки, а по сути — домой.

Вера работала учительницей, и чтобы кто-то сидел дома с детьми, пока она в школе, мы взяли такую дуру, двоюродную сестру Веры из станицы, нам помогать. Наш друг был председатель совхоза, я договорился, чтобы ее отпустили. Она, сволочь, была очень неравнодушна к мужикам. Залялякалась с одним, а девочка, Виточка, попала под машину. Выбежала за мячом прямо под грузовик. Мы заболели сразу. Вера — туберкулезом, у меня открылась язва желудка, и очень долго и тяжело потом болели.

Очень скоро нам дали комнату в Петрозаводске, и я забрал Веру с Сережей. После смерти Виточки мы очень хотели, чтобы у нас родилась дочка, и в 1953-м появилась Леся. Она любила шить одежду на кукол и мечтала о такой куколке, чтобы у нее и ножки, и ручки крутились. И вот я этих пупсиков привозил ей из Финляндии, Москвы, Ленинграда, изо всех командировок, но никак не мог ей угодить — потому что у них или ножки крутились, или ручки, но никогда и то и другое.

С дочкой Лесей, 1955 год

В командировках нас всегда принимали как королей. Только птичьего молока не было. Помню, прилетаем в Ставрополь, оттуда на машинах в рыбное хозяйство — это мы финнам показывали, — там нас встречали, кормили, возили. Когда ехали, там кукурузные поля такие, что глаз не может окинуть. А только сядем за стол, подают икру и семгу. И я спросил у завделопроизводством, который все организовывал: это везде здесь семга водится? А он говорит: «Вот видишь — официантка с Москвы? Так семга с икрой тоже с Москвы».

В 1970 году мы с Верой поехали в отпуск к ее двоюродной сестре на Украину, в места, где мы оба родились, и там нам очень понравился один хутор. Мы вернулись в Петрозаводск, я написал рапорт и вышел на пенсию — мне уже можно было. Продали дачу, заняли тысячу рублей и купили маленький домик с печкой на хуторе. То есть через тридцать лет вернулись домой. Там мы все построили заново — гараж, кухню, провели воду, посадили огромный огород. Все делали сами. Потом стали появляться внуки, которых мы брали на лето, всего трое — Сережа, Верочка и Анна.

Вот муж моей внучки Верочки часто вспоминает, как в Москве в 1990-е было плохо с продуктами. А у нас было все — овощи, фрукты, ягоды, я охотился, ловил рыбу, сажал подсолнухи и сам делал масло, даже арбузы выращивал, держал коз и свиней. Хватало и нам, и детям, и чтобы на рынке торговать. В 1990-е, когда деньги обесценились, у меня на книжке было 30 тысяч рублей.

В 1991-м жена Вера умерла. Дети забрали меня к себе, и вот уже 20 лет я живу в Москве. У меня пятеро правнуков, было несколько инфарктов. А в прошлом году я упал в двухметровый подпол и сломал коленную чашечку. Оперировать с моим сердцем нельзя, и врачи сказали, что навряд ли колено заживет. Но этой весной я уже посадил огурцы на даче. Хожу сам, хоть и с палочкой. Не то чтобы я очень люблю огурцы или не могу их купить, просто это интересно — видеть, как они растут».