«Последний раз я сделала мостик в 88 лет»

Специалист по Древнему Риму, преподаватель истфака МГУ Ия Маяк — о танце Айседоры Дункан, золотой молодежи 1930-х, домашних вечеринках, румбе под патефон и о том, как сделать мостик в 88 лет

«Я родилась 27 сентября 1922 года в первом небоскребе Москвы — в доме Нирнзее в Гнездниковском переулке. Мама поселилась там еще до революции, а я совсем не помню пребывания в этом доме, потому что после моего рождения родители съехались с маминым братом, который тогда жил в Новопресненском переулке, между Большими и Малыми Грузинами. Но я помню, как мама водила меня в дом Нирнзее в солярий — он находился на крыше, и все окрестные мамы и няни собирались там с детьми.

Выросла я уже в Новопресненском переулке, который примыкает к зоопарку. Помню, что маленькой, если долго не засыпала, слышала рычание льва, крики птиц. Одна половина особняка была занята нашей семьей и семьей дяди, а на второй половине жил приятель моего дяди, крупный инженер Александр Иванович Ширский, впоследствии репрессированный.

Мой дед со стороны мамы, Владимир Гаврилович Боголюбов, был священником, но не попиком семинарским: и он, и его отец окончили Петербургскую духовную академию, были очень образованными людьми, знали древние языки. Он почти никогда не работал священником, так как в юности ослеп и, обладая феноменальной памятью, начал преподавать Закон Божий в гимназии. Мама, Вера Боголюбова, окончила Московскую консерваторию, у нее был абсолютный слух. Мой отец, Леонид Устинович Серавкин, родился в Воронеже, окончил юридический факультет МГУ, одновременно обучался пению в Студии Станиславского и Немировича-Данченко. У него был баритон, но, как говорила моя бабушка по маминой линии, он был недостаточно музыкальным.

Мама, окончив Консерваторию по классу фортепиано, должна была перейти в аспирантуру на концертное исполнение. Но ее увлекла танцем одна из последовательниц Айседоры Дункан — Франческа Беата. Мама у меня была из священнической семьи, хотя и в высшей степени рациональной, без предрассудков, но танцевать у нас все равно считалось не слишком приемлемым. Тем не менее мама начала танцевать, взяв фамилию Майя. Папа тоже взял псевдоним, так как пошел в театральную жизнь за мамой — начал заниматься административно-театральной работой. Мама — Майя, а папа — Маяк. Так у меня появился наследственный псевдоним.

Вера Майя, начало 1930-х годов. Фотограф — Свищев-Паола, популярный советский фотохудожник

У нас с моим двоюродным братом нянями были двоюродные сестры из одной деревни Смоленской области. Мою звали Домна, но я почему-то звала ее Манявой. Я, наверное, не могла произнести «Домняша». Она меня совершенно обожала, таскала все время на себе. В один из походов на рынок я упросила ее купить мне яблоко — в результате заболела брюшным тифом. Одновременно у меня было воспаление легких, поэтому я больше месяца пролежала без сознания. Няни обе жили с нами, и однажды случился страшный эпизод. В обед моя Манява куда-то постоянно убегала, потом возвращалась. Оказалось, она бегала лечиться от сифилиса. Няня происходила из деревни сифилитиков — были такие целые деревни в Подмосковье и не только. Мы сначала испугались, но выяснилось, что в ее стадии нельзя никого заразить. Когда я выросла, она устроилась работать няней в школу для отсталых детей. Но все равно при каждом удобном случае сбегала ко мне, чтобы только дотронуться до меня, поцеловать локоток, плечо.

В детстве я часто ходила во МХАТ, на концерты мамы, в Планетарий. Первый директор Планетария был большим маминым поклонником, часто у нас бывал и даже дочь свою назвал Майей. Мы, конечно, ходили в зоопарк. С детства я очень любила Скрябина, Грига, Бородина; не сразу, но потом прониклась Мусоргским, любила оперу «Пиковая дама».

Еще до школы меня отдали в немецкую группу — таких частных детских групп в Москве тогда было очень много: какие-нибудь дамы, получившие хорошее домашнее образование, благовоспитанные институтки, их собирали. У нас в группе была изумительная учительница — дворянка Фаина Петровна Калугина. Еще ее сын учил меня игре на фортепиано, но я его невзлюбила, поэтому бросила занятия. В группу нас приводили утром и забирали вечером, поэтому в школу я поступила с уже довольно неплохим немецким.

Родители мои были совсем нерелигиозными, а бабушка водила меня в Георгиевскую церковь в Грузинах. Я, конечно, негодовала, потому что рано приходилось из-за этого вставать. Мне нравились лишь вкусненькие просфорки, которые там давали. Рядом до войны находилась наша школа. У нас было невероятное количество кружков. Есть такое стихотворение Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота, за кружок по рисованью тоже все голосовали» — это про меня. Я была в историческом, математическом, географическом, драматическом кружках, ходила в гимнастическую секцию. По воскресеньям мы регулярно ходили в Музей изящных искусств, Третьяковку, Исторический музей, в старших классах вечером ходили в дансинг — танцевальный зал с оркестром. Там продавалась газированная вода с разными сиропами, мы любили такие светские выходы. Часто собирались у нас. Мама садилась за рояль, играла фокстрот, румбу или танго, купила патефон с разными пластинками, преимущественно немецкими. До сих пор помню песню «In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei, bei Kuchen und Tee». Мы устраивали вечерние танцевальные встречи, играли в загадки, у нас появлялись поэты, певцы, играли на мандолине. Наш дом был с садом, в котором мы и танцевали, и пели.

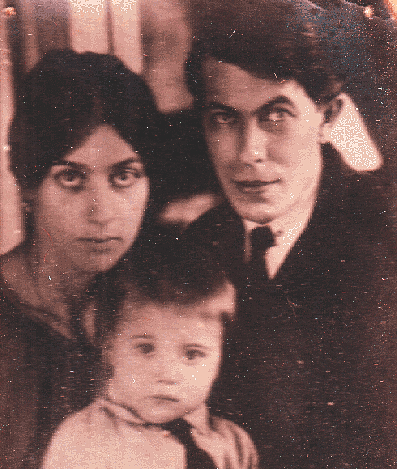

Гавриил Боголюбов, брат Веры Майи, его жена Елена и сын Николай, который погиб в начале войны в 19 лет

Москва в 1920-е годы была совсем другой. Грузины были застроены большими домами, но чем дальше от центра, тем чаще встречались сады, огороды, промзоны. Детей не пускали на рынки, потому что там были цыгане. У моей бабушки была двоюродная сестра, жила она не в Москве, а в Иваново. И еще будучи маленькой, как-то отбилась от родственников на рынке. Цыганка ее схватила и спрятала под юбки. Шел какой-то мужчина, увидел, что цыганка под юбкой тащит что-то непонятное, и спросил: «Что это у тебя?» Цыганка ответила: «Это гусь». «А почему гусь в ботиночках-то?» Бабушку освободили, и она нас потом на этой истории учила: к цыганам не подходить. Я их очень боялась.

Когда мы были в 9-м классе, два этажа нашей школы заняла Вторая артиллерийская спецшкола — у нас были разные звонки, чтобы мы не пересекались. Там учились Василий Сталин, Степа Микоян, я его хорошо знала, Артем Сергеев (приемный сын Иосифа Сталина. — БГ). Мы виделись, только когда две школы объединялись на концерты и танцы. Васька Сталин облюбовал тогда самую оторву — Любку Борисюк, наглую уличную девицу. Меня к ним совершенно не тянуло, у нас была своя компания и свои мальчики. Как-то организовали комсомольское собрание по поводу того, что в артиллерийской спецшколе обнаружилась золотая молодежь. Они там пьянствовали, и некоторые наши девочки из 10‑го класса общались с ними. Внешне эти мальчики, безусловно, отличались: они были одеты под заграничных, имели зарубежные пластинки и чувствовали себя господами положения.

В 9-м классе у меня появился приятель — Геня Минкович. Его семья приехала из местечка еще до войны. Сестра его Бася была невероятной красавицей, училась плохо, но я ее очень любила за красоту и доброту. С Геней у нас была любовь, встречались мы с ним каждый субботний вечер. Он не учился, а работал парикмахером на Тверской, но родители мне не запрещали с ним встречаться.

Закончив преподавать в Техникуме имени Луначарского, будущем ГИТИСе, мама образовала ансамбль, который выступал в Москве и гастролировал по всему Союзу. Мамина студия была очень известной среди многочисленных танцевальных коллективов 1920-х годов. Ее ученики часто к нам приходили, а некоторые, очень бедные, даже иногда жили у нас. В Москве тогда были в ходу концерты или спектакли танцев: допустим, первое отделение — ансамбли Дункан и Веры Майи, второе отделение — артисты Большого театра и труппы Викторины Кригер. У мамы была ученица Тамара Ханум, армянка из Узбекистана. И как раз она привнесла восточные элементы в московскую танцевальную жизнь того времени. Выступали много где — в Камерном театре, Колонном зале Дома союзов, Большом зале Консерватории, Зеленом театре парка Горького.

Цветаева не любила акробатику, делала замечания, когда я одну ногу ставила на один стул, а вторую — на другой и провисала

Теория танца, шедшая от Дункан, не признавала методики классического балета, в котором все идет через определенные позиции. Мама очень много внесла акробатики, высоких верховых поддержек. Это было все невероятно виртуозно. Идея заключалась в свободном полете, развитии всех возможностей человека в танце. Эта идея мне очень близка, но это не значит, что я не люблю классический балет. Я люблю все связанное с художественным движением под музыку. Мама во многом спорила с Большим театром, но она придерживалась позиции многообразия направлений. И ни в коем случае не впадала в псевдонародность, которая сродни вульгарности. Хамство может проявляться и в танце.

Я была очень гибкой, абсолютный каучук. Еще до войны я занималась в классе Валерии Цветаевой в Подсосенском переулке. Она была дочерью Ивана Цветаева от первого брака, а Марина — от второго. У нее был очень интересный интеллигентный муж, который заведовал кафедрой латинского языка в Институте иностранных языков (с 1964 года — имени Мориса Тореза. — БГ). Уже после войны одно время я там преподавала латынь. Но Цветаева, в отличие от моей мамы, не любила акробатику. Она мне даже делала замечания, когда я одну ногу ставила на один стул, а вторую — на другой и провисала: «Зачем тебе такая гибкость?» У меня был сольный номер на гибкость с гирляндой цветов, потом я участвовала в очень тяжелом мамином танце «Паук, танец рук». Я обожала танцевать. Последний раз я сделала мостик в 88 лет.

Верховая поддержка, студия хореографа Веры Майи, середина 1920-х годов

У многих ребят в школе репрессировали отцов, причем очень крупных ученых. Никто из нас ни разу им об этом не напомнил, хотя все знали. Учителя к ним относились очень хорошо. У нас был изумительный преподаватель литературы, Александр Померанцев, и он в 1938 году не вышел на работу. Мы нашли его и написали в ссылку. Он нам ответил: «Не пишите мне, я вам не отвечу».

Родители мне запретили говорить о моем дедушке, который был священником. Но мы были искренне влюблены в Сталина, считали, что мы счастливые дети, живем в счастливое время. Я никогда не была влюблена в Ленина, это для нас было плюсквамперфект, а вот Сталин — наша слава боевая, и все, что с ним было связано, было прекрасным. Я потом только узнала, что родители не разделяли эту точку зрения. Родители боялись разрушить мой внутренний мир, боялись, что такая рефлексия причинит мне неудобства. Мы были уверены, что Сталин ничего не знает, а арестовывали негодяи. Родители нас не разуверяли, и думаю, что они делали правильно.

Началась война. Мы сидели с мамой в бомбоубежище. Где-то неподалеку разорвалась бомба, и все друг друга начали успокаивать: «Не переживайте, это не наш дом, это небольшой особняк поблизости». А мама мне сказала: «Этот особняк и есть наш дом». Нас не выпускали до утра, и мы беспокоились за отца и дядю Ганю, которые остались дома. Они не пострадали, но бомба действительно угодила непосредственно в крышу нашего дома. У нас все погибло, кроме рояля. На нем стояла какая-то мамина безделушка и флакон духов. Вот они почему-то остались. Мамина колоссальная нотная библиотека запорошила Большие и Малые Грузины. Носить нам было совершенно нечего, потому что все было иссечено осколками, и всю войну я проходила в том, что мне давали.

Эвакуация для меня была облегченная — у родственников во Владимире. Там организовали специальные магазины для эвакуированных, в которых выдавали чулки, нитки, кастрюли — две у меня до сих пор сохранились. Мама устроилась музыкальным руководителем областного театра, я там же танцевала. Нас посылали в госпитали обслуживать раненых — я танцевала, играла скетчи, к примеру, были инсценировки чеховских и гоголевских рассказов.

Самым модным гуманитарным заведением считался ИФЛИ, и я по глупости туда поступила

Первый раз я вышла замуж в конце 1943 года, когда мы были еще в эвакуации. Александр Николаевич Хренов был очень красивым и талантливым артистом во Владимире. Он кончал Ивановское театральное училище еще до войны. Но все-таки я с ним разошлась через три года, потому что он пил. Он мне обещал бросить, а я была дурой и во все верила.

Мы вернулись из эвакуации в 1943 году, Государственный комитет обороны тогда работал очень четко, и все разбомбленные получили жилье. Нам досталась комната в коммуналке в роскошном доме 1912 года постройки, с высочайшими потолками.

Самым модным гуманитарным заведением считался ИФЛИ, и я по глупости туда поступила еще до войны. В ИФЛИ была та же программа, что и в Московском университете, те же преподаватели, но считалось, что там воспитывалась особая элита. Искусствоведов после революции в Университете не стало, вернули их позже, так же как и специалистов по классическим языкам (латинский, древнегреческий), а в ИФЛИ они были. Когда я вернулась из эвакуации, ИФЛИ уже слили с истфаком МГУ. Я попала сразу в кабинет с кариатидами — кабинет истории Древнего мира. Его создала лаборант Тамара Михайловна Шапунова, ученица антиковеда Владимира Сергеевича Сергеева, сына Станиславского. Она всю жизнь была в него влюблена, не вышла замуж и служила ему верой и правдой, была его оруженосцем. Она прекрасно знала древние языки, немецкий, французский, английский и итальянский, в кабинет на собственных руках со всевозможных книжных развалов приносила книги по древней истории.

Еще шла война, и на занятиях мы все сидели в зимних шубах. Нас на кафедре осталось четыре девчонки, и мы ходили есть по моим талонам: у меня был дополнительный паек как у отличницы и молодой матери. Когда мои талоны кончались, то нас выручала Валя Иванова, у которой отец был милиционером, а мама работницей. Словом, у них были рабочие карточки, не такие, как у служащих. Валька приносила черный хлеб, смоченный в морсе и поджаренный на подсолнечном масле. На старших курсах мы часто собирались дома у Зенты Заметан. Ее отец был профессором и даже, по-моему, рижским членкором. Зента была первой девочкой, появившейся в норковой шубке.

Ия Маяк, конец 1960-х годов

У меня была близкая подруга Фрума, я ее очень любила. Она плохо знала латынь, а училась на Средних веках, и я переводила ей все картулярии и капитулярии. Я часто ходила к ней домой, это было ужасно любопытно. Там я впервые встретила сваху. К ним домой регулярно ходила совершенно косая, ужасно некрасивая и толстая женщина — профессиональная сваха, прикрепленная к Хоральной синагоге. Фрумка не верила в Бога, но в синагогу ходили мальчики, и с помощью свахи Фрумка вышла замуж за Соломона. Мы его звали Солькой.

Мы очень переживали борьбу с космополитизмом и буржуазным объективизмом. На нашей маленькой кафедре это прошло тихо: мы решили пожертвовать академиком Виппером. Он только что вернулся в Советскую Россию из Риги, куда уехал после революции. Во-первых, с ним ничего не было бы, а во-вторых, он никогда бы не узнал, потому что не читал газет. Объявили, что академик Виппер у нас задет космополитизмом, — никто, конечно, на это не отреагировал: все понимали, это нужно только, чтобы откупиться.

Помню свою одноклассницу Нюсю Рудинскую — очень умную девочку, но она была почти что карлицей, у нее один глаз на нас, другой в Арзамас. Но в конечном счете она удачно вышла замуж, и муж у нее носил громкую фамилию Вовси. Когда шло «дело врачей», среди главных арестованных оказался Вовси. Помню, в подмосковных поездах уже после смерти Сталина пели: «Дорогой товарищ Вовси, за тебя я рад: оказалось, что ты вовсе был не виноват! Дорогой товарищ Коган, кандидат наук, тебя били из-за суки Лидки Тимашук». Лидка Тимашук была врачихой, которая якобы их разоблачила, а потом исчезла.

Когда узнали о смерти Сталина, все испугались. Все жили одним страхом — главное, чтобы не было войны. Сталин даже у тех, кто потерпел, ассоциировался с концом войны. Мы были воспитаны в представлении о его гениальности. После работы мы с подругами пошли посмотреть на похороны, но нас все время выталкивала толпа, была жуткая давка. Когда уже начало светать, я сказала, что не могу больше, и мы поехали домой. Мы решили поспать и вернуться, но потом мама меня не пустила. Родители вообще к Сталину относились иначе, а тут еще и узнали, что на его проводах были жертвы и что конная милиция ходила по людям.

Античностью я увлеклась еще в детстве. У мамы была книга «История танца» с потрясающими иллюстрациями, там я увидела античные фрески, которые меня поразили. Диплом я писала по теме «Социальная политика императора Адриана». Императоры после Траяна пошли все филэллины — любители древнегреческой классической культуры и языка. Моя последняя книга относится к Авлу Геллию, который жил при Адриане и впитал в себя соки греческой культуры. Кандидатскую я написала по золотому веку Римской республики (историческая эпоха Древнего Рима, 509–27 годы до нашей эры. — БГ) — «Взаимоотношения Рима и италийских союзнических общин в III–II веках до нашей эры (до гракханского движения)». Защищалась уже после смерти своего научного руководителя — мы никогда не укладывались в срок, и Николай Александрович Машкин нас не торопил, говорил: «По нашей специальности в три года нельзя уложиться. Это по истории партии можно». Несколько лет я работала в Академической библиотеке в отделе книгообмена и переписывалась с Францией, Италией, Бельгией и Грецией.

Ия Маяк читает доклад на Сергиевских чтениях на истфаке МГУ, 2005 год

В 1958 году я второй раз вышла замуж — за Ростислава Яковлевича Зверева. Он сначала занимал должность зама по науке в Исторической библиотеке, потом перешел работать в библиотеку Института марксизма при ЦК. Это сказалось на уровне жизни — там все получали путевки в хорошие санатории без боя. Первый раз в Италии я оказалась по туристической путевке с мужем в 1964 году. Мы посетили Рим, Неаполь, Болонью, Милан, Верону. Я была абсолютно счастлива, даже не обращала внимания на бытовые особенности, все ахали и охали, а я не замечала ничего. Когда я первый раз попала в Помпеи, у меня было ощущение, что вот я сейчас иду, заверну на другую улицу — и встречу Публия или Луция.

Я очень люблю Римскую республику — ее олицетворяет трудящийся и воин на защите своей земли. Это были, как правило, очень нравственные люди, сильные духом, немелочные, трудолюбивые. В своем патриотизме римляне доходили до геркулесовых столбов.

В Москве много римского — строение города, например. Рим — это синойкизм (объединение. — БГ) деревень, Москва тоже. Оба города строились кольцами, оба — на холмах. Римляне общительные, везде себя чувствуют легко и ведут себя просто. Настоящие москвичи совсем не задаваки, они очень хлебосольные, малочиновные. Москва — город просвещенного купечества, такое явление было еще только в Италии. Москва — очень театральный город, этот город дышит искусством, всегда все новое начинается здесь.

В 1980-е годы я читала по-немецки курс в Германии по началу раннего Рима и по общей истории Рима. В 2000 и 2005 годах читала лекции по-итальянски на факультете римского права в Университете Сассари в Сардинии. Студенты слушали с большим интересом, приезжали специалисты из других университетов: «Мы не ожидали, что в России такое знание Рима и интерес к римскому праву». Сейчас я принялась за новую тему. Я поняла, что почти ничего нет по последнему царю — Тарквинию Гордому. Его все ненавидят, презирают. А я считаю необходимым посвятить время и силы царскому Риму (древнейший период истории Древнего Рима, 753–509 годы до нашей эры. — БГ), потому что с конца XIX века этот период объявлен неизучаемым. Ведь практически ничего, кроме античной литературы более позднего времени, не осталось, а ее саму объявили вымыслом римских эрудитов конца Республики. Сейчас я нахожусь на стадии сбора источников в русском, латинском и греческом вариантах. Надеюсь, новые источники дадут немного другой портрет той эпохи».