Окна на север

«В Арктике оно бескрайнее, облака закручиваются так, что оно бывает буквально четырехмерным. И над Москвой, а особенно в Замоскворечье с его низинностью зданий, оно тоже было огромным, а сейчас лишь виднеется в просветах между домами».

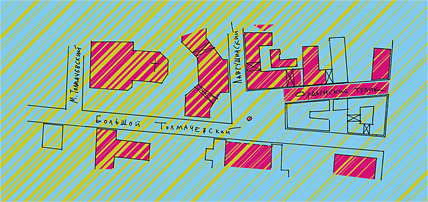

Иллюстрация: Александр Можаев

Поди заставь нормального человека краеведить в такую погоду. Единственные подходящие для крещенских прогулок люди — это, конечно, полярники. Из их прекрасного круга особо выделяется полярник Петр Владимирович Боярский, потому что он является настоящим полярным краеведом. Уже 20 лет каждый год Боярский организовывает и возглавляет экспедиции, занимающиеся поиском и изучением природных и историко-культурных памятников Арктики, от древних поморских зимовок до бункеров, наблюдавших первые водородные и ядерные взрывы. Для разговора о Москве Боярский выбрал Замоскворечье, ибо именно отсюда начался его путь к бескрайним арктическим просторам.

— Началось все с Третьяковской галереи, куда в детстве меня водила бабушка. Мне больше всего понравились Куинджи и Шишкин. Уже потом я узнал, что их учеником был Александр Борисов, один из самых известных арктических художников. Он много путешествовал по Новой Земле и назвал две северных речки именами тех самых Шишкина и Куинджи. А однажды подарил краски четырнадцатилетнему местному мальчику, который вырос в первого ненецкого живописца Тыко Вылко. Спустя много лет наша экспедиция работала в проливе Маточкин Шар, и мы нашли остатки дома Борисова, где произошла эта историческая встреча. Многое из происходившего в Толмачевском и Лаврушенском переулках оказалось взаимосвязанным в моей жизни. Например, первая подаренная мне в детстве книжка была про плавание Папанина на льдине. А потом я, конечно, очень увлекся «Двумя капитанами» Каверина. И уже в 1963 году, будучи студентом, я послал ему свою повесть. Вышло так, что Вениамин Каверин стал моим наставником в литературе. Мы общались более 20 лет и иногда я заходил к нему в писательский дом на углу Лаврушинского. У него была квартира окнами на северную сторону, прямо на Кремль. Я тогда еще не думал, что стану полярником (в первую экспедицию отправился в 43 года), а вышло так, что позже сам прошел маршрутами тех людей, с которых был списан образ главного героя «Двух капитанов» Татаринова. Это были Седов, Русанов и Брусилов, чьи экспедиции 1912 года кончились трагически. Я видел поставленные ими кресты, места их зимовок.

Мы подходим к большому дому на углу Ордынки, в котором ныне располагается Департамент атомной энергетики. Изначально учреждение называлось гораздо более неопределенно и загадочно — Министерство средней промышленности, а вывески не имело вовсе. Однако местные жители прекрасно знали, что там происходило.

— Я, еще когда учился в МИФИ, часто сюда захаживал. Эти два дома — единственное, что совсем не изменилось с тех пор: Минатом всегда был таинственен своей внутренней жизнью, а дом писателей, наоборот, ее очевидностью. Я имею ввиду уют человеческий. Когда ты шел по этим переулкам, то, просто смотря на фасады, видел горящие окна. А в них занавески, герань и фикусы, которые, как выяснилось, очень полезны для человека, потому что создают на душе ощущение благодати и тихой радости. Вот такое же чувство рождали эти дома. Кстати, Каверин это понимал, у него есть книга, которая так и называлась: «Освещенные окна». Сейчас почти все дома здесь стали казенными, безжизненными. Прежде они согревались тем, что наследовали: въезжали другие люди, но домовой оставался тот же. А нет хозяина — нет и домового.

Кстати, мне очень понравились эти морозы: выходишь в город — а там благодать, как в детстве. Проедет одна-другая машина, и нет никого. Я часто прихожу в эти места, когда бывает плохо, или в поисках вдохновения. И долго не мог понять, что меня смущает. Только недавно догадался: раньше мы видели небо! В Арктике оно бескрайнее, облака закручиваются так, что оно бывает буквально четырехмерным. И над Москвой, а особенно в Замоскворечье с его низинностью зданий, оно тоже было огромным, а сейчас лишь виднеется в просветах между домами. И еще Москва была такая гулкая, звонкая. Я вот уезжал в Прагу, слышал там гудки автомобилей и мне вспоминалась прежняя Москва. Теперь здесь шум машин перекрывает другие звуки, все сливается. И то же с людьми: ты шел по улице и видел не толпу, а прохожего. Можно было успеть рассмотреть каждого встречного. Люди постоянно переговаривались — в переулках, дворах, магазинах. Улица друг друга знала, жизнь была такая компанейская, домашняя. В отличие от Питера Москва всегда была теплым уголком, а сейчас мы словно въехали в дореволюционный Петербург: дома-общежития, неизвестные соседи. В городе, как и во всем, должна быть природная простота, а уже в ней глубины. Потому что личность более ощущает, чем думает. Это как у великих физиков: в вычислениях ошибки, а результат правильный, потому что эмоциональное предчувствие важнее сухой логистики.