Марина Адашевская

фотография: Алексей Кузьмичев

Я родилась 4 мая 1927 года в городе Ленинграде. Мать моя, Елена Владимировна, — педагог, преподавала математику. Отец мой, Константин Игнатьевич, был артистом Александринского театра и прослужил там всю жизнь. Папа много работал и любил свою профессию, любил овации, славу, собирал газетные статьи о спектаклях — в общем, он был Артист Артистович Артистов. Как я сейчас вспоминаю, у нас было много родственников с обеих сторон. Во всяком случае, когда все они собирались у нас на какие-нибудь празднества или дни рожденья, это всегда была бешеная проблема — как посадить, чем угостить… Впрочем, угощением занимались родители, а не я, — это ведь все было до войны, а к началу войны мне исполнилось 14 лет. Мама готовила оливье с домашним соусом провансаль и особый салат с вареной и копченой рыбой — тогда любили такое сочетание. Кончилось это сочетание при Брежневе, когда жрать стало нечего. До войны же купить хорошие продукты проблемой не было, были бы деньги. Другое дело, что это касалось только двух городов в стране. Но нам повезло: мы жили в Ленинграде, а папа хорошо зарабатывал, да и мама тоже работала. Обычно, когда приходили гости, мы покупали торт в «Норде» или прямо над ним: наверху, где потом открыли зубную поликлинику, было второе кафе — «Квисисана». Название, очевидно, осталось еще старинное. Не помню, открыли ли «Квисисану» вновь после войны; пожалуй, нет, она так и погибла. Многое смело во время войны: кафе, дворников, чистый город… Все это закончилось на войне. Нет, впрочем, дворники после войны еще были — но это были уже дворничихи, а до войны дворниками работали мужчины. Они были такие… главные. У нас старшим дворником был дядя Коля, а ему подчинялся еще целый штат. Дядя Коля был дворник как на картинках, строгий и все про всех знал. Мы жили на Рубинштейна, 23, это дом с большим курдонером и семью примыкающими к нему дворами, и там жили много артистов и профессуры. Там и Райкин жил с семьей, мы с его младшим братом Максимом бегали, играли в казаки-разбойники. Нашим соседом по лестничной площадке был Сергей Довлатов — его самого я узнать особенно не успела, так как он был младше меня на четырнадцать лет, но его мать Нору Сергеевну я прекрасно помню, она была безумно тонким и остроумным человеком. Они с моей матерью по-соседски дружили, часто болтали на лестнице, выручали друг друга деньгами в долг. Кстати, Нора Сергеевна служила отличным примером долговой аккуратности. Она могла прийти и сказать: «Вот, Леночка, твои три рубля. Я одалживала и обещала принести сегодня. Но если можно, продли мне до такого-то дня». Если вдруг продлить было никак невозможно — ну бывало, все ведь жили небогато, — то обид не было, долг отдавали и занимали у кого-нибудь другого. Это и меня приучило к аккуратности, к ответственному отношению к любым договоренностям. Не хочу показаться брюзгой, но мне кажется, что, по сравнению с сегодняшним, тогда отношения между людьми вообще были несколько вежливей и обязательней. Конечно, раздолбаев всегда хватало, но общий фон был очень корректный.

Конец 1940-х годов

Дом наш на Рубинштейна был относительно новый: его построили перед войной 1914 года. Под подоконниками было место для батарей, так как по плану там подразумевалось центральное отопление. Однако из-за войны провести его не успели, и потом еще многие годы квартиры в доме отапливались печками. Центральное отопление там появилось только после другой уже войны. Какие-то помещения не отапливались вовсе, если не считать рефлектора, который мы иногда туда ставили. Одна из наших комнаток была совсем маленькая и образовалась в результате деления большой барской квартиры на две коммуналки; тогда одну из старых комнат разделили на жилую комнатушку и маленькую темную кухню. Кстати, это интересная история — как вышло, что большевики стали делать в домах такие крошечные кухоньки и коридоры. Дело в том, что сейчас ведь мы платим за квартиру целиком — за квадрат, куб или что там. А тогда платили только за жилую площадь. Поэтому государству было выгодно делать большими жилые комнаты, а ванную комнату, кухню и прочее свести к абсолютному минимуму. Эту схему они и реализовали в новостройках. Для жилья это, конечно, очень неудобно, особенно если живешь в отдельной квартире. В свою комнату удобно поставить стул, стол и кровать — ну если это столовая, то буфетик, — а остальное вынести в подсобные помещения. Именно так это и делается за границей.

Во дворе у нас была цементная помойная яма. Выглядело это ужасно: в большие ящики с крышкой, вкопанные в землю, весь наш дом выносил свои помойные ведра, а потом приезжала машина, и дворники то ли ковшами, то ли лопатами выгребали из ямы помои. Зато мусор просто так во дворе не валялся, это надо признать.

Я люблю говорить, что я прожила три века. Ну с двадцатым все понятно, в двадцать первом мы сейчас живем, а девятнадцатый — потому что в 1927 году, когда я родилась, люди девятнадцатого века были еще очень даже живы, помнили, как все было, и рассказывали. Многие жили в своих же квартирах, ставших коммуналками. Мои родители были хлебосольны, и у нас в доме часто бывали гости; бывал такой, например, Сергей Александрович Сорокин — театральный гитарист цыганских кровей, известный краснобай. Его сестры были цыганские певицы, а самого его обожали все артисты, потому что он был чудесный концертный аккомпаниатор. Он любил рассказывать про Серебряный век, про то, как был у Блока, про разные благородные дома, и все это в хлестаковском стиле: «Сидим мы, вот так — великий князь, вот так — великая княгиня, а посередине — я!» Не знаю, о чем он заливал, а что было правдой, но рассказы выходили интересные. От родителей я знала немного о прошлом нашей семьи: например, папа был как бы купеческого рода. Бабка и дед не были богатыми, они служили при купцах управляющими, а вот братья, то есть мои двоюродные деды, были лесопромышленники. Мой прадед был крепостной, но выкупил себя из крепостного права. У него был такой талант: купцы нанимали его при покупке лесного надела. Он обходил этот лес и потом говорил, сколько из него может выйти досок, сколько горбыля, сколько того-сего, пятого-десятого, и купец уже сам соображал, стоит ли ему покупать этот лес, да по какой цене. За экспертизу прадеду платили, и таким образом он смог сам себя выкупить. Стало быть, когда у него родились дети, он уже был вольный. Он дал своим детям образование, и они стали лесопромышленниками. Не громадного масштаба, но у них были склады и все, что положено. Помню, мой отец при всяком сильном дожде ворчал: «Опять полило, опять на Бородинской все смоет». Дело в том, что на Бородинской улице, недалеко от нашего дома, находился их бывший склад, на котором большими буквами было написано: «Лесной склад братьев Ивановых». Этих братьев замазывали краской, но краска была паршивая, ливнем ее смывало, и братья опять нагло вылезали. И было страшновато: вдруг кто-нибудь скажет, мол, эти братья — родственники Адашевского, и Адашевский тут же загремит как богатый человек. Я отцовскую семью знала, я их всех видела, пока они все не умерли — кто своей смертью, кого сгноили в лагерях… Это были живые персонажи Горького. Вот почему я Горького люблю, хоть из него и сделали пролетарского писателя — потому что он был писатель-то хороший. Вот эти пьесы его — «Егор Булычов», «Достигаев и другие» и прочее — это все правда, я всех этих людей видела своими глазами. Правда, они уже были ущемлены и жили в подвалах и по коммунальным квартирам.

Фотография с изображением всех героев спектакля «Мещане», которая в финале опускалась на сцену как занавес. М.К.Адашевская — крайняя слева, в платке

Старая жизнь отмирала постепенно, не сразу. На рынках до войны были такие ларечки с вывесками вроде «Дядя Петя», буквально — так же как у парикмахера была вывеска «Парикмахер Жан», — и у каждого дяди Пети был свой постоянный покупатель и рекомендации. Был ларечек с кошерной пищей. Еще на Сенном рынке была такая ныне утраченная вещь, как целый селедочный ряд с разными вкуснейшими сортами: ревельская, залом и другие — и я помню, как селедки этой не стало, потому что на севере расстреляли всех селедочных мастеров. Селедочники были очень богатыми людьми, а рецепты своих засолов передавали от отца к сыну, как секрет воды Лагидзе, поэтому, когда их поубивали, залома и ревельской не стало тоже. В Елисеевском магазине времен моего детства работали продавцы старой школы. Это были мужчины зрелого возраста, лет пятидесяти, которые могли обстоятельно ответить на любой вопрос. Потом так маленький кусочек надрезали и давали пробовать. Они работали в колбасном, рыбном, винном отделах. А в конфетном, кондитерском — женщины. С войной это все, конечно, кончилось. После войны были карточки, а после отмены там организовался первый коммерческий магазин, и люди шутили, что около него всегда дежурит карета скорой помощи, так как многие давятся слюной. Цены были бешеные, но многие приходили действительно просто посмотреть. Посмотреть на то, о чем напрочь забыли за время войны. Война — это самое страшное, что может быть, это точно. ГУЛАГ — это тоже война. Против человека.

Когда объявляют войну, вначале ты не понимаешь, что происходит. Страшно становится потом. Как я уже говорила, к началу войны мне было 14 лет. Эвакуация папиного театра, Александринки, происходила в середине августа. Лето было теплое, хорошее. Мы выехали в теплушках; но один вагон был плацкартный, для стариков. Доехали до Мги, и начался налет. Тревога, всем выйти из вагонов. Было страшно. Мы не знали, где безопаснее — в вагоне или снаружи, и как себя вести. До этого мы в Ленинграде налетов не видели, только слышали издалека, как бомбили пригороды. К этому времени отец ходил уже дежурить, все ходили в противогазах, мама с другими женщинами рыла окопы. Немцы бросали им с самолетов агитки: «Дамочки, не копайте ямочки, все равно пройдут наши таночки». Эти листовки читать было запрещено. Их брали, читали и сразу рвали, потому что если бы надзирающие заметили, то все бы закончилось лагерем. Когда налет закончился, мы двинулись дальше и увидели ужасную картину. Эшелон, который шел с нами ноздря в ноздрю всю дорогу, то обгоняя нас, то отставая, — и было увлекательно, что мы едем наперегонки, — этот эшелон разбомбили. Везде была кровь, лежали трупы, закрытые простынями (тогда еще было как-то благообразно). Это был поезд Кировского завода, который отправлял свои станки, жен и детей. Очевидно, у немцев разведочка была поставлена будь здоров, и они знали, что бомбить нужно тот эшелон, а не наш — театральный. Такой была моя встреча с войной.

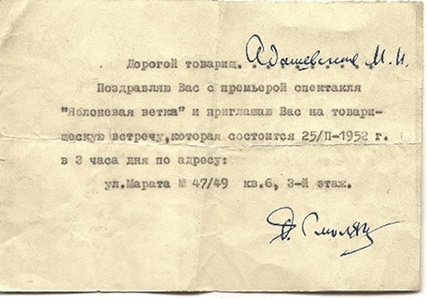

Приглашение на банкет в честь премьеры спектакля «Яблоневая ветка»

В эвакуации со мной произошли две важные вещи. Первая — занятия со знаменитым артистом и театральным педагогом Юрием Юрьевым. Вторая — увлечение Индией.

Вообще-то, йогой я всерьез увлеклась лет в 25—26. Но началось все именно в эвакуации; можно сказать, что индийской культурой — не песнями и плясками, а скорее взглядом на жизнь, — я заразилась именно тогда, в 15—16 лет. В Новосибирске во время войны была такая актриса Митрофанова, которая интересовалась индийской философией, и эта философия хорошо легла мне на душу. С одной стороны, это было что-то далекое, экзотическое, с другой же — воспринималось как свое. Джавахарлал Неру говорил про индуизм, что его трудно определить, так как у него нет канонов. Если ты живешь, скажем, в православной среде, тебе не нужно отрекаться от православия, от своей культуры и традиции, чтобы быть индуисткой. Достаточно жаждать истины.

А дальше, уже спустя годы, в оркестре нашего театра появился такой интересный человек — скрипач Мирон Вайс. Он был старше меня, другого поколения, и очень увлечен этими индийскими делами: Вивеканандой, Рамакришной… И как-то раз на гастролях в Донбассе он дал мне каких-то своих брошюр и посоветовал также почитать «Вселенское Евангелие Вивекананды» Ромена Роллана. Я нашла издание 1936 года, из просветительской горьковской серии всемирной литературы, и прочла. Книга меня совершенно пленила. Слова в ней льются как музыка, как мед. Я стала интересоваться другими философами и политиками — Ауробиндо, Махатмой Ганди, и они неизменно меня изумляли. Я стала делать выписки из книг и перечитывать их, когда мне становится очень трудно. И каждый раз мне удается собраться. Вот Вивекананда: «Причина всех страданий, существующих в мире, та, что люди ошибочно принимают удовольствие за идеал». Или: «Если вы хотите помочь человеку, то не думайте никогда о его отношении к вам, не старайтесь узнать его». «В каждой стране есть лишь немного людей — и они-то и есть соль земли, — которые работают ради самого труда и не ищут ни имени, ни славы и не желают завоевывать небеса». «Самообладание развивает гигантскую волю, такой характер, который может привести мир в движение». «Идеальный человек — тот, который среди глубочайшей тишины находит для себя интенсивную деятельность и среди высшей деятельности находит тишину пустыни. Это идеал карма-йоги». Или вот: «Фанатизм тормозит прогресс, так как вызывает злобу и ненависть и служит поводом к борьбе и взаимному отвращению». «Вам незачем изводить себя работой, не спать ночи: мир все равно пойдет своим чередом». Ну разве не чудо?

Йога помогала мне снова обрести ясность мысли в самые трудные моменты. Например, во время развода со вторым мужем. Этот развод перевернул мою жизнь. Дело происходило в 1972 году в Москве. Мы были на длинных гастролях — только вернулись из Цюриха и Вены и месяц играли спектакли в Москве. Стояла страшная жара вроде нынешней — за 30 градусов, и все навалилось как-то разом. Спектакли наши разносили: партийные шишки решили взяться за Товстоногова. Вызывали его на ковер. В газетах выходили уничтожающие рецензии… Мы жили все вместе в гостинице, муж мой тоже был актером БДТ, и его уход происходил на глазах у всего театра. Именно этого я не могу ему простить по-настоящему — что он не потерпел с уходом до конца гастролей. Мы бы вернулись домой, начался бы отпуск, и мы бы тихонько разошлись. Но он не потерпел. Он пропадал ночами, и весь театр знал, у кого, только я одна не знала, что происходит, — при этом волновалась, потому что у него было неважно с сердцем. Я из тех, кто все переживает внутри себя, я считаю, что мои проблемы другим людям ни к чему и что никогда нельзя давать наступить себе на хвост. Все это было очень тяжело и несправедливо. Та, к кому он ушел, была мне совсем не ровня. Ну а у меня была главная задача — просто пережить. Одна приятельница мне тогда сказала: «Знаешь, как делалось до революции? В таких тяжелых ситуациях люди бросали все и уезжали путешествовать». Я так и поступила. По возвращении домой я взяла нашего сына-подростка, и мы вдвоем уехали в Ессентуки. Кстати, я тогда очень сильно похудела и с тех пор старалась больше не набирать вес. А развод мало-помалу пережила благодаря занятости — при маленьких ролях нагрузка у меня, однако, была большая — и индуизму, усвоенному еще в эвакуации.

Приглашение на банкет от режиссера спектакля «Домик на окраине» Игоря Горбачева

В Ленинград из эвакуации мы вернулись еще до конца войны, и я поступила учиться в студию при Большом драматическом театре. Нас, студентов, гоняли на знаменитые наши советские выборы — полностью сфальсифицированные, то есть, все заранее знали их итог. Это было очень утомительно, потому что начинались они часов в восемь утра, если вообще не в шесть, и к этому времени мы должны были быть в театре, а если народу еще не было, то мы ходили по квартирам в районе театра. А до этого еще и агитировали. В окрестностях театра, например в Апраксином переулке, жило много мастеровых — шляпники, сапожники. В большинстве случаев это были татары. Каких жилищ я там насмотрелась! Какие там были коммуналки! Страшные. Совсем не те, в каких я жила. Мне с этим повезло — если можно так говорить о жизни в коммуналке. В коммуналках я провела полжизни, и везде в соседях были люди приятные, культурные, а в некоторых случаях — даже друзья и родня. В 1950—1960-х, к примеру, мы жили в квартире на улице Желябова. Мы справляли общие праздники, устраивали для детей домашние елки. Я всегда изображала Деда Мороза.

В новогодние каникулы все актеры играли во дворцах культуры на елках всегда. Анекдот про актера, которому позвонил Спилберг с предложением, а у того были елки, и он отказался, — очень точный. Елки были делом малоприятным, но хлебным. Научился играть белочку — и чеши…

Между прочим, в моем раннем детстве, в начале 1930-х, елки на Новый год были запрещены. Я сейчас говорю не об утренниках, а о деревьях — наряжать елочку считалось мещанским пережитком. Поэтому мои родители задергивали шторы и тайно, под полой, проносили елочку для меня. Новый год, Рождество и Пасху мы праздновали всегда. Рождество, конечно, получалось немного смазанным после новогоднего веселья (мы были не настолько традиционны, чтобы держать пост и игнорировать Новый год), зато Пасха бывала по-настоящему пышная.

Несмотря на все запреты коммунистической партии и нашего рулевого, Пасху отмечали в Ленинграде все — во всяком случае весь наш семейный кланчик, семьи друзей и все, кого я знаю. Ночью возвращались из церкви и садились к нарядно накрытому столу. Доставали пасху, хранившуюся в холодке между окон, и куличи, которые всегда пекли очень много — с расчетом не на один-два дня, а на всю пасхальную неделю. Папа отрезал у кулича донышко и дальше резал круги снизу вверх, вместо того чтобы резать секторами. Так кулич меньше сох и у него до самого конца оставалась нарядная верхушка. На кулич обязательно клали бумажный или шелковый цветок попышней: кто — красный мак, кто — розу. Пасха ведь очень декоративный праздник. Для красоты проращивали овес, а всю Страстную неделю красили яйца, тоже очень много, чтобы потом обмениваться ими с друзьями, родственниками, знакомыми и соседями, — было очень принято просто мимоходом, по пути зайти в гости похристосоваться. Эти традиции были очень прочные, и вытравить их не удалось. Сейчас мне грустно и противно смотреть на то, что делает православная церковь, как она повсюду насаждает себя — таким образом можно вызвать только отвращение к вере. Это нехорошо.

М.К. Адашевская в роли Мавры в спектакле «Смерть Пазухина» по М.Е.Салтыкову-Щедрину

Но я опять сбилась с послевоенных лет… После войны было так много калек. «Обрубков» свозили на Валаам — это знаменитая и страшная история. Про права человека тогда никто и не слышал. Государство не хотело заботиться об инвалидах, поэтому часто их подводили под статью или высылали… В том числе руками и инициативой тех, кто не воевал, а отсиживался в тылу и из-за этого испытывал дурные чувства, а может, просто не хотел отдавать свое насиженное место.

Раньше я возмущалась, как можно тратить такие бешеные средства на празднование 9 Мая, вместо того чтобы дать хоть что-то людям. А потом, пару лет назад, пошла в гости к сестре и не смогла перейти Невский из-за праздничного парада — нет, не 9 Мая, а, кажется, на День города — и тут вдруг увидела лица людей, собравшихся с детьми и домочадцами со всего города на праздник. И поняла: мне нельзя возмущаться. Я — актриса и все время кручусь около праздника, а людям из другой среды праздник в жизни очень нужен. Хотя бы иногда.

В 1948 году в БДТ вышел спектакль «У нас на земле» по новой пьесе Берггольц и Макогоненко. Я хорошо помню Ольгу Берггольц. В Ленинграде ее все обожали, боготворили. Она была голосом блокады и после войны осталась голосом города — настоящим, чистым, честным. В конце сороковых советская власть стала ее травить, потому что не терпела, когда у народа появлялись такие любимцы. Несанкционированная власть над умами внушала ей опасения. Рецензии в газетах были ужасные. У меня сохранилось несколько вырезок: «О фальшивой пьесе и плохом спектакле», «Спектакль, лишенный жизненной правды». Самое горькое, что участвовали в этом и одаренные, тонкие театральные критики, такие как Симон Дрейден. Своим прекрасным слогом он писал что-то вроде того, что душевные мучения героев мелочны и не соответствуют патриотической воодушевленности советского человека. «Организующая и вдохновляющая роль нашей великой партии не находит никакого отражения в содержании пьесы». И все в том же духе.

По этому поводу моего первого мужа Панкова вызвали в Большой дом. Дело в том, что после премьеры Берггольц организовала что-то вроде приема, банкетика и читала на нем новые стихи. Панкова расспрашивали, что она читала, кто что обсуждал. Он, конечно, ничего не сказал, кое-как отбрехался. Сказал, что был вдрабадан и ничего не помнит. Ну а поскольку он и правда был пьяница, ему поверили. Это на нем сказывалось замедленное действие войны. Он ведь служил в разведке, брал языков, что называется. Им там всем командование выдавало водку или спирт, без этого было очень уж морально трудно, много крови, смерти, страха, мучений. И он постепенно пристрастился. До войны выпивал в меру и только в праздники, а после войны… Но вся эта история о чем? О том, что в узком кругу, приглашенном на банкет, был доносчик. Кто-то с банкета побежал докладывать, что на нем происходило. Они были повсюду — их называли сексоты, то есть секретные сотрудники.

Газета «Кадр» за 1953 год, слева на иллюстрации — актриса О.Я.Лебзак, мачеxа М.К. Адашевской

Иосифа Виссарионовича я ненавижу. Но к Владимиру Ильичу я отношусь еще хуже. Сталин-то был варвар, серый, дикий, дремучий человек, а Ленин — интеллигентный и образованный и соображал, что к чему.

Еще при Сталине была такая вещь, как госзаем. Государство как бы брало у меня деньги в долг, а именно — один месяц в году я работала бесплатно. Когда настал срок выплаты, денег в казне, разумеется, не оказалось. При Хрущеве срок займа продлили, и за это ему на Кировском заводе бросали долговые бумажки в физиономию. Мне кажется, он еще и из-за этого случая не любил Ленинград. Ну а заем все-таки выплатили. Кажется, уже при Брежневе.

В 1950-е одним из важнейших событий в моей жизни стал приход в наш театр Товстоногова. Не хочу начинать подробный рассказ, потому что Товстоногов — фигура слишком большая, про него много сказано и написано, и значение его для БДТ огромно. До него театр был плох, с ним — расцвел. Скажу только, что Товстоногов собрал в театре настоящую команду, которая была в него влюблена и полностью доверяла его режиссерской воле.

В 1963 году я впервые выехала на гастроли за границу — в Болгарию и Румынию. Вообще, надо сказать, потрясения от заграничной жизни у меня толком не случилось, потому что все вышло плавно: сначала я увидела Прибалтику, в которую в те времена ездили как за границу, и даже сам стиль поведения прибалтов производил сильное впечатление. Потом попала в Болгарию и Румынию, потом — в ГДР, а затем уж и в капиталистические страны. Когда мы были со спектаклем в Финляндии, одна известная наша актриса — не буду называть фамилию, но тогда она впервые оказалась на Западе, — говорит мне: «Когда тут магазины открываются? Давай утром в магазин пойдем». И мы пошли. Мы подошли к магазину, и тут она спрашивает: «А что, закрыто?» Я: «Да нет, открыто». «А почему ж никого народу нет?..»

Такая страна, как Финляндия, — для нас это был просто удар. Все было непонятно, как и что. Ездили мы туда как нищие — нам и платили как нищим, выдавали только грошовые суточные, но нам уж и это казалось богатством. Да и одеты мы были как нищие, ведь в шмоточном смысле в Союзе не было ни черта. Мы старались за границей купить одежды — не шикарной, а просто рядовой. Я в этих поездках одевала свою семью, и не нарядами, а обычными вещами, на которые теперь-то, может быть, и смотреть не стала б. Вообще, картина мира сильно изменилась, чего уж. Раньше «Стокманн» казался мне чем-то заоблачным, потому что у нас в стране не было просто ничего. А сейчас, когда я возвращаюсь из-за границы домой, контраст уже не такой разительный. Хоть я и вижу — ну худо у нас, нам до Европы еще пахать, пахать и пахать, — но уж, во всяком случае, мне не надо метаться, продается булка светлая или нет. И если да, то в каком магазине? И с одеждой стало легче. А тогда мы ее покупали за границей на развалах. В очередную нашу поездку один остроумный артист сказал: «Н-да, приехали санитары Европы!»

М.К.Адашевская (слева) в спектакле «Кукольный дом»

В 1960-е в БДТ пришли [Валентина] Ковель с [Вадимом] Медведевым. Мы с ними сдружились. Они были катерники: летом жили в деревне Свирице и катались на катере по реке Свири. Увлекли этим и меня. До этого наша семья летом снимала дачу под Ленинградом, но это был, в общем, ужас. Бытовой, я имею в виду. Керосинки, приготовленное на них варево, ад для хозяйки. В деревне же жизнь была естественней. Я нашла себе домик в Свирице, стала капитаном маломерного судна, и мы стали ездить туда все вместе. Я ходила за грибами и ягодами, гуляла в лесу. Обожаю лес. Скучаю теперь без него. Недавно мы с сыном и его семьей ездили в Швецию, и я пошла гулять по лесу — какая там красота! Зверье непуганое, человека не боится. Тут и там стоят обзорные вышки, я на одну из них забралась и любовалась видами. Блаженство! Жаль, у нас так в лес одна не поездишь: и засрано все, и опасно, как бы не прирезали. Меня, кстати, однажды пырнули ножом в Свирице. В восьмидесятые годы. Молодой пацан, местный, я его знала. Ни за что, не ради богатств, просто помрачение нашло. Пырнул и убежал. Я встретила его на краю леса, до деревни нужно еще было дойти. Меня спас мой пес Тоби, такса. Он был хоть маленький, но мощный; он собрал все силы и тащил меня в деревню, пока я истекала кровью. Если бы я упала и осталась лежать, я бы, скорее всего, умерла.

В Свирице я любила ходить к соседке Шурке — она была веселая баба, и дома у нее был своего рода деревенский клуб. Там собирались наши соседки. Мне было очень интересно послушать, что они думают, о чем говорят, это было вроде окошка в другой мир. Например, если Шурку и ее семью заставали за ужином, гости садились рядом на лавочку и как ни в чем не бывало с ними разговаривали, а те ели и отвечали. Вот ведь как интересно! У нас в городе это было бы немыслимо. Если пришли гости, их нужно или усадить с собой за стол, или прекратить есть. А там — нет, совсем наоборот. И вроде на одном языке разговариваем, а обычаи разные. Классовое общество никуда не делось, оно сохранилось в советское время, сохраняется и по сей день. Люди разных классов, как аквариумные рыбки, не смешиваются. Как барбус суматран не пересечется с гуппи и неоновой рыбкой в одном аквариуме, так же и мы: живем все вместе, общаемся и даже понимаем друг друга, но интересы у нас разные.

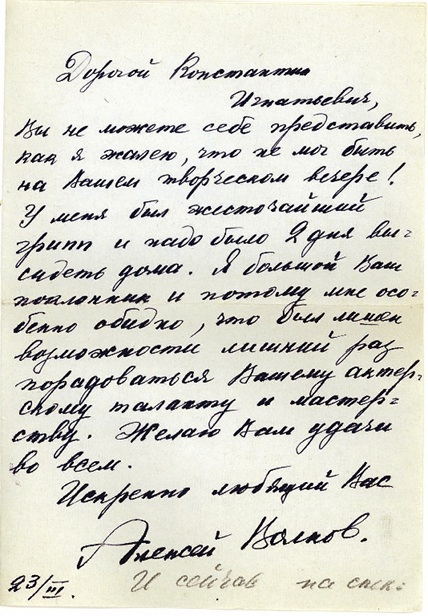

Письмо от приятеля Алексея Волкова к отцу Адашевской

Интересно было наблюдать, как советские артисты играли аристократов: каждый в меру своих представлений. Но, вообще-то, самое сложное — это играть монархов. У них особая осанка, что-то неуловимое в движениях, но не только поэтому. В театре говорят: царя не сыграешь, его должна сыграть толпа. Если идет королева английская, а вокруг никого, ну так и пройдет бабушка в шляпе, и все. Кто такая?..

В театре у меня бывали простои. И при Товстоногове в том числе. Ну не было ролей, и все. Старые спектакли же уходят. А новые… Я не пробивной человек, и это плохо, я осознаю. Я вовсе не хвалюсь, какая я скромная, нет. Но занятости не стало совсем, и пришлось что-то придумывать с работой. Актерам необходим постоянный тренаж, это как у балетных: танцуют они или нет, а к станку нужно становиться каждый день. Так и у нас: чтобы не терять навыков, чтобы чувствовать публику, нужно выходить на сцену. Кроме того, меня очень тяготило, что я сижу и получаю деньги ни за что. Я даже думала, не уйти ли в другое место, но друзья-коллеги меня отговорили. Тогда, чтобы не сидеть, я стала участвовать в концертах. Мы с Заблудовским играли «Беззащитное существо» Чехова, а также одну смешную советскую пьесу про то, как муж и жена выходят на пенсию и постепенно муж превращается в бабу, а жена — в мужика.

С отцом Константином Игнатьевичем

Актерское дело — очень самолюбивое. И очень обидное. И ты должна быть всегда в форме. Тебе трудно — а нужно, чтоб никто этого не заметил, и приходится набить себя по щекам или по попе, но соответствовать. Это неизбежная часть профессии — терпеть, когда режиссер утверждает на роль не тебя. Товстоногову на моей памяти приходилось выбирать между, скажем, Басилашвили и Олегом Борисовым, двумя бесспорными величинами. И наверное, тому, кто не был выбран, было обидно.

Но ведь это тоже понятие очень относительное — кто хорош, а кто нет. Даже если ты смотришь на чужую работу профессиональным взглядом, вопрос вкуса все равно никуда не девается. Мне, к примеру, очень нравится Евгений Миронов в «Идиоте», очень! А вот кто-то говорил, что у него выходит не князь, а, так сказать, парвеню. Что тут скажешь? Я видела его глаза, видела одухотворенность и внутреннее наполнение, и я считаю, что это работа великолепная. Но спорить здесь бессмысленно.

В начале 1980-х я завела собаку. Того самого Тоби, который потом спас мне жизнь. В книжке было написано: «Щенок должен съедать порцию пищи не больше чем за три минуты». Тоби укладывался в 15 секунд: я засекала. Проблема, где выгулять в Петербурге собаку, существовала и тогда. Специально отведенных мест не было, только стихийные. С Тоби было не угадать, куда он вдруг рванет, зараза, — он был не очень послушный, — но ведь ему тоже хотелось бегать! А где его отпустить с поводка? Ведь не на улице. И не там, где много людей. И мы ходили в сад около Смольного. Гуляли там практически круглый год, кроме лета, когда там ложились голые — Тоби очень интересовался загорающими на траве людьми, и я от греха подальше водила его в другое место.

В 1987 году умер Товстоногов. Это была большая потеря для всех, я говорю это искренне. В театре все тяжело переживали. Притом что он к этому времени уже очень болел и расцвет его режиссерской деятельности остался позади. Сердце у него остановилось, когда он был за рулем, по пути домой после худсовета. К счастью, с ним был шофер, и это не привело к аварии, шофер вызвал скорую, но было уже поздно.

На смену Товстоногову пришел Кирилл Лавров, и в человеческом смысле он вел себя идеально. Ни одного человека он не уволил, хотя время было несладкое — конец СССР, голодное и смутное время, девяностые годы. Он учредил благотворительный фонд, который существует до сих пор и в котором участвовали Анатолий Собчак, виртуоз Спиваков, Галина Вишневская и разнообразные банкиры. Поразительно, но за все эти годы нам ни разу не задержали зарплату.

В 2000-х нам в театре стали выплачивать президентский грант. Насколько я знаю, его распределяют между актерами неравномерно, то есть индивидуально. Совершенно не хочу знать, у кого сколько, но меня мой устраивает. Я довольна. Я же знаю, кто я и что могу. Я недавно слышала интервью с Чаком Норрисом — хороший артист, мне нравятся его картины, — где его спросили об амбициях. Вроде того, не мечтает ли он сыграть Гамлета. На что он ответил: «Нет. Я знаю свои возможности — я не Хоффман и не Де Ниро. У меня свое амплуа, и я с ним справляюсь». Мне это очень понравилось. Надо же, как хорошо человек видит себя со стороны! Очень важно понимать, кто ты и каково твое место в мире.

Газетная вырезка из архива К.И.Адашевского

Пенсия у меня вполне приличная — то есть на нее можно жить, а зарплату использовать по особым случаям. Это из-за того, что у меня дикий стаж, я все время работала, да еще и на одном месте, и документы всегда были в порядке. В результате на одну пенсию я, в принципе, смогу жить и платить за квартиру. Конечно, я не смогу себе позволить пить виски и коньячки «Хеннесси», да и на одежонку будет уже не хватать. Ну и бог с ним. Просто, пока мне работается, я работаю.

Я думаю, что в одном своем свойстве я пошла в отцовских предков, вот в того прадеда — оценщика леса. Я хорошо считаю деньги, помню, что почем и где можно выкроить лишнюю копейку. Это и оттого еще, что зарплата у меня всю жизнь была небольшая, и я хорошо освоила копеечную экономию. Я замечаю, если один и тот же сахар в одном магазине стоит 31 рубль, а в другом — 45, и мне не лень и не стыдно дойти до того магазина, где дешевле. Зато на сэкономленные я потом куплю себе бельгийского мороженого или, скажем, очередную шляпку. Есть такое безобразие: я очень люблю серьги, шляпки, камни, книги и духи. У меня есть, например, одна такая «Шанель» — исключительно волосы сбрызгивать, ексель-моксель! Ее мне подарила невестка. В ближайшем парфюмерном магазине меня уже хорошо знают. Я регулярно захожу туда разведать, что продают новенького — и так, для интересу, да и купить иногда. Мне там делают скидку. Но все равно приходится бить себя по попе: Манька, остановись, ну куда тебе еще?.. Или вот, бывает, книжонку купишь. Я обожаю Стивена Фрая — он бешеной образованности и юмора человек. Пару лет назад, поднакопив, я купила себе макбук: решила освоить компьютерную грамоту. Немножко разобралась, стала пользоваться интернетом. Ходила по сайтам музеев, переписывалась с внуками, смотрела прогноз погоды. Но потом мне надоело. Прежде всего потому, что каждый раз, как интернет начинает барахлить, я до смерти пугаюсь, что что-то сломала, я ведь в этом не разбираюсь, а по телефону техподдержки после получаса мелодичной музыки говорят: «Мы с «Макинтошами» не работаем». Раз вызвала мастера, другой, заменила модем, а потом мне все это надоело. Жалко денег и нервов, а прогноз погоды я лучше у сына спрошу.

Еще важный пункт бюджета — это, конечно, здоровье. У стариков особенно. То тут болезнь выскочит, то там. Я в относительно хорошей форме, гуляю каждый день, работаю, и все это не дает скиснуть.

Очень важна регулярность в тренировках и воля, чтобы себя заставлять. На старости лет я прекрасно могу дотянуться рукой до собственных лопаток и сделать самомассаж, могу стоять на одной ноге, высоко поджав другую. Правда, с закрытыми глазами стою недолго — до сих пор не могу добиться устойчивости. Про самомассаж и упражнения я в свое время прочла в журнале, упражнения делаю очень давно и регулярно, и, думаю, именно благодаря им я до сих пор на ногах. У меня тогда очень сильно болела спина — не могла ни лежать, ничего. Я как-то поверила в эти упражнения, и буквально через неделю они подействовали. А гулять приучил меня Тоби, моя собака. Он давно умер, но я без гуляния уже не могу. Пройдусь туда-сюда, понюхаю духи, погляжу, что где, разомну ноги. Как я часто говорю: тело мое жить не хочет, но дух — другое дело.