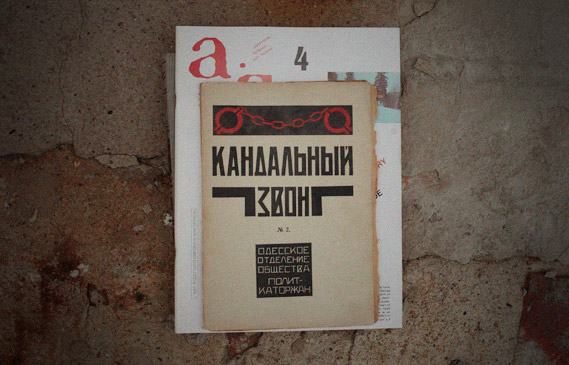

Индекс разрешенных книг. «Кандальный звон»

Журнал 1925 года, где рассказывается о предателе из Кариота и клопе, который пил кровь политических заключенных. Сергей Бондаренко продолжает рассказ о старых книгах из библиотеки «Мемориала»

«Кандальный звон». Историко-революционный сборник. Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Одесское отделение. Одесса, 1925

Закован я цепью кандальной;

Закован я цепью кандальной;

В моих измученных ушах

Стоит унылый звон печальный,

И кожа стерта на ногах.

(Стихи неизвестного автора, опубликованные в журнале «Кандальный звон». — БГ)

Издательская работа «Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев» — одна из характерных черт 1920-х — первой половины 1930-х годов. Для того времени революционная романтика — самый чистый жанр: в ходу бесконечные героические мемуары, истории пыток в тюрьмах царской охранки, воспоминания о погибших товарищах, идиллические картины из быта народовольцев и мрачные нуарные описания сцен предательства и вероломства полицейских провокаторов.

Об всем этом повествует и одесское отделение «Общества…» — журнал с музыкальным названием «Кандальный звон». Это рупор победившей революции, но не той революции, которую все учили по учебникам 1930-х, «Краткому курсу ВКП(б)» и пропагандистским фильмам, где роль Ленина и Сталина в событиях 1917 года можно было различить только потому, что один был лысый, а другой с большими усами. Это революция живых и еще молодых революционеров.

В статье о ловле полицейских агентов «Как тайное стало явным» автор пытливо ищет тех, «чья душа запятнана, как у предателя из Кариота» и, когда находит, не ставит молча к стенке, а дает героям право выговориться, показать свою достоевскую досоветскую сущность: «Видите ли, я способен на подвиг, знаете, в пятом годе в Тимеринке, когда мы восстание делали, на меня смерть тогда не раз смотрела. И я ничего. Ну и вот так же подлость — порой так и тянет кому-нибудь какую пакость сделать, самому близкому». Представить что-нибудь похожее на политических процессах в 1930-е — невозможно.

В почти античной по накалу прозаической новелле о подвиге лейтенанта Шмидта внимание уделяется самым мелким, часто трагикомическим деталям — оговаривается, что ближайший товарищ главного героя носил кличку Владимир, потому что «настоящее имя открывать было опасно». И когда автору с «так называемым Владимиром» пришло время спасаться (а как иначе мы узнали бы о подлинной судьбе Шмидта и его друзей, если бы кто-то не выбрался из окружения?), последнее, что они успели сделать, — «разрывали на бинты флаги». Владимир, как подлинный романтический герой, своего имени не открыл и, когда опасность миновала, скрылся в ночи.

В серии очерков о тюремной жизни автор по фамилии Хилькевич пишет, из чего состояло его политическое образование: «слово «эксплоатация» для меня было еще ново, но я сейчас же понял, что в этом слове кроется глубокое содержание», в то время как его сокамерники, «чьим единственным развлечением служила махорка», клеймят начальника тюрьмы, сорвавшего им политическую акцию на празднование 1 Мая.

В специальном сообщении о «тюремных рукописных журналах» речь идет о лучших образцах периодической печати по ту сторону решетки: «Каре» (1881–1882 гг.) и «Ксиве» — толстых общих тетрадях, в которых каждый автор собственноручно вписывал свои сочинения — от воспоминаний о революционной борьбе и социологических очерков, до стихов и длинных «романов с продолжением».

Два прозаических произведения, «не дошедших до наших дней» (т.е. до 1925 года), особенно привлекают внимание редакторов «Кандального звона».

Это роман Николая Позена «Наследство нигилиста», в котором «нигилист прилетает на воздушном корабле и освобождает всех карийцев», а те затем «рассеиваются по всей Европе и там посвящают себя революционной работе», и фельетон безвестного автора «Приключения клопа, им самим рассказанные».

Путешествующий из камеры в камеру клоп вместе с кровью политических заключенных всасывает и их идейную программу — «мой новый кормилец был всецело поглощен чтением в то время, когда я преодолевал последнее препятствие, отделявшее меня от мясистой части его правой ноги»: у меньшевика его пленяет Каутский («он почитывал, я посасывал его кровь»), у анархиста — беспорядочная тяга к разрушению («не кровь, а спирт, шампанское!»). Камеру большевика клоп многозначительно обходит стороной.

Об всем этом повествует и одесское отделение «Общества…» — журнал с музыкальным названием «Кандальный звон». Это рупор победившей революции, но не той революции, которую все учили по учебникам 1930-х, «Краткому курсу ВКП(б)» и пропагандистским фильмам, где роль Ленина и Сталина в событиях 1917 года можно было различить только потому, что один был лысый, а другой с большими усами. Это революция живых и еще молодых революционеров.

В статье о ловле полицейских агентов «Как тайное стало явным» автор пытливо ищет тех, «чья душа запятнана, как у предателя из Кариота» и, когда находит, не ставит молча к стенке, а дает героям право выговориться, показать свою достоевскую досоветскую сущность: «Видите ли, я способен на подвиг, знаете, в пятом годе в Тимеринке, когда мы восстание делали, на меня смерть тогда не раз смотрела. И я ничего. Ну и вот так же подлость — порой так и тянет кому-нибудь какую пакость сделать, самому близкому». Представить что-нибудь похожее на политических процессах в 1930-е — невозможно.

В почти античной по накалу прозаической новелле о подвиге лейтенанта Шмидта внимание уделяется самым мелким, часто трагикомическим деталям — оговаривается, что ближайший товарищ главного героя носил кличку Владимир, потому что «настоящее имя открывать было опасно». И когда автору с «так называемым Владимиром» пришло время спасаться (а как иначе мы узнали бы о подлинной судьбе Шмидта и его друзей, если бы кто-то не выбрался из окружения?), последнее, что они успели сделать, — «разрывали на бинты флаги». Владимир, как подлинный романтический герой, своего имени не открыл и, когда опасность миновала, скрылся в ночи.

В серии очерков о тюремной жизни автор по фамилии Хилькевич пишет, из чего состояло его политическое образование: «слово «эксплоатация» для меня было еще ново, но я сейчас же понял, что в этом слове кроется глубокое содержание», в то время как его сокамерники, «чьим единственным развлечением служила махорка», клеймят начальника тюрьмы, сорвавшего им политическую акцию на празднование 1 Мая.

В специальном сообщении о «тюремных рукописных журналах» речь идет о лучших образцах периодической печати по ту сторону решетки: «Каре» (1881–1882 гг.) и «Ксиве» — толстых общих тетрадях, в которых каждый автор собственноручно вписывал свои сочинения — от воспоминаний о революционной борьбе и социологических очерков, до стихов и длинных «романов с продолжением».

Два прозаических произведения, «не дошедших до наших дней» (т.е. до 1925 года), особенно привлекают внимание редакторов «Кандального звона».

Это роман Николая Позена «Наследство нигилиста», в котором «нигилист прилетает на воздушном корабле и освобождает всех карийцев», а те затем «рассеиваются по всей Европе и там посвящают себя революционной работе», и фельетон безвестного автора «Приключения клопа, им самим рассказанные».

Путешествующий из камеры в камеру клоп вместе с кровью политических заключенных всасывает и их идейную программу — «мой новый кормилец был всецело поглощен чтением в то время, когда я преодолевал последнее препятствие, отделявшее меня от мясистой части его правой ноги»: у меньшевика его пленяет Каутский («он почитывал, я посасывал его кровь»), у анархиста — беспорядочная тяга к разрушению («не кровь, а спирт, шампанское!»). Камеру большевика клоп многозначительно обходит стороной.