И в заключение

фотографии: Иван Митин

Тюремный двор и «больничка». Самая старая часть Новооскольской воспитательной колонии для девочек (на этом месте была тюрьма уже при Екатерине II)

В России в местах лишения свободы сидит около миллиона человек. 5 тысяч из них — несовершеннолетние. Среди них есть и те, кто украл от беспросветной бедности, и те, кто пошел на грабеж по глупости. Их редко навещают родители, еще реже — друзья. Отсидев, дети из неблагополучных семей, которыми никто не занимается, выходят на свободу, где их никто не ждет. Государство, отправив их за решетку, слагает с себя всякие обязательства. Во всем мире для таких, как они, существуют специальные службы реабилитации. В России таких служб нет. Их функции берут на себя общественные организации, потому что больше, похоже, просто некому. Но помочь всей России они не в состоянии. И в результате дети, отсидев, возвращаются — на второй срок, потом на третий. Сначала ты видишь их в воспитательной колонии, где они еще похожи на обычных подростков, затем — во взрослой, где они на глазах превращаются в стариков и старух. И девочек, конечно, жальче всего.

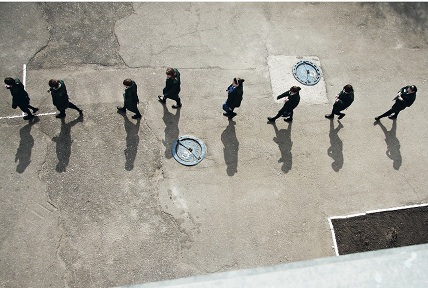

Новооскольская воспитательная колония для девочек — градообразующее предприятие, расположенное в самом центре Нового Оскола. Сейчас в колонии содержится около 120 воспитанниц (при лимите в 510). Одетые в черные стеганые пальто и кургузые береты, они везде ходят строем — в школу или на производство, где шьют все, от формы для охранников до мягких игрушек, прилагающихся к подгузникам «Хаггис». На производстве положено носить синие костюмы (куртка с юбкой), в школе то же самое, но зеленого цвета. Чтобы хоть как-то выделиться, девочки встают в шесть часов утра, щиплют нитками брови, накладывают на веки блестки, асимметрично стригут друг другу челки и вплетают в косы бантики и заколки.

В Новый Оскол мы приехали вместе с заместителем директора РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия» Натальей Дзядко, которая посещает колонии уже 13 лет. Центр был основан в 1988 году, и с тех пор его сотрудники помогают заключенным — и тем, кто сидит, и тем, кто выходит на свободу. Организовал центр бывший политзаключенный Валерий Абрамкин, первым попытавшийся донести до публики простую мысль: в зоне — тоже люди. «У нас все считают, что вор должен сидеть, — поясняет Дзядко. — Народ ужасно не любит заключенных. Я вот не знаю, что делать с преступниками и правонарушителями, но абсолютно точно знаю, что заключение только добавляет всем проблем».

Вместе с Дзядко в колонию приезжают два сотрудника центра, Елена Гордеева и Валерий Сергеев. В этот раз у них несколько задач: во-первых, помочь готовящимся к освобождению, во-вторых, снабдить всех воспитанниц «мыльно-рыльным» набором, в который входит пачка прокладок, флакон шампуня и кусок мыла, в-третьих, купить им лекарства. Они привозят с собой с десяток клетчатых баулов, набитых одеждой и обувью для тех, кто скоро выйдет на свободу.

Когда в одной комнате собирается примерно двадцать воспитанниц, оказывается, что все они похожи на персонажей комиксов манга: веки с блестками, глаза со стрелками. Они постоянно просят их сфотографировать («бабуле на волю отправлю») и, кажется, готовы на все, чтобы получить две упаковки пестрых наклеек с феями вместо обычной одной. Наклейки они приклеивают на все: чем больше наклеек, тем выше статус.

Девочки при любой возможности льнут к взрослым — обнимают, висят гроздьями. Многие из них впервые в жизни спят на чистом белье и досыта едят трижды в день. Сюда очень редко попадают дети из благополучных семей. «Бывают, конечно, исключения, — говорит Гордеева. — Но в основном здесь сидят за воровство и грабежи от абсолютной бедности. Их перед освобождением надо готовить к нормальной жизни». Она связывается с родственниками девочек и ищет для освободившейся заключенной место в школе или в училище. Сами девочки делятся своими страхами: «Я боюсь, что мне негде будет жить, потому что мои родители уже год не платили за нашу квартиру»; «Боюсь, что мама напьется и побьет мою младшую сестру».

В другой комнате Дзядко просит группу воспитанниц написать сочинение на тему «Что мне может помешать устроиться на свободе». «В колониях для несовершеннолетних по-прежнему царит советская власть, — говорит она. — Здесь ты не личность и себе не принадлежишь. Заключенные привыкают жить по отрядному методу, а потом выходят на свободу, где каждый — сам за себя». Когда всем раздают бумагу и шариковые ручки (гелевые запрещены, ими наносят татуировки), воспитанница Юлия К., отбывающая срок за мелкое воровство, спрашивает, как правильно писать слово «общежитие» — через «о» или через «а». Ирина М. не задает ни одного вопроса, с ходу покрывает листок ровным разборчивым почерком и справляется с заданием лучше всех.

17-летняя Ирина — случай для колонии исключительный. Она училась в хорошей школе, пишет без ошибок и неплохо знает английский. До 14 лет Ирина училась без единой тройки, а в 15 ее судили за убийство, совершенное с особой жестокостью. Свою историю она рассказывает монотонно: «Когда мне было пятнадцать лет, в нашей компании появился мальчик один, на год меня постарше. Я ему почему-то не нравилась сначала, и мне захотелось с ним подружиться». Они подружились, а затем вдвоем убили одноклассника Ирины: «Он нам обоим не нравился». Убивали в течение четырех часов, в лесу: «Первый час он чувствовал боль, а потом ничего уже, шок». Мальчика нашли там же, в лесу. 165 ножевых ранений. Подельник Ирины — как выяснилось позднее, он считал себя сатанистом — был определен в психиатрическую больницу на пожизненное лечение, а сама она получила максимальный для несовершеннолетней срок — десять лет в воспитательной колонии. До суда прошла две экспертизы, в том числе многодневную больничную, и теперь считает себя здоровой. Убитый снился ей поначалу, но через год сниться перестал, и теперь ее волнует то, что «мама тяжело болеет, у нее после суда ноги отнялись». Я задаю ей закономерный вопрос: «Ира, может, ты в подельника была влюблена?» Она твердо отвечает: «Нет». Но на кисти руки — маленькая татуировка «КЛЕН» («Клянусь любить его навек»), наколотая зеленой гелевой ручкой. Через два года ее переведут в колонию для взрослых, а до тех пор она будет находиться в одном отряде с Настей из Перми, приговоренной к трем годам лишения свободы за повторную кражу мобильного телефона, и Ольгой из Челябинска, отбывающей двухлетний срок за попытку угона мотоцикла Kawasaki. Государству, очевидно, они кажутся такими же опасными, как и Ирина, — и сидеть они будут вместе.

«Суд, не особо вдаваясь в детали, отправляет в заключение всех без разбору, в том числе тех, без кого исправительные учреждения вполне могли бы обойтись», — считает Дзядко. Психолог Дина Йошпа, сотрудничающая с Центром, более категорична: «99% заключенных для общества не опасны. Одна девочка из колонии в Новом Осколе меня поразила совершенно. Ее, 14-летнюю, пытался изнасиловать сожитель родной тети. У девочки случайно в руках оказался нож, она его убила с одного удара. Сейчас она говорит: «Я спать не могу, мне снится, как я его убила. Да лучше бы он меня сам убил или изнасиловал! Я не думала, что так будет». Десять лет у нее срок. Для кого она, простите, опасна?!» На свободе Йошпа видит будущее этой девочки таким: «Она была выключена из жизни на десять лет. У нее, скорее всего, сменится сексуальная ориентация. У нее не будет мужа и вряд ли будут дети, она не сможет найти себе работу, на ней стоит клеймо зэчки, и жизни у нее больше — нет. Мужчин среднего возраста, сильных, психологически сложившихся тюрьма, конечно, не так уродует. А девочкам и женщинам — ломает жизнь. И в психологическом, и в физическом смысле: в числе прочего я работаю с женщинами, которые только поступили в колонию. У них месячных нет по полгода».

«Уголовник, ты нам всю жизнь испортил!»

После освобождения заключенным приходится иметь дело не только с психологическими проблемами. «Центр содействия реформе уголовного правосудия» больше трех лет сотрудничает с синодальным епархиальным отделом при Московской патриархии, работники которого встречают освободившихся несовершеннолетних на вокзале, а затем помогают в оформлении документов в паспортном столе и прочих инстанциях, от которых и нормальный человек бежит, как черт от ладана. Сотруднице синодального отдела Наталье Кузнецовой приходится в числе прочего помогать работникам колонии: «Перед освобождением заключенного нужно соблюсти определенные формальности и хотя бы выяснить, есть ли ему куда идти. Социальный работник может только одно: посылать бесконечные письменные запросы в РУВД, паспортный стол, службу занятости. Бумаги тратится немерено, а ответы приходят далеко не сразу, если вообще приходят».

Кузнецова вспоминает один из типичных случаев, произошедший с заключенным из Можайской колонии для мальчиков: «Был нормальный парень, папа-мама-дедушка-бабушка. Потом мама умерла. Папа запил. А парень в 15 лет сел как бы за разбой. Они с приятелем гуляли и решили у какого-то дядьки отобрать телефон, причем инициатором был тот, другой пацан. В общем, телефон отобрали, но бить не били, поскольку дядя был в подпитии. Пошли они куда-то неподалеку этот телефон разглядывать, дядя протрезвел, их догнал, упал и ушибся. Позвал милицию — ушибы есть, телефон у пацанов, а пацаны даже не убежали никуда, они вообще не подозревали, что это уголовное преступление. Зачинщику отъема телефона дали условный срок, а нашему — по полной, лет пять. У зачинщика был папа нормальный, он бегал, договаривался с адвокатами, быстро заплатил деньги по искам от потерпевшего и от государства. Наш сел в Можайскую колонию с невыплаченными исковыми и досидел до УДО (условно-досрочное освобождение. — БГ)». Кузнецова подключилась к делу по одной простой причине — по возрасту парню нужно было сделать паспорт: «Никаких документов, включая свидетельство о рождении, в колонии при нем не было — как известно, у нас в стране посадить человека можно безо всяких документов, просто по опознанию, а вот выпускать его на свободу без удостоверения личности — ни-ни. Свидетельство о рождении в колонии вытребовать не могли — в органы по месту жительства писали-писали, но никто не отозвался. В итоге я поехала к родителям парня, на окраину Москвы. Выяснилось, что папу убили по пьяному делу, дедушка умер, дома — одна бабушка, которая уверена, что дедушка вот-вот вернется. Я в серванте нашла свидетельство о рождении, мы всем отделом собрали справки, сделали ему паспорт, то есть занялись тем, чем в идеале должно заниматься государство. Пацан подал на УДО — а чего, человек он, в общем-то, хороший. Взысканий — нет, паспорт — есть, куда ехать — тоже. Однако на суде выяснилось, что не погашен иск перед государством, и УДО мальчику не видать как своих ушей. Причем то, что перед дяденькой иск не погашен, неважно, а перед государством — важно, и очень. Главное, у него и деньги на счету были — он же работал в колонии, просто никто не сказал ничего. Мы добавили денег, заплатили исковые, и парня отпустили по УДО».

Скульптура, стоящая сразу при входе в колонию. Якобы зимой ее переодевают по сезону

Решив довести начатое до конца, Кузнецова поехала встречать освободившегося подопечного: «Одна из острых точек — когда человек выходит. Потому что рядом с колониями всегда пасутся люди, готовые предложить человеку отметить освобождение — со всеми вытекающими. Это же так просто и так логично: вышел, выпил, повторное преступление, сел. Стереотип, что человека, вышедшего из колонии, никто не ждет, неверен. Это мы с вами его не ждем — и все наше общество. А криминальный мир — он освобожденными кормится». Кузнецовой удалось довезти мальчика до Москвы и даже до дверей квартиры, но им никто не открыл: «Мы звоним в дверь двадцать минут, и все без толку. Парень говорит: «Наталья Николаевна, а можно, я дверь сейчас вышибу? Замок — фигня, я сам его ставил. Выбью и сам починю». Я кричу ему: «И думать не моги! Ты по УДО вышел, по УДО! Какие «выбью»?! Сейчас соседи выйдут и милицию вызовут». А он, как и все заключенные, на свободе заводится, поскольку у них совершенно нет запаса психологической прочности. Пребывание в учреждении, где за тебя все решают, не формирует социальную активность: в итоге заключенные своего добиваться не умеют и, как правило, уже не хотят. И это беда всей нашей исправительной системы — наша тюрьма никого не исправила, только испортила. Смотрите сами: заключенный несколько лет пребывает в «замороженном» состоянии, его отношения с родственниками не улучшаются, а жизнь на свободе меняется, и хорошо, если ему вообще будет куда вернуться».

Устроить на работу освободившегося заключенного в Москве — отдельная проблема. Их не берут нигде, и заставить работодателя никто не может. Поскольку отказать на основании судимости нанимающая организация не имеет права, предлоги придумываются самые разные: от «Мы вам перезвоним» до «Наша служба безопасности вас не пропустит». Одного подопечного Кузнецова устроила механиком в автосервис без оформления ставки, другого — пекарем, по той же схеме. Еще одного парня Кузнецова трудоустроить не сумела: «Его никуда не брали, он начал пить, подрался и сел с новым сроком». Наталья устало добавляет: «Все время одна и та же песня — никто их не сопровождает, рабочие места не квотируются, с родственниками социальные службы не работают — они, встретив заключенного на свободе, только говорят: «Уголовник, ты нам всю жизнь испортил!» Семья уголовника — это же неприятное клеймо. Нужен социальный патронаж, нужно формировать замещающий круг общения, возить в колонии их земляков, местных священников, может, даже крестных. Хотя бывают и такие ответы: «Крестная — моя подельница и сидит на взрослой».

А заключенные тем временем отвыкают от общества: «Я периодически встречаю девочек из Новооскольской воспитательной колонии на Курском вокзале. Они, как правило, едут в основной пункт назначения с пересадкой в Москве, где проводят несколько часов. От большого города они шалеют — когда им предлагаешь сходить в цирк или в зоопарк, девочки отвечают: «А можно мы просто на вокзале посидим?» Когда же их силком выволакиваешь в центр, они буквально сходят с ума от витрин и машин — из них как будто вылезает «чужой». На этой фразе Кузнецова делает жест, будто расстегивает на лице воображаемую молнию.

Девочки идут из столовой в отряд по тюремному двору

«Такие идиоты мы были»

Жительницу Перми Ларису Я., бывшую заключенную Новооскольской колонии для девочек, я встречала на Курском вокзале в Москве вместе с Еленой Гордеевой в сентябре прошлого года. Семнадцатилетняя девочка, по одежде и повадкам очень похожая на мальчика, Лариса просила фотографировать ее везде, где только можно: у гостиницы «Балчуг», у автомобиля Ford Escort, возле здания вокзала и внутри станции «Курская-кольцевая». В Москве Лариса была в первый раз, проездом. Одетая в спортивный костюм, черно-салатовые кроссовки и кепку, она рассказывала, что в колонии «отжималась на кулачках лучше всех девчонок», и показывала металлический перстень с черной пластмассовой накладкой, который купила специально, чтобы прикрыть порезы на указательном пальце: «Это я в колонии психанула, стекло кулаком разбила». В колонии Лариса сидела два года и попала туда за грабеж: «Такие идиоты мы были, грабанули продуктовый магазин и еще прокладки гигиенические на потолок приклеили». Получив условный срок, она совершила еще несколько краж, и условное наказание заменили реальным. Время в колонии Лариса Я. вспоминала с теплотой: «Девчонки плакали, когда я выходила».

Елену Гордееву Лариса называла исключительно Еленой Александровной. Когда мы завтракали, она спрашивала разрешения взять еще один кусок хлеба, еще один ломтик масла, еще один стакан сока. Рассказывала, что планирует поселиться у сестры и работать, и вечером села на поезд Москва—Пермь.

О ее дальнейшей судьбе мне рассказала Любовь Рожнева, начальник отдела по работе с несовершеннолетними Пермского муниципального района: «Общими усилиями мы устроили ее учиться на штукатура-маляра в 75-й лицей в село Бершеть. Девочка учится, трудолюбивая, но любит выпить. Они в этом лицее за голову хватаются, конечно: у них пять коррекционных групп, там и бывшие детдомовцы, и бывшие заключенные. Мы едем завтра в этот лицей с наркологом, два урока будем детям лекции читать об уголовной ответственности, из прокуратуры народ берем». Я спрашиваю, способны ли эти лекции предотвратить, допустим, повторный срок Ларисы, и Рожнева отвечает: «Так все идет из семьи — девочка же никому не нужна. Мама пьет, старшая сестра нормальная и порядочная, но не может взять ее под опеку. А бабушка больная уже».

В советские времена трудными подростками занимались детские комнаты милиции, где ставили на учет малолетних правонарушителей, и комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), рассматривавшие их дела. Эта госструктура сохранилась по сей день, но попавшими в тюрьму подростками она практически не занимается — напротив, севший несовершеннолетний снимается с учета и выпадает из поля ее зрения.

Исключения редки, и одно из них — Пермь, где при местной КДН существует специальный центр, занимающийся «реабилитацией семей детей, находящихся в социально опасном положении». Пока подросток сидит, психологи работают с его семьей, а за полгода до освобождения центр начинает информировать все нужные инстанции. «Если ребенок учился в школе, то его должны восстановить в школе, — поясняет Вера Терентьева, замдиректора центра. — Если он в колонии окончил девять классов, должен подключиться центр занятости, подыскать ему работу».

По опыту самой Терентьевой, во многие семьи кураторов КДН пускают неохотно: «Дверь могут не открыть — или поговорить, а потом выгнать. Они, конечно, агрессивно настроены, хотя внутренне переживают — того, что произошло с их детьми, они даже не хотят принимать». Тем не менее многие родители дают кураторам свои сотовые телефоны и держат с ними связь. Пермская КДН старается следить за судьбой тех подростков, которые были у нее на учете (и даже отправляет в колонии специальные информакарты на них), —впрочем, добраться удается не до всех колоний, а в СИЗО, где заключенные могут сидеть месяцами, ее и вовсе не пускают. «Это большая проблема, — признают в центре. — В СИЗО они же со взрослыми общаются, им сразу растолковывают все понятия, все азы криминала».

Из шести человек, которыми сейчас занимается КДН, только один сидит повторно. Впрочем, эти данные нельзя считать полностью достоверными: есть вероятность того, что бывший несовершеннолетний заключенный сядет на повторный срок уже в колонию для взрослых.

Храм Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы (действует с 2008 года)

Как выглядит этот круговорот, в котором человек, отсидев один срок, сразу же садится снова, хорошо видно на примере заключенной М., которая сидит в мордовской исправительной колонии №2 по статье 158-й, ч. 1 (кража). Ей 32, отбывает уже шестой срок — в судебных очерках таких называют злостными рецидивистками.

В первый раз села в 14 лет за разбой — «азарт был, все в одной компании, собрались и вместе как-то… Несколько эпизодов было: магазин обокрали, золото снимали, такая у нас банда была, и всем — от четырнадцати до шестнадцати лет». Второй раз снова села за кражу в 15 лет — «как-то так получилось». Вышла в 17 лет и через несколько месяцев села снова — «с друзьями в ресторане деньги унесли и четыре коробки мороженого. Донесли коробки до рынка, там и продали. Нас сдал один из нашей компании — его взяли на чем-то другом, а он следствию поспособствовал».

Четвертый срок был уже через 5 лет: «Я с соседом поругалась — он сплетни во дворе начал распускать. Мы побили его с друзьями, он умер потом. Дали три года». «Давайте без деталей, ладно?» — просит М. Похоже выглядел и пятый: «С соседкой поругались, я ей пригрозила, мне за угрозу убийства десять месяцев дали». Сейчас М. отбывает шестой срок: «Вышла на свободу, на работу не устроилась, полгода так прожила, а потом познакомилась с человеком. Я у него телефон взяла и сказала, что в субботу верну, а он уже в пятницу пошел и заявление в милиции написал, что я у него телефон похитила. Он на суде это говорил, что припугнуть меня хотел, но мне дали срок — девять месяцев. Вот теперь он меня ждет, переживает, помогает мне очень. Передачи шлет, переводы. Александр Еремеевич его зовут, сам — бывший журналист, работал в газете «Березовский рабочий». Он ко мне относился как к дочери».

Родителей у М. нет. «Мать умерла, когда мне было пятнадцать лет, я еще в колонии сидела, не могла ее схоронить. Папу убили, когда мне было двадцать лет. Из-за денег — он был чернобылец, получил пенсию в этот день, денег много, ну пошел в гости, драка, а потом его и убили». Куда идти после освобождения М. не вполне представляет: «Буду пытаться устроиться на работу, на любую. По специальности я — швея. И повар. Может, поваром?» Про центры, помогающие заключенным, она никогда не слышала.

«Их просто выпустили — и все»

Согласно данным ФСИН, по состоянию на 1 марта 2011 года в российских колониях содержались 814,1 тысяч человек, то есть 607 заключенных на 100 тысяч населения. Это почти в пять раз больше, чем, например, в Великобритании (148 человек на 100 тысяч). При этом, по данным Росстата, в 2010 году в нашей стране было 530 тысяч «преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления». Согласно внутренней статистике ФСИН, в российских исправительных колониях 17 тысяч женщин-заключенных, осужденных на повторный срок.

В западных странах существуют так называемые службы пробации, которые должны оценивать риск повторных правонарушений, заниматься реабилитацией осужденных и освободившихся и пытаться заменить заключение альтернативными мерами наказания. В Бельгии, Австрии, Италии, на Мальте и в Шотландии прежде всего пытаются добиться, чтобы правонарушитель полностью возместил ущерб, и делают это при помощи общественных санкций. В Австрии, если человек все-таки попадает в тюрьму, по освобождении ему помогают работники службы пробации. Помощь разная: от правового консультирования до направления на лечение. Перед освобождением социальный работник ищет для подопечного временное жилье. В некоторых европейских странах простейшие формы пробации — в виде замены тюремного заключения общественно полезным трудом — существовали еще в XIX веке. В Финляндии частные организации, финансируемые христианскими благотворителями, работали в тюрьмах начиная с 1870 года. Осужденным активно помогали волонтеры — на протяжении всего срока и после освобождения.

На тот момент Финляндия еще была частью России, но с тех пор как она отделилась, всякие намеки на организованную российскую службу пробации бесследно исчезли. Виктор Брезгин, председатель Общественного совета по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Мордовия, говорит, что бывшими заключенными общество и государство совсем не занимаются: «Правозащитные организации немножко — и все». Брезгин также руководит центром занятости, и за пять лет на этом посту не может вспомнить ни одного случая, когда заключенные удачно трудоустраивались через его службу и «жили долго и счастливо». Помочь им, считает он, могла бы государственная служба пробации. Вот только когда она будет создана — непонятно.

«После переписи заключенных мы понимаем, что ежегодно через СИЗО проходят более 2,5 миллионов человек, — говорит Брезгин. — Количество осужденных, полностью утративших социальные связи, увеличилось по сравнению с прошлой переписью на 6% и составляет порядка 15% от общего числа. Им некуда ехать, ими никто не занимается. Получается, что их просто выпустили — и все. Обществу они не нужны, государству — не нужны, а кому же они нужны?!»

Свободное время в тюремном дворе

«Трусы, майка и фуфайка»

В доме матери и ребенка при мордовской исправительной колонии ИК-2 — обстановка обычного детского дома: одинаковая одежда, светло-голубые стены, батареи с оплывшими каплями краски, перекрученные колготки на маленьких ногах. В столовой с десяток детей хором здороваются, а потом одна девочка с громадным розовым бантом скороговоркой читает «Уронили мишку на пол…». Тут есть и восемь специальных комнат: в каждой — по две кровати разного размера, для совместного пребывания матерей с детьми до трех лет.

Одна из заключенных, 35-летняя Жанна, отбывает срок за нанесение телесных повреждений. В колонию она поступила беременной, ее сын Даниил родился в августе 2008 года. Скоро Жанна выходит на свободу и едет домой — в поселок Емба Республики Коми.

— Чем вы будете заниматься на свободе?

— Точно не знаю, хотелось бы шитьем. У меня родственники занимаются пошивом на дому.

— С кем будете жить?

— Первое время с мамой, чтоб ребенок адаптировался. А потом займусь устройством личной жизни.

— К вам приезжают на свидания родственники?

— Нет, я не хочу, чтобы ребенка здесь видели. У меня все переживают: «Бедный ребенок!» Хотя он не бедный. Я хочу сделать вид, как будто мы откуда-то приехали. Допустим, жили в гостях где-нибудь.

— Сколько времени вы видите ребенка?

— В общей сложности четыре часа в день. Я прихожу, если погода позволяет, одеваю его на прогулку, во время прогулок занимаюсь с ним, потом, когда время подходит, возвращаемся, и я с ним прощаюсь. Утром — обратно. По времени они уже все знают, ждут прихода мам, мама же для них главный человек. Я думаю, они это сразу понимают.

— Вы хотите освободиться или чего-то боитесь?

— И хочу, и боюсь. Боюсь увидеть те перемены, которые произошли без меня. Перемены в жизни города, в людях, в знакомых. Перемены в маме: я по голосу слышу, когда звоню, что она постарела и, возможно, болеет. Любой осужденный боится выйти на волю после срока, боится осуждения со стороны людей. Любой судимый, когда на свободу приезжает, ему кажется, на него все смотрят, все знают, все осуждают. Мне еще предстоит через это пройти.

Восемь лет назад, когда при доме матери и ребенка впервые открылось небольшое отделение для совместного проживания мам с детьми, одним из первых его воспитанников был Игорь, сын заключенной Ольги К., отбывавшей второй срок за воровство. Эту заключенную хорошо помнит Алла Покрас, руководитель российских программ Penal Reform International — организации, которая занимается тюремными реформами по всему миру и поддерживает благотворителей и НКО, занимающихся социальным сопровождением заключенных. Ольга К., помогавшая ремонтировать здание дома, была ей симпатична: «Она косила под дурочку, но была обаятельна и артистична. Ольга сама родилась в колонии, где сидела ее мать, и Игорька родила на зоне. В приговоре у нее было записано анекдотическое — не помню точной формулы, но что-то вроде «Выхватила пачку денег из кармана брюк неопознанного мужчины».

Когда пришло время освобождения, Алла встречала Ольгу у ворот колонии: «Во-первых, некому было, во-вторых, мне интересно было посмотреть, что происходит, когда человек освобождается». Происходило вот что: Алла с Ольгой приехали в Саранск и попробовали поселиться в гостинице. Паспорта у Ольги не было, только справка об освобождении. Администратор брезгливо взяла двумя пальцами справку и сказала Покрас: «Вас мы селим, а вот девушку с ребенком — не можем». Со скрипом, после уговоров Аллы, они поселились в гостинице, причем Игорь спал с Ольгой на одной кровати. Он всю ночь просыпался и спрашивал: «Мама, ты никуда не уйдешь?»

В следующий раз Алла и Ольга увиделись в октябре 2010 года, в мордовской колонии. Рецидивистка с четвертым сроком (в этот раз — за грабеж), Ольга начала плакать с первой минуты встречи: «Стыдно мне, стыдно! Вы мне помочь хотели, а я вас подвела!» История проста — после того как Алла уехала из Саранска, Ольга нигде не могла найти работу: «Я везде ходила, и все меня на три буквы посылали». Потом подруга детства помогла ей снять комнату и устроить Игоря в детский сад: «Я прихожу за ним, а у него губа разбита. Я говорю: «Кто?» Он: «Воспитательница». Ну мне пришлось прямо там набить ей рожу. Я ж не умею словами разговаривать. Потом я пошла к ней домой, там ей еще нахлобучила. А она крякнула потом от гематом, они у нее вовнутрь были». Недолгий перерыв между сроками Ольга прожила так: «Я «хорьков» кидала. Если вижу мужика пьяного, подхожу, составляю компанию. А что делать, если мужик — лох, «хорек»?! Его обязательно надо оставить в костюме-тройке — трусы, майка и фуфайка. Больше он ни на что не годен. Не спать же с ним. Спать — я уж точно нет. Раз мне попался подполковник СОБРа, так я и его обула. Он пошел, с банка деньги снял, я привела его на хату и оставила при своих интересах».

Ольге 35 лет, но выглядит она на 60: немытые волосы под серым платком, темно-синий старушечий халат, желтые зубы. Уроженка Саранска, до 15 лет она жила в детском доме и занималась гимнастикой, «пока все кости не переломала». В 1992 году, едва ей исполнилось 16, Ольгу направили из детдома в училище: «Дали платьишко голимое и 50 рублей денег. Я год проучилась на швею, а потом меня подружка в гости пригласила, выпить». Она говорит, что резала колбасу на закуску, когда один из собутыльников попытался ее изнасиловать. «Я его словами — он не понял. Пришлось ножичком. Он умер в больнице, а мне пять лет дали. Могли бы — год, за самооборону». Ольга утверждает, что, когда вышла на свободу после первого срока, не смогла получить ни жилья, ни приличной работы: «Я же детдомовская, сидевшая. Кто таким, как я, квартиру даст?! Меня только уборщицей в магазин взяли, а жить было негде, по подругам жила, и еще временно пустили на койку в общежитии завода «Лисма». Получается, чтобы квартиру снимать, мне на воровство идти надо было». Она и пошла. И так — четыре раза.

На свободу Ольга выходит летом и говорит, что в этот раз «конкретно настроена» и хочет «завязать», но, глядя на нее, в это сложно поверить. «Если б я в первый раз вышла, молодая, и мне, когда я по собесам пошла, сказали бы: «Ну давай мы тебе поможем, ты же детдомовская, может, тебе жилье нужно», — то я бы работала, базара нет, я б не кидала, не дралась. Но у меня этого не было», — говорит она, стараясь не глядеть на Покрас. После недолгой паузы та спрашивает: «Оля, а Игорьку сколько лет сейчас?» Ольга отвечает: «Тринадцать. Забрали его у меня, в детдоме живет. Письма мне пишет: «Эх ты, сказала, что уйдешь на пять минут, а сама — опять сюда».

Актовый зал Новооскольской колонии, мероприятия здесь проводятся каждое воскресенье — фестивали, концерты, конкурсы, КВН

Сиди тихонько, разводи свиней»

Государственные службы сопровождения бывших заключенных есть только в одном российском регионе — Пермском крае. Они были организованы в 2008 году в рамках губернаторского эксперимента по снижению уровня повторной преступности. Начали с двух районов, Краснокамского и Чусовского. Сейчас в Пермском крае работают 9 служб сопровождения, принцип работы которых начальник краснокамской службы Олег Еленев объясняет так: «Нашими клиентами являются лица, освободившиеся из мест лишения свободы и условно осужденные. С клиентами мы подписываем типовые договоры о сотрудничестве, по которым гарантируем клиентам помощь в подборе работы, обеспечении жильем, документами. Если нужно, можем предоставить и юридическую поддержку в суде, и помощь психолога — по желанию». На каждого клиента из краевого бюджета выделяется 12 тысяч рублей ежегодно. Почему все это появилось в Перми — понятно: в Пермском крае 40 колоний, это столица тюремного края. Ежегодно освобождается порядка 2 000 жителей, из них в Краснокамск возвращаются 300 человек. В ведомстве Еленева работают 10 кураторов, действующих по участковому принципу: за полгода до освобождения потенциального подопечного они начинают проверять, есть ли у него дом, ждут ли его родственники, найдется ли для него хоть какая-то работа.

В 2009 году, когда продавщице Наталье Стригуновой исполнилось 28 лет, ее судили за кражу и отправили отбывать наказание в колонию-поселение Краснокамского района. Через год она вышла — бывшая продавщица продуктового магазина, бывшая наркоманка. Документов при себе у нее не было — она потеряла паспорт, уже не помнит где. Денег не было тоже, соответственно, паспорт она сделать себе не могла. Оформить документы ей помогли в службе сопровождения бывших заключенных. Стригунова считает, что без помощи Еленева и своего куратора Галины Соргиной вряд ли бы справилась: «Кто бы меня на работу взял, а? Да кому я такая нужна? Хотя я вроде не колюсь уже». По их просьбе Наталье оформили субсидию на 60 тысяч рублей в Центре занятости Краснокамского района, и теперь она живет в избе в деревне Батуры — разводит поросят. За год она вырастила семь свиней, шесть заколола под Новый год и продала — по двести пятьдесят рублей за килограмм. Осталась одна свинья, которая недавно опоросилась. «Еще у меня коза есть, курицы. Яйца продаю. Но поросят лучше всего разбирают, у нас перед концом года штук тридцать их было, всех распродали».

Свиней Наталья, по ее словам, любит — в детстве хотела быть ветеринаром. Но вместо этого кололась героином: «У нас в Краснокамске с этим проблем нет, из Перми за героином приезжают. Уже в школах колоться начинают». На поселении, по ее словам, она не кололась — не потому что не было, а потому что не хотелось: «И так весь город знал, что я — наркоманка. И какие у меня были варианты после освобождения? Мне 29 лет, мне есть что-то надо? Одеться надо? За квартиру платить надо? В общем, сиди себе тихонько в деревне, разводи свиней».

Нормальную работу, по мнению Галины Соргиной, самостоятельно заключенный вряд ли сможет найти: «К нам приходят клиенты, мы им даем список вакансий. Они идут по адресам, а работодатели, когда узнают, что перед ними бывшие зэки, им отказывают. Тогда мы звоним сами, убеждаем, говорим, что это пилотный проект губернатора края, снижение повторной преступности, то-се». Многим бывшим заключенным негде жить, и Соргина подыскивает клиентам жилье: «Где-то сторожами их устраиваю, на лесозаготовки, в садовые кооперативы. Бывает и такое — у одного клиента есть жилье, у другого — нет. Я вижу, что они друг другу подходят, ну и селю их вместе».

Официально кураторы должны навещать своих клиентов примерно раз в неделю в течение полугода. Но, уверяет Еленев, ходят они и потом: «Вы поймите, это же в наших интересах — чем лучше мы будем работать, тем больше клиентов с нами договора заключат».

Один из постоянных клиентов Галины и Олега — предприниматель Михаил. Ему 32 года, и из них 14 лет он провел в колониях — за воровство и грабеж. Воровал по всему Пермскому краю и точно так же сидел: «Начал с Пермской малолетки, закончил колонией в Ныробе». Разрыв между сроками — пять месяцев: «Возвращаюсь, и все заново. В колонии напридумываешь про свободу всякого, выходишь, а тут у вас все совсем по-другому и не нужен ты особо никому». Летом прошлого года по просьбе Еленева Михаилу была выделена в Центре занятости Краснокамска субсидия в 60 тысяч рублей. Теперь он строитель. Недавно его бригада застеклила окна в краевой детской больнице в Перми, отремонтировала взрослую больницу в Краснокамске и построила часть домов на объекте «Рубин». В его бригаде работают пятеро человек, и все пятеро — бывшие заключенные. «Получается так: наши люди встают на ноги и помогают подняться другим», — комментирует Соргина. Застройщики, по словам Михаила, не знают, что работают с бывшими заключенными. В курсе только подрядчик: он, конечно, тоже из бывших, отсидел по экономической статье.

«Иногда так надо сделать, чтобы человеку и помочь, и немножечко спустить его на землю, — рассказывает Еленев. — Была вот у меня недавно такая ситуация: человек пришел, недавно освободился. Сидел в поселке Скальный Чусовского района. Вот там, говорит, надгробные памятники не продаются, нет ритуального бизнеса, дайте субсидию, все налажу». Я его спрашиваю: «Там морг есть, в Скальном твоем?» «Нет, — отвечает, — все трупы возят в Чусовой на вскрытие, и все родственники туда же ездят». «Ну, значит, прогоришь ты в Скальном, они все необходимое в Чусовом купят». Теперь вместе думаем, чем бы ему заняться».

Из 726 человек, которыми занималась служба сопровождения в прошлом году, на повторный срок сели всего 26.