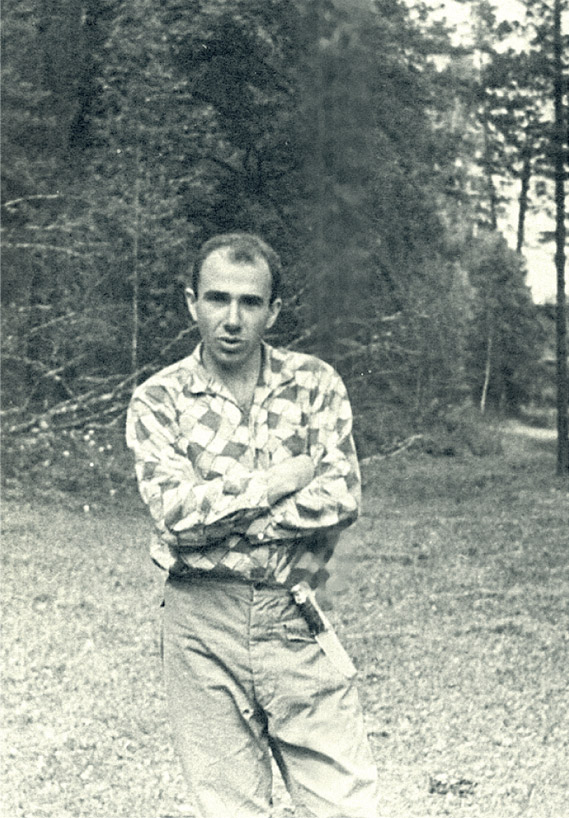

Феликс Шапиро

Литературный редактор «Веселых картинок» — о Харбине 1920-х годов, аресте редакции газеты «Гудок», дворовой жизни, голоде и расцвете детского журнала, который в эпоху оттепели стал единственным изданием без цензуры

24 августа 1930 года — родился в Москве

1937 год — арестовали и расстреляли отца

Октябрь 1941 года — февраль 1944 года — был в эвакуации в Марксе, а затем в Оренбургской области

1944–1948 годы — продолжил учиться в мужской школе №59

1948–1953 годы — учился на филологическом факультете МГУ

1953–1954 годы — работал учителем в городе Чесноковке

6 июля 1954 года — родился сын Андрей

1955–1956 годы — преподавал в вечернем техникуме при Министерстве местной промышленности и работал внештатным сотрудником в газете «Московский комсомолец»

1956 год — реабилитировали отца

1956–1993 годы — работал литературным редактором в журнале «Веселые картинки»

14 октября 1962 года — родилась дочь Катя

1993–1998 годы — работал в журнале «Плюс Я»

11 октября 1988 года — родилась внучка Юля

25 октября 1993 года — родился внук Александр

С 2002 года — работает в журнале «Розовый слон»

21 января 2005 года — родился внук Ника

Мой папа, Шапиро Бениамин Захарович, родился в 1907 году в Белоруссии; мама, Шнидман Лия Моисеевна, — в 1909 году в Хабаровске. После революции они оба со своими родителями переехали в Китай и жили в Харбине, где и познакомились. Не думаю, что их родители бежали от Красной армии, просто так вышло. Харбин в 1920-е годы был, по сути, русским городом. И мама, и папа были просоветски настроены. Маму даже таскали в китайскую полицию, потому что она демонстрировала приверженность коммунистическим идеалам. Позднее мы шутя называли их поколение комсомольцами 1920-х годов. О жизни бабушек и дедушек я знаю мало. По рассказам мамы, ее отца убили в Харбине китайцы за то, что он заступился за русскую девочку.

В 1928 году русскоязычные жители начали массово уезжать из Китая. Папа приехал в Москву в 1928-м, а мама — в 1929-м. Здесь они и поженились. Папа окончил Институт красных журналистов и пошел работать в газету «Гудок». И сразу вступил в партию — конечно, по убеждениям. Тем более что особых благ это не принесло — тогда госслужащие и члены партии не могли получать больше, чем обыкновенный рабочий. Мама пошла на электроламповый завод и, уже работая там, вступила в партию.

Я родился 24 августа 1930 года. Мама сразу ушла с работы, а папа был помощником ответственного секретаря в газете «Гудок». Ну, конечно, отдельной квартиры у нас не было — мы жили, как и все, в коммуналке, без ванны, с колоссальной плитой, которая топилась дровами. Всего в квартире было шесть семей.

По рассказам мамы, ее отца убили в Харбине китайцы за то, что он заступился за русскую девочку Благодаря папе мы жили чуть лучше, чем наши соседи по квартире: он уже считался ответственным работником. Он был очень эрудированным и целеустремленным человеком и где-то в 1935 году пошел на курсы подготовки советских дипломатов. А 1937 год стал рубежным: в ночь на 14 мая папу арестовали. Устроили обыск, забрали пишущую машинку. Я спал, а когда утром проснулся и спросил, где папа, мама сказала, что он уехал в командировку, — в этом не было ничего необычного, он ведь ездил в командировки. Но ребята во дворе быстро открыли мне глаза на то, что случилось. Маму, естественно, исключили из партии — она осталась с шестилетним мной и моей десятимесячной сестрой Ритой. Без специальности, почти без денег — жена врага народа. Мама была очень прямым человеком. Когда на партсобрании в «Гудке» их с папой исключали из партии, она там устроила такое! Мол, я лучше знаю своего мужа — он не мог быть врагом народа. Потом ее несколько раз вызывали в НКВД, и там она тоже выступала с такими речами. Следователь подошел к ней и сказал на ухо: «Лия Моисеевна, пусть мы будем все враги народа, пусть ваш муж не враг народа, но я вас очень прошу об этом помолчать. У вас двое детей, и вы знаете, что может произойти, если вас арестуют».

Вообще до ареста отца мы жили неплохо. Вот-вот должны были получить квартиру… И не дай бог, если б мы ее и правда получили, — после папиного ареста нас бы выкинули на улицу! Вот-вот папа должен был кончить одногодичные курсы английского языка, и мы бы уехали в Лондон. Так что жизнь сломалась на взлете.

Некоторое время мама носила передачи в Бутырскую тюрьму, а потом ей сказали, что папа приговорен к 10 годам без права переписки, переведен в лагеря и больше передачи принимать не будут. Тогда никто не знал, что это такое. Только потом, уже после смерти Сталина, стало ясно, что это означало расстрел. А в 1944-м мы получили маленькую записочку, что папа умер в лагерях от сердечного приступа. Что произошло на самом деле, мы узнали намного позднее. Когда в 1956 году началась реабилитация, я получил справку о том, что папино дело прекращено за отсутствием состава преступления, а он посмертно реабилитирован. Мы с мамой пришли в архив КГБ, нам вынесли тонюсенькую папочку, в которой было три или четыре листочка. Тогда же, в 1956 году, маме позвонил незнакомый мужчина и сказал, что встречался с папой в заключении и теперь очень хочет встретиться с нами. Мы пришли к нему, и он рассказал, что был арестован в 1937 году и одну ночь провел в башне Бутырской тюрьмы. В камеру, где он находился, бросили насмерть избитого человека — это и был мой папа. Папа сказал ему: «Я не выживу. Я все подписал. У меня такое предчувствие, что вы сможете выйти, и я вас умоляю найти мою жену и детей и сказать, что я ни в чем не виноват, что показания из меня выбили, и поэтому пусть в их глазах я останусь честным человеком».

Мать, Лия Моисеевна Шнидман, конец 1970-х годов

Где-то в 1988–1989 годах я получил уже совсем другую справку — в ней говорилось, что папа был арестован 14 мая 1937 года и необоснованно расстрелян по приговору военной коллегии 23 ноября 1937 года. Если раньше дело было закрыто, то теперь мы могли его посмотреть. На этот раз мне выдали очень пухлое дело. Первым документом был ордер на арест. Бланк был стандартный, а имя вписано от руки. Никаких точных формулировок, просто — «арестовать». Далее шли страницы, которые заполнялись следователем, и страницы, которые папа писал собственноручно. Дочка, которая сидела рядом, сказала: «Пап, смотри, как изменился его почерк». И действительно, был такой округлый, красивый почерк, а потом он сильно изменился — строчки налезали одна на другую. Папу обвинили в том, что он шпион японской и китайской разведки и вместе с другими сотрудниками газеты «Гудок» — а арестовали почти всю редакцию — должен был устраивать диверсии на железных дорогах. В этой папочке было зафиксировано все, каждый наш чих! Так я узнал, кто был осведомителем в нашей коммуналке: одинокая женщина, которая (она этого не скрывала) подрабатывала своим телом.

В тот год брали почти всех харбинцев. Папиного брата Матуса тоже расстреляли, уцелела только их сестра Августа. Не тронули и маминых сестер. А вот ее брата Александра, которому было 18, арестовали, и 10 лет он провел в лагерях. Выжил благодаря тому, что рассказывал уркам «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», и его не трогали.

Материально мы жили не приведи господи. Ну например, были одни ботинки — одновременно и летние, и зимние, и пока они не снашивались, другие не покупались. И одежда тоже — пока я из нее не вырастал, другая не покупалась. Но все ребята были такие, поэтому изгоем я себя не чувствовал.

Так я узнал, кто был осведомителем в нашей коммуналке: одинокая женщина, которая (она этого не скрывала) подрабатывала своим телом

Воспитал меня двор. Наш двор был закрыт со всех сторон забором, и самым любимым местом была помойка, которая вывозилась раз в неделю, поэтому всегда можно было в ней покопаться — вдруг паяльник какой-нибудь найдешь старый… Но самое главное — это компания. Нынешним ребятам это трудно себе представить, но тогда мы жили как дети одной семьи. Прятки, «12 палочек», «Штандар» — весь день был занят играми. Маме было не до меня, она уходила на весь день на работу. Мы гуляли, бегали в арбатскую булочную, катались на подножках трамваев — в общем, полная свобода.

В 1938 году я пошел в замечательную 57-ю школу. У нас была очень хорошая учительница. Помню 8 Марта, абсолютно бесснежная Москва, и я в какой-то безрукавке бегу с ребятами на улицу Горького покупать ей цветы.

Когда началась война, мы с пятилетней сестрой уехали с интернатом медицинских работников, потому что еще в 1940-м мама стала работать на санэпидемстанции. Мы плыли по Волге в Республику Немцев Поволжья, и нас засек немецкий самолет. Но у нас был очень опытный капитан — он обманывал летчика, подавая то вперед, то назад, и ни одна бомба в нас не попала. В Марксе были хорошие дома, все по-немецки сделано. Печи — вполовину дома, и в каждой — котел для горячей воды. Только все эти дома стояли пустые — немцев выселили в один день. В городе остались только русские. По улицам ходили недоеные коровы. Грязь была жуткая, потому что улицы немощеные. Я сразу пошел на почту и отправил маме телеграмму: «Доехали благополучно, срочно высылай сапоги».

Мама приехала где-то в ноябре 1941-го: покинула Москву во время паники и стала пробираться к нам. Ей главное было — спасти детей. В Марксе я пошел в школу. Зима была жуткая, очень холодная. Помню, как мне говорили, что в такие морозы никто не учится.

Страха во время войны не было. Да и возраст был такой, когда интерес посмотреть на немецкий самолет сильнее, чем страх. Прежде всего вспоминается чувство голода. Вплоть до отмены карточек в 1947 году все время хотелось есть. Помню, когда уже вернулись в Москву, мама мне оставляла на обед кусочек хлеба. Я готовил уроки, а этот кусочек лежал в шкафу. Вот я что-нибудь поделаю — и отломлю себе немножко, потом еще чуть-чуть, и к обеду ничего не оставалось.

Жена Феликса Шапиро Ольга Лаптева с их сыном Андреем, 1955 год

В 1943 году мы с мамой и сестрой уехали из Маркса в Оренбургскую область, где отбывала ссылку моя бабушка с папиной стороны. А в конце зимы 1944 года муж маминой сестры прислал нам вызов из Москвы — без вызова приехать было невозможно. В Москве прямо на вокзале у нас украли чемодан. Мы поехали к маминой сестре. На столе нас ждало угощение: нарезанный хлеб, на который намазывали нечто очень хорошо пахнущее. Оказалось, это коронное блюдо москвичей того времени — паштет из дрожжей.

Мы думали, что сразу переселимся в нашу комнату, но она оказалась занята майором морских сил. Он добился, чтобы жене врага народа отказали в заселении. Вызов ликвидировали, и мы перешли на нелегальное положение — а это значило, что нам перестанут давать карточки. Но и тут не обошлось без добрых людей: наш домоуправ, рискуя своей свободой, ставила печать и подписывала карточки. В общем, она нас спасла.

Маме удалось устроиться на санэпидемстанцию, где она работала до войны, так что какие-то деньги у нас были. Но жить мы продолжали с дядей Ганей и тетей Фирой, рядом с Трубной площадью. Там ходили трамваи. Рядом с нами они замедляли ход, и я спокойно вспрыгивал на подножку на Трубной, а в Нижнем Кисловском переулке спрыгивал. И вот однажды я спрыгнул, а милиционер хвать меня за шиворот: «Ты чего?» И отвел в милицию. Вот тут я сильно перепугался, потому что знал: если я скажу, что я Феликс Шапиро и живу там-то, — нас выставят из Москвы. Часа три я сидел, а рядом сидел дежурный и чего-то писал. И вдруг он поднял глаза и говорит: «Ты чего здесь делаешь?» — «Да вот, спрыгнул». — «Большая скорость у трамвая была?» — «Нет, небольшая». — «Так иди отсюда, но больше не прыгай». Он увидел: парень какой-то, худой. Наверное, даже босой — ботинки я летом не носил, экономил.

Я даже написал письмо Сталину, чтобы нам восстановили вызов. Пришел в Кремль со стороны Боровицкой башни, где было написано «Приемная». За окошечком сидит кагэбэшник, естественно. Я говорю: «Вот письмо товарищу Сталину». Он: «О чем пишешь?» — «Личная просьба». А мама написала Молотову. Конечно, письмо к нему не попало, но, видимо, его прочитала какая-то добрая душа, потому что прописку нам восстановили, а майора этого попросили.

Послевоенное время было очень трудным. Я пошел учиться в 59-ю школу, которая тогда была мужской. Класс у нас был очень дружный — мы до сих пор почти каждый год встречаемся. Если срывались с уроков, то все вместе, кроме двух-трех самых благовоспитанных. Друг за друга стояли стеной. И учителя были замечательные. До революции это была Медведниковская гимназия, и, по-видимому, многие наши учителя преподавали еще там. Сейчас-то я понимаю, что они работали за нищенскую зарплату, но всегда очень следили за собой. Это были интеллигенты высшей пробы, из старомосковской интеллигенции. Они никогда не раздражались, не ругались, сами были личностями и уважали личности учеников.

Ботинки я летом не носил, экономил

Были у нас и трагедии. Лидером нашего класса был Том Петров. Вообще, это были два брата-близнеца — Том и Дим. Их родители преклонялись перед англо-американской культурой и так их назвали. О Томе можно писать целую книгу, и, кстати, о нем написаны две — одна художественная и одна биография. Том был очень сильной личностью, из очень обеспеченной семьи — его мама была директором Института туберкулеза и депутатом Верховного Совета, отец — завсектором здравоохранения ЦК партии. Но Том никогда не задирал носа, учился средне, считая, что это не самое главное в жизни. После окончания МГУ его устроили в Госполитиздат при ЦК партии. И тут он оказался связан с так называемым «делом Краснопевцева». Это было время оттепели, и сложилась группа студентов и аспирантов, которые вместе обсуждали разные политические вопросы, даже писали листовки. А тут грянули венгерские события, и несмотря на ХХ съезд, их всех загребли. Собирались они как раз у Тома, и он, вообще-то, проходил просто как свидетель, но его обвинили в недоносительстве, и судьба его зависела от решения партийной организации. А его лучший друг Феликс Алексеев очень хотел поехать работать в Прагу — он выступил и сказал, что вот здесь раздаются речи «по молодости», «простить», а это все на самом деле политическая близорукость. И предложил исключить Тома из партии. В итоге Феликс поехал в Прагу, а Тома исключили из партии и сняли с работы. Он пошел работать на завод, в самый трудный черный цех, где льют чугун, от этих переживаний у него открылся порок сердца, и в 1956 году он умер.

Со своим классом в Чесноковке, 1954 год

Школу я окончил в 1948 году с тремя четверками — одна из них по русскому, с которой медаль не давали. Дело в том, что несколько медалей у нас должны были получить евреи, и всем, включая меня, поставили четверки по русскому. Я собирался поступать на филологический факультет и написал перед поступлением автобиографию: «Я, Шапиро Феликс Бениаминович, родился тогда-то, отец — Шапиро Бениамин Захарович, арестован тогда-то…». А мама мне говорит: «Фелька, про отца не пиши». Но я ж комсомолец, а перед государством нужно быть честным. И написал. Вхожу в большой зал, в конце — стол приемной комиссии. Там сидит доцент Василенок — на всю жизнь его фамилию запомнил. И вот я стою в длинной очереди и по губам этого доцента Василенка читаю, что он всем задает один и тот же вопрос. Подхожу ближе и слышу: «Репрессированные в семье есть?» Вместо того чтобы выйти и все переписать, я отдаю ему и говорю: «Читайте». Он прочитал, передал документы секретарю — и все. За сочинение я получил четверку, а на следующем устном экзамене по литературе доцент Ухалов начал меня сыпать. И я вижу — перед ним лежит мое раскрытое дело, а слова «отец арестован в 1937 году» подчеркнуты жирным-жирным красным карандашом. В итоге у меня был непроходной балл.

Жизнь вообще удивительная вещь. В судьбу я не верю, но верю в удивительное сцепление добрых людей. Судьба — это и есть те добрые люди, которые попадаются у нас на пути. Оказалось, что в нашей школе учился сын заместителя декана заочного отделения филфака Николая Ивановича Либана. Он договорился, чтобы меня приняли на заочное отделение. И вот я, как идиот, заново пишу автобиографию — в том числе про отца — и несу на заочное отделение. Маленькая такая комнатка, за столом сидит женщина — явно дворянка в прошлом. Она читает мою автобиографию, смотрит на меня своими голубыми глазами и говорит: «Молодой человек, вас кто-нибудь тянет за язык?» А я уже созрел: «Переписать?» — «Разумеется». Так я попал на филфак.

На экзамене я вижу — перед доцентом лежит мое раскрытое дело, а слова «отец арестован в 1937 году» подчеркнуты жирным-жирным красным карандашом

До 1953 года я только допускал, что есть отдельные ошибки, но был уверен: советский народ живет замечательно, гораздо лучше, чем за рубежом. В 1953-м я не рыдал, но абсолютно искренне думал: «А что же теперь будет без него? Как мы будем жить дальше?» После ХХ съезда весь флер, конечно, слетел. И не только у меня. У нас в доме жила темная-темная монашка, которая отсидела за то, что была в монастыре. Помню, как она посмотрела «Обыкновенный фашизм», пришла и сказала: «Фелька, а ведь у нас — как у них».

Что касается мамы, то у нее никакой переоценки не было. Ей было всего 29 лет, когда она осталась одна. То, что ее не арестовали, спасло меня и Риту от детдома для детей врагов народа. Тем не менее она считала, что Сталин об этом не знает. Но это не самое страшное. А самое страшное, что она оправдывала эти репрессии: кругом враги народа, мы живем в капиталистическом окружении, они хотят нас покорить. Лес рубят — щепки летят, она так и говорила! В 1956 году, как только реабилитировали папу, она сразу подала заявление о восстановлении в партию. Через 20 лет после исключения! Когда ей выдали партийный билет, там был прочерк: с 1937 по 1956 год. И мама дошла до комиссии партийного контроля, чтобы этот прочерк ликвидировали. А когда в 1981 году придумали значок «50 лет в КПСС», она с гордостью его носила. Сейчас, конечно, маму понять трудно. Но тогда был такой невероятный идеологический пресс, и тяжелее всего пришлось нашим родителям, потому что сталинские репрессии прошлись именно по ним.

Конечно, то, что я пережил до 1953 года, и то, что было после, — две разные эпохи. Страх, конечно, оставался. Помню, на одну ночь мне дали «Архипелаг ГУЛАГ», я лежал на балконе с лампочкой и читал. Думал я только о том, что если сейчас ко мне придут, то деваться некуда: если сброшу книгу с балкона, то там уже стоят. За самиздат ведь действительно сажали.

С сыном Андреем, 1955 год

Красный диплом я не получил из-за четверки по марксизму-ленинизму, но не это сыграло решающую роль в моем распределении. Это был 1953 год. Сталина, к счастью, уже не было, но я все-таки был евреем и сыном врага народа. Помню, как я вошел в комнату, где сидела распределительная комиссия. Председатель Почекутов, с которым я столкнулся на три минуты, на всю жизнь мне запомнился. Он посмотрел на меня своими холодными кагэбэшными глазами и спросил, кем бы я хотел стать. Я сказал, что хочу работать в газете. Он сказал, что желающих работать в газетах у нас много, а вот школьных учителей не хватает, а потому мы вас распределяем в распоряжение Алтайской железной дороги. И я поехал в Новосибирск, откуда меня отправили в Чесноковку (сейчас Новоалтайск. — БГ), в 30 километрах от Барнаула и в четырех сутках езды от Москвы. Я работал в 166-й железнодорожной школе, преподавал русский язык, литературу и психологию.

В Чесноковке меня должны были взять в армию, потому что, в отличие от всех моих однокурсников, после окончания университета мне не присвоили звание младшего лейтенанта. Я пришел в военкомат вставать на учет, а там сидит лейтенант — мой ровесник. Он достал мое личное дело, а в нем, как на приемных экзаменах, подчеркнуто: «Отец арестован в 1937 году». И он говорит: «Вообще-то, я тебя должен призвать. Ты пока напиши министру обороны, а у меня к тебе личная просьба: я сдаю экстерном за десятый класс — будешь писать за меня сочинение». Так и договорились. Я написал Жукову письмо, а поскольку потихоньку начиналась оттепель, мне довольно быстро пришел ответ, что дело пересмотрено и мне присвоено звание младшего лейтенанта. Я пришел в военкомат, этот лейтенант мне отдал военно-офицерский билет и говорит: «Писать-то сочинение будешь?» Ну что поделать, уговор дороже денег, так он и кончил десятый класс с моей помощью.

«Вообще-то, я тебя должен призвать. Ты пока напиши министру обороны, а у меня к тебе личная просьба: я сдаю экстерном за десятый класс — будешь писать за меня сочинение»

В октябре 1953 года ко мне в Чесноковку приехала моя однокурсница Оля, которая училась в Москве в аспирантуре. В Чесноковке мы поженились. А в 1954-м я уже вернулся в Москву, потому что в июле она должна была родить.

В Москве меня никуда не брали на работу, даже в школу, ведь 1956 год еще не наступил. Наконец по знакомству меня оформили почасовиком в вечерний техникум при Министерстве местной промышленности. Одновременно я стал работать внештатным корреспондентом «Московского комсомольца», писал наивные статейки, за которые мне сейчас стыдно. С заголовками вроде «Слишком много у нас безответственности». Реагировал на письма — тогда ведь было постановление ЦК партии, по которому в двухнедельный срок нужно было ответить на любое письмо.

В 1956 году ЦК ВЛКСМ принял постановление о создании детских журналов — до этого были только «Пионер», «Мурзилка» и «Костер», а тут появились разом «Юный техник», «Юный натуралист», «Юный художник» и «Веселые картинки» — для самых маленьких. «Веселые картинки» создавались как абсолютно уникальный журнал — в России, а может, и в мире такого типа детского юмористического журнала, не комиксовидного, больше не было. Я туда устроился литсотрудником.

С женой, 1960-е годы

Все журналы ЦК комсомола делились на четыре категории. От категории зависела зарплата сотрудников и другие блага. «Веселые картинки» относились к третьей, хотя в пору своего расцвета приносили ЦК ВЛКСМ прибыль больше, чем все остальные 16 журналов. У редактора «Молодого коммуниста» был грандиозный кабинет с мебелью из красного дерева, а главред «Картинок» Иван Максимович Семенов сидел в крохотной комнатенке вдвоем с ответственным секретарем. И туда набивались художники, человек 20–30. Они приходили с черновиками будущих рисунков и показывали их друг другу. Если над рисунком смеялись, значит, тема интересная. Ивану Максимовичу удалось привлечь к работе цвет русских художников — из-за политического гнета многие ушли в детское книгоиздание. Васнецов, Кузнецов, Сутеев, Сазонов, Бялковская, Елисеев, Лаптев, Скобелев, Монин, Лосин, Чижиков, Филиппова, Колюшева, Кузьмин, Стацинский, Ротов, Мигунов, Каневский… Что ни имя — то личность. Все очень интеллигентные, профессиональные, с колоссальным чувством юмора, очень требовательные к себе. Многие из них делали самые первые шаги. Например, Витя Чижиков, который сейчас известен всем абсолютно, пришел к нам, еще не кончив Полиграфический институт. И Иван Максимович умел создать такую атмосферу, что все эти ребята росли как на дрожжах. У нас печатались художники из других стран (правда, только коммунисты). Например, Жан Эффель как-то прислал рисунок, на котором были нарисованы лошадь и жеребенок, а у лошади в зубах была игрушечная лошадь. И Маршак подписал: «Жеребенку мать кобыла куклу новую купила». Сколько же у нас было писем! Мол, как это — «мать кобыла»? Как это вы посмели мать назвать кобылой?!

В первом номере журнала было опубликовано приветствие Маршака: «В большой семье советской журналов и газет сегодня самый детский журнал выходит в свет». Я сам столкнулся с Маршаком два раза. Повез ему корректуру его стихотворения «Веселый автобус», и там не в том месте была поставлена запятая. Он мне устроил просто кошмарный разнос! Я готов был сквозь землю провалиться. А потом он засмеялся и говорит: «Вы думаете, что я злой? Я не злой. Я вас учу, как нужно относиться к литературному тексту. Если я поставил запятую здесь, значит, тут она и должна стоять».

«Веселые картинки» были единственным бесцензурным журналом

А в других изданиях бывало иначе. В одном из номеров «Литературной газеты» на первой полосе был Сталин, а с другой стороны страницы — какой-то очерк об Албании, где упоминалась ее столица — Тирана. Какой-то ушлый человек посмотрел на просвет эту страницу, и получилось «Тирана Сталина». Всех поснимали, и после этого выпускающий редактор, если видел имя Сталина, был обязан перевернуть страницу и смотреть на просвет, нет ли там чего.

Другой случай был в журнале «Техника молодежи». Там опубликовали чью-то повесть о том, что советский экипаж космического корабля куда-то летит. Повесть шла в двух или трех номерах, и первый номер проскочил нормально. А потом пошло письмо в ЦК партии, и оказалось, что автор назвал всех членов этого экипажа фамилиями ведущих диссидентов Советского Союза, часть из которых сидела в тюрьме, а часть была выслана. Никому это и в голову не пришло — не только редакторы, но и цензоры не обратили внимания. Повесть сразу прекратили печатать и сняли всю верхушку журнала. Правда, тогда за такое уже не сажали, это было в конце 1960-х — начале 1970-х.

А в середине 1970-х Сережа Кузьмин нарисовал картинку, над которой хохотал весь «Крокодил». Тогда на поток ставили совмещенные санузлы, и вот рисунок: в ванне сидит дама преклонных лет, а около унитаза стоит старичок, и подпись: «Дорогая, нырни на минуточку». В итоге сняли главного редактора за то, что осмелились смеяться над совмещенными санузлами.

Феликс Шапиро, 1960-е годы

Первые годы наш журнал был абсолютно аполитичный. Потом Ивану Максимовичу деликатно намекнули: «Ну что же вы, вся страна празднует годовщину Октябрьской революции, а вы не празднуете. Нехорошо». И мы стали на обложке рисовать красные флажочки. Потом ему сказали: «Ну, что же, Иван Максимович, вся страна празднует День Советской армии, а вы не празднуете. Надо исправиться». И мы стали искать подходящее стихотворение. Дело дошло до того, что Ивану Максимовичу сказали: «Ну, что же вы, вся страна отмечает день рождения Ленина, а вы не отмечаете. Нехорошо». Он пытался объяснить, что у нас там букашки, зайцы, волки, лисы — и вдруг Ленин. Но ему сказали: «Нет уж, пусть будут букашки, а все-таки Ленин — вождь мирового пролетариата, давайте рассказы из его детства…» И в какой-то юбилей мы посвятили целый номер тому, что мог читать Ленин, когда был сверстником наших читателей. В Ульяновске, в городской библиотеке, оказался специальный ленинский фонд. Это была куча журналов, перевязанных веревочкой, которые валялись где-то в углу. Так что приходилось изворачиваться.

Очень смешно журналы ЦК ВЛКСМ откликались на череду смертей наших генеральных секретарей. Вот все журналы напечатаны, уже готовятся их отвозить, и вдруг шум, переполох — Брежнев умер. Что делать? Со всех журналов срывают обложки и печатают новые, о «безвременной кончине», а ведь это миллионные тиражи, полное нарушение технологического процесса… «Веселые картинки», к счастью, не тронули. А вот с журнала «Сельская молодежь» обложку сорвали, а она была посвящена животноводству или свиноводству, и внутри журнала, на первой странице, была нарисована процессия свиней, которая — так было задумано — направлялась на обложку. А там Брежнев в траурной рамке. Жизнь была вообще довольно комедийной, несмотря на гнет.

Когда хоронили Брежнева, некий траур и печаль все-таки были, по крайней мере они изображались. Потом умер Андропов, и опять собрали главных редакторов. И когда вошел инструктор, все уже сами говорили: «Знаем, знаем, все уже готовы срывать обложки». А потом, когда через два года умер Черненко, ну просто хохот стоял. Разболтался народ. Но за это ничего не было.

Внутри журнала, на первой странице, была нарисована процессия свиней, которая — так было задумано — направлялась на обложку. А там Брежнев в траурной рамке

В «Веселых картинках» могли опубликовать того, кого нигде не печатали. Например, после снятия Хрущева всех постов лишили его зятя Аджубея. И было негласное постановление его не печатать. Тем не менее Иван Максимович поместил у нас его сказку. Она была не самого высокого уровня, но главное, что ее напечатали. В другой раз мы опубликовали Диму Менделевича, который собирался уехать. А уехавшие для литературы не существовали, на них было табу.

Видимо, за счет высокого художественного уровня, юмора и колоссального разнообразия тем «Веселые картинки» пользовались очень большой популярностью. Мы начинали с 300 тысяч, потом стал миллион, потом три… В середине 1960-х для детских журналов сняли ограничение по тиражам. И сразу с 3 миллионов наш тираж скакнул до 5 миллионов 700 тысяч. А в начале 1990-х он составлял 9 миллионов 700 тысяч.

После ухода из журнала Ивана Максимовича в 1975 году три года обязанности главного редактора исполняла Нина Ивановна Иванова. Все это время искали художника — члена партии, а таких почти не было. В конце концов Варшамов стал главным редактором, в основном потому, что был членом партии, а юмористом он не был совсем. И при нем журнал стал совсем другим.

Есть такое изречение, что человек жалеет не о совершенных поступках, а о несовершенных. В моей жизни было, пожалуй, два таких поступка, о которых я буду до самой смерти вспоминать с чувством глубокого удовлетворения. Первый относится к 1986 году, когда к нам приехал главный редактор какого-то чешского журнала. Обычно принимающей стороной у нас был главный редактор, потому что ему очень хотелось потом поехать за рубеж. Но он уже так наездился, что вдруг сам мне говорит: «Знаешь, Феликс, ты его принимай, а потом поедешь в Прагу». Мы с этим чехом очень хорошо провели время в Москве, а потом мне пришло приглашение, но райком партии все равно надо было пройти, хотя уже был объявлен курс на перестройку. Секретарь нашей парторганизации мне говорит: «Только, пожалуйста, не дергайся, ну зададут тебе несколько вопросов, как-нибудь выкручивайся». Я пришел, там сидят три представителя советской власти и начинают меня терзать. Один спрашивает: «Что такое Пражская весна?» А у моей жены очень много друзей было в Праге, в 1968 году их всех поснимали с работы, конечно… И я говорю, что Пражская весна — это такой музыкальный фестиваль. Он говорит: «Да, был такой фестиваль. А что вы скажете о Дубчеке?» Тут уж я начинаю выкручиваться, особенно их не осуждаю, но приходится признать, что они не занимали явно просоветскую позицию, раз их поснимали-то всех. Он: «Вот с этого и нужно было начинать».

Феликс Шапиро с женой Ольгой на кухне московской квартиры, 2000-е годы

Как только я вышел из здания райкома, у меня начался приступ язвенной болезни — она всегда обостряется от стресса. И никакие лекарства мне не помогали. Через некоторое время меня вызывают в ЦК комсомола, оформляют командировку и дают заполнить анкету. А в Прагу-то хочется. Я написал, что отец посмертно реабилитирован, но сам факт, что ничего не изменилось, что какая была анкета на четырех полосах, такая и осталась, меня неприятно поразил. А язва у меня все крутит и крутит. Месяца через два мне звонит наш инструктор: «Ты знаешь, потеряли твои анкеты. Придется заполнить снова. Приезжай». Я приезжаю, меня сажают за стол, и тут я говорю: «В 1986 году такую анкету заполнять стыдно. Я отказываюсь заполнять». У инструктора прямо глаза на лоб полезли. Он говорит: «Ну ты знаешь, я сам не могу решить этот вопрос, пойду посоветуюсь с руководством». Это нужно было видеть — я полчаса сидел в этой комнате, и у меня было ощущение, что весь Центральный комитет ВЛКСМ заходил посмотреть на идиота еврея, который решился бодаться с дубом. Потом инструктор вернулся и говорит: «Я с руководством посоветовался, эта форма утверждена МИДом, есть инструкция. Не хочешь заполнять — не заполняй, тогда не поедешь». Но самое интересное другое: когда я отказался заполнять, язва меня отпустила. Так я и не поехал. И я счастлив, что я боднул дуб, как писал Солженицын.

Второй поступок, за который мне не стыдно, я совершил в 1993 году, когда узнал, что Варшамов и его заместитель Сережа Тюнин приватизировали наш журнал. Вместе с Милой Климовой и Таней Алаторцевой мы написали в министерство, после чего Варшамов уволил нас троих. Куда мы только ни ходили, и все говорили: безобразие, беззаконие! Но сделать ничего не могли. Мы не понимали, что как раз Варшамов на острие, что он смог воспользоваться тем, что происходит. Между прочим, из 17 журналов ЦК комсомола наш был единственным, который приватизировали два человека, все остальные стали собственностью коллективов. Мы судились, но всерьез ничего не выиграли. И все равно я не жалею, что не сдался. Я себе так говорил: «Скоро с папой и с мамой встречусь, которые были кристально чистыми людьми. И они мне скажут: «Что ж, сынок, за шкуру свою испугался? Мы не испугались, мы боролись, а ты без борьбы сдался?»

В 1993 году мне было 63 года, вроде пора на пенсию. Но уходить не хотелось. И было непонятно, на что жить: все наши сбережения ушли коту под хвост. Постепенно вместе с Милой Климовой и Аллой Вовиковой стали издавать журнал «Плюс Я». Это было пиршество свободы, единомыслия и содружества. И получалось так, что, как только мы начинали умирать, что-то нам помогало. Вдруг Сорос объявляет конкурс на лучший детский журнал — и я посылаю туда наши номера. Мне приходит ответ: «Ваш журнал прекрасен, но мы не можем выдать дотацию». Ну нет так нет. Потом звонок: «Это из фонда Сороса. Почему вы не приходите за дотацией?» Оказалось, что нашу заявку направили по ошибке в отдел, который ведает взрослыми журналами. И они автоматически напечатали отказ. А потом каким-то чудесным образом журнал ушел в детский отдел.

Потом стали издавать журнал «Розовый слон», кое-какие книжки начали выходить. И по-прежнему вынашивается много планов… Так что сейчас я могу сказать, что с 1993 года начался лучший период моей жизни. Потому что работать в творческом учреждении, где есть вертикальное подчинение и где над тобой сидит дурак, это ужасно. А тут я наконец почувствовал себя свободным.

Говорят, что старость начинается с утратой желаний и когда ты замечаешь, что все моложе тебя. Вот я вхожу в метро и вижу — ну все моложе! Гете очень хорошо сказал, что трагедия старости не в том, что тело стареет, а в том, что душа остается молодой. Для меня это очень большая загадка. Ведь душа действительно не стареет.

Сейчас я очень хорошо понимаю, что, несмотря на все мои заслуги и дела, несмотря на то что моя жена довольно крупный ученый, лингвист, основное наше достижение — это дети. Старший сын Андрей, дочка Лиза и младшая Катя. Они все разные по характеру. Ну пьеса была, и не одна, мультфильмы были, и в журнале много делал. Но это как-то вдали. Потому что с этим нет обратной связи. Это куда-то ушло и незримо. А здесь есть колоссальная обратная связь. Ну а самое интересное, что есть в жизни, — это сама жизнь.Sta Viator!