Для того ль должен череп развиться

Автор нового бестселлера «Эволюция человека» — о том, зачем людям понадобились героизм, альтруизм и любовь к страшным историям, а также о том, что с нами станет в будущем

БГ: Почему, для того чтобы рассказать об эволюции, вы выбрали именно человека? Скажем, Ричард Докинз, поставив перед собой сходную задачу, написал толстый обзорный том под названием «The Greatest Show on Earth» («Величайшее шоу на земле». — БГ), в котором пробежал по всей эволюции вообще. Вы же сконцентрировались на человеке.

Александр Марков: Ну, такую обзорную книгу по всей эволюции написать — тоже дело хорошее. Но в последнее время именно в изучении антропогенеза случилось много настоящих прорывов, появились новые интереснейшие палеоантропологические находки; кроме того, настоящая великая революция была связана с появлением палеогенетики: у нас появилась возможность выделять ДНК из ископаемых костей и читать целые геномы наших вымерших родственников. А про всю эволюцию в целом, может, когда-нибудь потом напишу.

БГ: А почему второй том вы, палеонтолог, вдруг посвятили именно эволюционной психологии?

А.М.: Это же действительно интересно! И кроме того, опять-таки наука очень здорово продвинулась в понимании этих вещей. Прекрасное достижение — что уже сейчас появилась возможность на МРТ смотреть, как работает мозг в реальном времени. Вот человек лежит в этом аппарате, его просят о чем-нибудь подумать или показывают ему какие-нибудь картинки и смотрят, что в это время происходит в его мозгу. Это же фантастика! И уже можно делать какие-то первые предварительные выводы, обобщения — то есть, возможно, не так уж долго осталось ждать того момента, когда мы лучше разберемся, как устроен человеческий разум.

БГ: Этой книгой вы вступаете в конфронтацию с креационистами, у которых в России все более твердые позиции. Вас это не пугает?

А.М.: Это как раз меня вполне устраивает, потому что вот уж чего-чего, а уважения креационистов мне не нужно. А против религии как таковой я не выступаю — есть много верующих биологов, которые и не думают отрицать эволюцию, у них религия как-то совмещается с признанием древнего возраста Земли и эволюции, уж не знаю как. И даже если мне в голову приходят мысли о сомнительности религиозного представления о мире, вслух я их не произношу: у меня мирное соглашение с верующими эволюционистами, поскольку именно они являются самыми активными борцами с креационизмом — с их точки зрения, креационисты их дискредитируют.

БГ: Человеку в принципе свойственен дуализм — ощущение, что его душа и мысли существуют отдельно от его тела и мозга. Как вы думаете, почему?

А.М.: Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов, к которому я осторожно подбирался во втором томе. Пока что мы не можем предложить детальную научную модель того, как на уровне нейронов устроено наше самосознание. Есть две основных гипотезы. Первое: тот факт, что мы ощущаем себя некими идеальными сущностями, обладающими свободной волей и свободой выбора, не связанными неразрывно с бренным телом, являлся полезной адаптацией для палеолитического человека — ему было проще пользоваться упрощенной моделью, в которой и он, и его соплеменники, и другие звери, а заодно и силы природы, и ветер, и вообще все являются идеальными сущностями, обладающими свободой воли. Иначе ему было бы слишком сложно выживать. Представьте, что в джунглях на питекантропа бросается тигр, и питекантроп начинает думать: так, это хищник семейства кошачьих, его гипоталамус что-то выделяет, поэтому сейчас у него пищевое поведение и можно просчитать его реакцию и скорость, — и пока он таким сложным путем дойдет до того, что ему нужно залезать на дерево, тигр его съест. Для того чтобы выжить, ему нужно мгновенно понять, что перед ним живое существо, которое собирается его сожрать. А для этого тигра нужно одухотворить, представить его как идеальную сущность с намерениями, волей и желаниями.

БГ: А вторая гипотеза?

А.М.: Это идея, связанная с половым отбором. Эволюционный психолог Джеффри Миллер написал в своей книжке «The Mating Mind» («Спаривающийся разум». — БГ), и я с ним совершенно согласен, что помимо обычного естественного отбора на нас действует так называемый половой отбор, заставляющий нас выбирать партнера, который демонстрирует наилучшие гены. Средством демонстрации качества генов, например, у павлина является его хвост, а у человека — внешность, а также интеллектуальные, творческие и прочие способности. То есть, грубо говоря, человек, отягощенный множеством вредных мутаций, будет в среднем при прочих равных и менее красивым внешне, и менее красноречивым, и менее умным. Соответственно, нам адаптивно выгодно выбирать брачного партнера по таким чертам, как внешняя привлекательность, красноречие и творческие таланты.

Силами естественного отбора эволюция снабдила нас вполне надежными интеллектуальными средствами для того, чтобы интуитивно ориентироваться в физическом мире — разбираться, что твердое, а что мягкое, что, упав нам на голову, нас расшибет, а что совершенно безопасно. Мы приобрели хорошие способности интуитивно разбираться в животных и растениях — современные охотники-собиратели с одного взгляда различают много сотен видов. Все эти знания нужны нам для выживания. Точно так же у нас хорошо развита интуитивная психология — мы понимаем состояние соплеменника, его чувства и намерения по выражению его лица, по глазам, по интонациям. Но от правильных ответов на вопросы о том, кто создал этот мир, откуда мы здесь взялись, почему дует ветер и почему встает солнце, выживание наших предков абсолютно не зависело: встает ли солнце оттого, что Ра выезжает на колеснице, или оттого, что какой-то там дракон кого-то съел и потом выплюнул, абсолютно не важно для выживания. Поэтому именно в области такого рода концепций в силу вступил половой отбор, поддерживавший не адекватность знаний, а исключительно способность порождать модели, годные для сочинения захватывающих историй и поэтому сексуально привлекательные. Естественно, в конкуренции этих историй побеждали самые увлекательные, волнующие и поэтому запоминающиеся — например, такие, в которых были какие-то чудеса или, наоборот, что-то страшное. Истинность этих моделей мира не имела при этом совершенно никакого значения. Так что ни половой отбор, ни обычный естественный отбор не могли обеспечить нас интуитивной склонностью думать о таких высоких материях реалистично.

БГ: А что вообще могло послужить изначальному толчку к такому сильному улучшению наших интеллектуальных способностей? Как вышло, что в какой-то момент мы пошли тропой быстрого ускорения именно интеллектуальных способностей, а не чего-то еще?

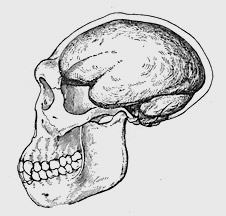

А.М.: Все знают старую добрую трудовую теорию — что труд сделал из обезьяны человека. Отчасти она до сих пор имеет право на существование: где-то 2,6 миллиона лет назад в археологической летописи появляются первые примитивные каменные орудия, а через несколько сотен тысяч лет после этого (это небольшой срок с точки зрения эволюции) появляются первые признаки того, что у Homo habilis начал увеличиваться средний размер мозга. Но недавно в Восточной Африке нашли кости травоядных с царапинами, оставленными острыми камнями, и этим костям больше 3 миллионов лет. То есть кто-то находил остатки туш травоядных, убитых хищниками, и с помощью острых камней соскребал с костей остатки мяса. В это время в этом месте жили афарские австралопитеки, и, кроме них, вроде бы пользоваться орудиями там было некому. При этом у них мозг не увеличивался. Кроме того, несколько лет назад вместе с костями австралопитека гари (одного из поздних австралопитеков) нашли каменные орудия возрастом в 2,5 миллиона лет, и у гари в это время мозг опять-таки еще не начал увеличиваться. То есть похоже на то, что пользование каменными орудиями и даже их изготовление не обязательно вызывало у гоминид немедленное увеличение мозга. Должны были быть какие-то еще причины.

Сейчас больше всего фактов говорит в пользу социальной теории. Сначала Робин Данбар, известный антрополог, обнаружил, что чем больше мозг обезьян, тем более крупные коллективы они могут образовывать. Дело в том, что личные взаимоотношения — это самый сложный и самый ресурсоемкий вид интеллектуальной деятельности. Для того чтобы расколоть орех или даже обтесать камень, большой мозг на самом деле не нужен — в конечном итоге это несложная физическая задача, которая имеет некое оптимальное решение. Совсем другое дело, если перед вами стоит задача поднять свой социальный статус в сообществе таких же, как вы. Для этого нужно быть хоть немножко, но хитрее своих соплеменников, уметь дружить с одними против других, образовывать коалиции. Это все есть у обезьян: они интригуют, преследуя свои корыстные интересы. Но при этом особая сплоченность внутри группы им не требуется, проявлять героизм и жертвовать собой ради членов своей группы у них не принято, и никаких Александров Матросовых среди них не наблюдается. По-видимому, в связи с изменением экологической ниши у гоминид на каком-то этапе возникла потребность в более развитой внутригрупповой кооперации и в более высоком уровне альтруизма. Примерно 2,5 миллиона лет назад начавшееся в Северном полушарии оледенение привело к тому, что в Африке стало гораздо более сухо, площадь тропических лесов стала сокращаться, а площадь саванн — расширяться. В саваннах паслись гигантские стада крупных травоядных, за которыми брели страшные хищники — львы, саблезубые кошки, гигантские гиены. Саблезубые кошки, которые тогда были главными охотниками на этих крупных травоядных, могли своими огромными клыками вспороть их непробиваемую шкуру, но жевать, обгрызать и обгладывать им было трудно. Поэтому вслед за ними наступало время падальщиков. Это была остроконкурентная ситуация: очень редко посреди саванны появлялась огромная гора дармового мяса — то есть очень ценный ресурс, очень неравномерно распределенный во времени и пространстве. И за такую тушу должны были на смерть биться падальщики всех мастей. По-видимому, ранние homo, а может быть, и поздние австралопитеки, заняли нишу агрессивных падальщиков. Это предполагало резкое усиление межгрупповой конкуренции, в том числе и между разными группами гоминид, и если бы они продолжали вести себя, как шимпанзе, им бы ничего не досталось. Тут выигрывала группа, включавшая в себя отважных воинов, готовых рискнуть собственной шкурой ради общей победы. А для развития более сложных внутригрупповых взаимоотношений гоминидам были нужны мозги. При этом внутри группы оставалась конкуренция за статус, за положение, за доступ к ресурсам. Преимущество получали те, кто мог сплотить своих соплеменников на какое-то опасное дело, но при этом не развалить группу. То есть действовать нужно было очень аккуратно, сочетая в своем поведении эгоизм и альтруизм, думая о благе коллектива, не ставя свои интересы выше общих.

БГ: Не в этой ли групповой активности кроются также эволюционные корни нашей морали и доброго отношения к другим?

А.М.: Конечно, там. В том-то и дело, что люди отличаются от всех остальных обезьян совершенно ненормальным уровнем доброты и взаимопонимания, альтруизма. Конечно, жестокость и кровожадность у нас тоже есть, но…

БГ: Но не превратился ли альтруизм сегодня в контрпродуктивную с точки зрения эволюции вещь? Гоминиды жили в тесной группе, где, помогая соседу, ты повышал собственные шансы на выживание. Сегодня мы больше не живем такими группами и, помогая нынешнему незнакомому человеку, шансы на выживание не повышаем, а, наоборот, понижаем. Можно ли предсказать, что дальше в эволюционной борьбе победят те, альтруизм которых не заходит так далеко? Тем более что свои идеи об альтруизме мы распространяем в том числе на представителей групп, совершенно не обязательно их разделяющих.

А.М.: Нашим предкам было эволюционно выгодно поддерживать своих соплеменников, может быть, образовывать союзы с ближайшими группами и изо всех сил враждовать с враждебными племенами. То есть у нас есть врожденные психологические предрасположенности и к тому, чтобы очень любить тех, кого мы считаем своими, и очень ненавидеть тех, кого мы считаем чужими. А вот кого мы будем считать своими или чужими, уже зависит от воспитания и культуры. Если человека с детства приучают к тому, что все люди на земле — свои, он и будет так к ним относиться. А если ему с детства внушают, что только наш народ самый лучший, а все остальные враги, — он будет так думать. То есть чисто из эволюционной психологии ничего конкретного вывести нельзя, тут уже вступает в силу социально-культурная эволюция, у которой свои законы, пока еще плохо понятные.

БГ: В книге вы пишете про очень большой разброс интеллектуальных способностей внутри разных видов обезьян, обусловленный генетически. Происходит ли то же самое у людей? Или у нас наслаивается слишком много культурных и прочих внешних условий?А.М.: Конечно, среди людей есть очень большая вариабельность по интеллекту, но в какой мере она определяется генетическими различиями между людьми, а в какой — различиями факторов среды, это уже другой вопрос. Экспериментально показано, что все психологические, поведенческие признаки, включая интеллект, у современных людей в первую очередь зависят от разных факторов среды. На втором месте эффект генов — это от 15 до 40 процентов вариабельности. И наименьшее влияние оказывает воспитание в семье. Уверен, что я не ошибусь, если скажу, что для разброса по интеллекту должна быть примерно такая же картина. Это контринтуитивно, но получается, что семья влияет на нас не очень сильно, процентов на десять.

БГ: А можете ли вы как-то прокомментировать скандал, разгоревшийся несколько лет назад, когда в прессу попало высказывание нобелевского лауреата Джеймса Уотсона о том, что чернокожие африканцы интеллектуально уступают белым?

А.М.: То, что произошло с Уотсоном, — это несчастный случай.

А.М. Генетическая вариабельность в современном человечестве есть, отрицать ее глупо. Разные человеческие популяции жили на разных материках, у них разная история, разные традиции, на них действовали разные факторы отбора, и совершенно невероятно, чтобы при этом две разные популяции в среднем оказались абсолютно одинаковыми по какому угодно признаку, включая интеллект. Эти различия могут быть меньше или больше, но их не может не быть. Но речь идет, конечно, только о средних различиях. Дело в том, что различия между расами по средним значениям психологических признаков гораздо меньше, чем различия, имеющиеся внутри каждой популяции. То есть различие по среднему уровню интеллекта между, скажем, черными африканцами и белыми европейцами наверняка есть, но оно наверняка меньше, чем разброс внутри популяции белых и внутри популяции черных. Поэтому для практических целей этими межнациональными различиями можно пренебречь, они несущественны. А Уотсон мог просто констатировать эти различия — но благодаря культурной эволюции человечество сегодня настолько высоко ценит идеалы равенства, демократии, гуманизма, либерализма, что говорить вслух о таких научных результатах считается ужасно некрасивым, неполиткорректным.

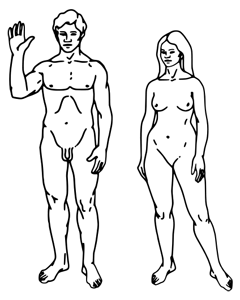

БГ: Сейчас мы наблюдаем довольно сильные социально-культурные трансформации и в сфере семьи: гендерные роли меняются, мужчины и женщины больше не нужны друг другу не только для выживания, но и для воспроизводства. Многие говорят о том, что различия между мужчинами и женщинами стираются у нас на глазах — и на уровне ролей, и на уровне поведения и психологических реакций, и на уровне моды. Более того, не только социальное положение, но и пол становится вопросом свободного выбора. К чему все это может привести?

А.М.: Мне кажется, что, если происходят такие процессы, снижается болезненная зависимость людей друг от друга, появляется больше свободы и возможностей, это хорошо. У нас все-таки есть очень мощные эволюционно обусловленные психологические предпосылки к формированию устойчивых эмоциональных привязанностей, скажем, к сексуальному партнеру — «любовь» называется. Я не думаю, что когда-нибудь будет так, что люди откажутся от этого замечательного источника положительных эмоций и станут жить абсолютно изолированно. До чего может довести эта ситуация, прекрасно описано в фантастической эпопее Айзека Азимова «Основание»: там люди на одной из планет в конце концов методом генной инженерии сделали себя гермафродитами, чтобы вообще не нужно было общаться друг с другом, и стали жить полностью изолированно, в огромных поместьях. Обслуживают их роботы, и друг с другом они общаются по видеосвязи — когда нужно решать какие-то общепланетарные проблемы. Такая хорошая жизнь, полная свободы и индивидуализма, никто никому совершенно не мешает. Я думаю, что вряд ли люди способны на построение такого солярианского общества, потому что все-таки у нас слишком много социально ориентированных адаптаций, нам плохо, когда мы одни, нам хочется кого-то любить и чтобы нас кто-то любил.

БГ: Но зачем нам это сейчас?

А.М.: Грубо говоря, то, что было полезно нашим предкам, приятно нам сегодня. Нашим предкам было полезно крепко влюбляться в своих сексуальных партнеров — и это остается как рудимент. Конечно, если отбор не поддерживает некий признак, он может в конце концов, хотя и не очень скоро, разрушиться под грузом мутаций. Но я, честно говоря, не вижу, чтобы человечество к этому реально шло. Для этого нужно, чтобы плодовитость не зависела от склонности к формированию устойчивых парных связей — то есть одинокие женщины, не желающие знаться с мужчинами, должны при помощи искусственного оплодотворения рожать в каждом поколении столько же детей, сколько женщины, которые предпочитают делать это традиционным способом. Но материнский инстинкт и инстинкт, заставляющий людей создавать семьи, опосредуются одними и теми же нейромедиаторами, в одних и тех же отделах мозга. То есть я могу предположить, что те женщины, которые не хотят выходить замуж, в среднем будут меньше хотеть иметь детей. Если только не случится еще какая-нибудь эволюционная штука, которая разведет эти инстинкты, что вполне вероятно.

БГ: Отсюда следующий вопрос: насколько эволюцию можно предсказывать?

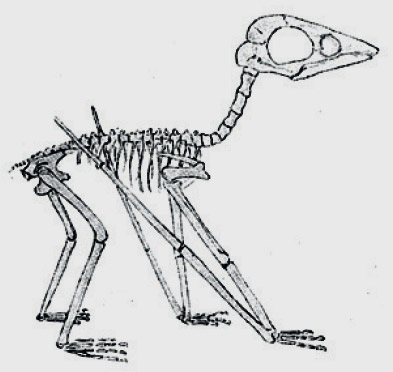

А.М.: Тут надо быть очень аккуратным. Кое-что, пожалуй, предсказуемо, но только на уровне вероятности, точный прогноз дать нельзя. Например, некоторые вещи имеют тенденцию повторяться. Скажем, способность к полету в ходе эволюции возникала четыре раза: у насекомых, у птерозавров, у птиц, которые произошли от других рептилий, не птерозавров, и у рукокрылых, то есть летучих мышей. Это значит, что возникновение способности к полету является высоковероятным эволюционным событием. Поэтому, если бы мы взяли такую же планету, как Земля, и заселили бы ее какими-нибудь нелетающими живыми существами, мы могли бы с высокой долей вероятности предсказать, что спустя несколько сотен миллионов лет кто-то из них научился бы летать. А для того чтобы предсказать судьбу какого-то конкретного вида, мы должны сделать множество допущений о том, какие факторы отбора будут на него действовать в будущем. Чаще всего предсказания делаются исходя из того, что все действующие сегодня факторы отбора будут продолжать влиять и на следующие поколения. Но с какой стати? Тем более что, говоря о людях, мы понятия не имеем, как за десять поколений изменятся их культура и образ жизни и какой отбор будет на них действовать. Вот если бы историки и социологи выдали нам, биологам, детальный прогноз того, как будет развиваться человеческая культура, наука и техника, в том числе медицина, что будет модно, что не модно, мы бы смогли дать обоснованный прогноз генетической эволюции человечества. Но понятно, что историки и социологи ничего подобного нам предоставить не могут.

Кроме того, человечество сейчас оказалось в очень нестандартной ситуации: оно достигло популяции в семь миллиардов, такой громадной численности у животных нашего размера на этой планете никогда не было. Такие крупные животные, как мы, всегда имели сравнительно небольшие популяции. А в больших популяциях многие эволюционные процессы идут иначе, чем в маленьких. Так что получается интересный эволюционный эксперимент. Более того, для видов с высокой численностью обычно характерна очень высокая рождаемость и очень высокая смертность. А мы интенсивно переходим к так называемой «К-стратегии», когда рождается очень мало потомков, и они почти все выживают. Казалось бы, это должно замедлить эволюцию, но в реальности происходит как раз обратное. Я думаю, что дело здесь в следующем: когда мечется миллион икринок и о них никто не заботится, их смертность зависит не столько от генов конкретной икринки, сколько от чистой случайности: приплыл какой-нибудь сом и сожрал их все разом, независимо от их конкурентоспособности. Это получается не естественный отбор, а массовая гибель. Другое дело, когда каждый детеныш сажается в теплое гнездышко, вокруг него прыгают, его кормят, оберегают от всех превратностей жизни, пока он не встанет на собственные ножки, — и тогда уже получается, что его жизнь или смерть больше зависит от его генотипа, чем от случайности. Поэтому отбор может стать более эффективным как раз сейчас, когда мы решили проблемы голода, массовой гибели от эпидемий, стихийных бедствий, неурожая. Теперь ваш репродуктивный успех зависит только от того, какой вы сами, от ваших генов, то есть отбор становится более эффективным.

БГ: Не говоря уже о том, что мы практически научились искусственно его ускорять.

А.М.: А если мы научимся его ускорять с помощью экстракорпорального оплодотворения и отбраковки вредных мутаций на этой стадии, будет вообще прекрасно, мы тогда проблему генетического вырождения решим полностью. Но, возможно, это не очень правильный путь, потому что многие мутации могут быть вредны для чего-то одного, но зато перспективны для чего-то другого. То есть надо сначала очень хорошо исследовать реальное влияние каждой мутации абсолютно на все, а уже потом начинать ее отбраковывать, а то мы можем доотбраковываться. И это чудовищный объем работы, мы еще только в самом начале.

Палеолитический человек — предок человека, уже использовавший каменные орудия, но еще не освоивший земледелие

Палеолитический человек — предок человека, уже использовавший каменные орудия, но еще не освоивший земледелие

Птерозавры —

Птерозавры —