Анатолий Левитин

фотография: Алексей Кузьмичев

Я родился под Москвой, на Клязьме, родители снимали там на лето дачу. Принимала меня бабка Акулина. У меня даже есть свидетельство о рождении, подписанное ею. Другого не было никогда. Не знаю, законно это — не законно, но есть справка: «Приняла младенца Левитина Анатолия. Бабка Акулина, 16 июля, 1922 год».

Папу моего все очень любили. Он был прекрасным скрипачом, и инструмент у него был замечательный — школы Амати. Но как музыкант он был трус, потому что боялся публики. От страха в больших залах у него становился какой-то глухой звук. Я помню, мы с мамой и старшей сестрой Райкой в 1938 году были в колхозе, а папа приехал туда с концертом — тогда ведь старались просвещать народ. И вот сидят колхозники, а он стал играть очень экспрессивную, быструю пьесу с большим количеством повторов. Мы сидим в первом ряду, и вдруг папа нам показывает глазами, что он не помнит концовки. Мы стали хохотать, а он был в совершенном ужасе. Он долго-предолго, весь в испарине, играл, вспоминая, чем кончается пьеса, и в конце концов закончил совсем в другом месте. Никто ничего не заметил, колхозники были в восторге. Хорошо папа играл только дома, и на домашние концерты к нам приходили Давид Ойстрах, Мирон Полякин, Борис Фишман — в общем, известнейшие скрипачи. Играли трио, квартеты — я очень любил на это смотреть. А мама, как все образованные девушки, умела играть на фортепиано и иногда папе аккомпанировала. Правда, порой брала не те ноты — тогда папа очень сердился. Он у меня был темпераментный дяденька.

Когда мне исполнилось 8 лет, родители решили и меня учить музыке. Договорились с немкой Еленой Бернгардовной, учительницей фортепиано. Слух у меня был хороший — я запоминал любую мелодию, но не смотрел в ноты и ставил не те пальцы. И Елена Бернгардовна стала меня бить по пальцам линейкой. Она со своей линейкой так мне надоела, что я сказал папе и маме, что больше ходить к ней не буду. «А почему?» — спросили они меня. «Потому что у меня болят ноги», — неожиданно соврал я. И это было началом моей грандиозной симуляции, благодаря которой, быть может, я и стал художником.

Дальше хода не было — нужно было изображать из себя мальчика с больными ногами. Болят — и все. Пригласили профессора Розена, который определил, что у меня полиартрит на почве хрониосепсиса. Меня это страшно веселило. Положили в клинику курортологии: кололи, исследовали, я принимал кварц, соли. Больница — обыкновенная, но там было много замечательных людей, а я был общительный мальчик, меня все любили. Когда меня в очередной раз выписали, было домашнее торжество, все очень радовались, а я рыдал. Потому что в больнице остался инженер Балясников, очень милый дядька, у которого из-за гангрены должны были ампутировать ноги.

Я, пока болел, в школу не ходил. Именно тогда стал читать и рисовать. С утра до вечера. Одновременно с этим ко мне приходила тетенька, которая натаскивала меня по предметам. Поэтому на школьные зачеты меня привозили на саночках или на тележке — и я все сдавал.

Притворялся я в итоге года два. Просто деться некуда было — заврался. От симуляции у меня даже развилось плоскостопие. Я признавался несколько раз, но мне никто не верил. Решили, что это фантазия больного ребенка, которому, конечно же, хочется быть здоровым. Летом меня отправили в детский санаторий, в Железноводск. И, о чудо, там я встал на ноги, стал играть в волейбол — в общем, исцелился. Это я так рассчитал, что этот курорт мне должен помочь.

Мой троюродный дядя по маминой линии был художник Лев Петрович Вязьменский. В 1938 году его арестовали по обвинению в принадлежности к контрреволюционной троцкистской террористической организации и очень быстро расстреляли. Один раз я был в его мастерской, в доме на Масловке, там вообще было много творческой интеллигенции. Я был поражен, когда в первый раз увидел настоящих художников. Колоссальное впечатление: запах краски, холсты, гипсовые головы все эти — совершенно другая жизнь какая-то. И вот во время «болезни» я стал рисовать, мне было лет 9. У папы была толстая книга «Композиторы мира». И я стал перерисовывать оттуда их портреты. Еще меня очень увлекали дирижабли, мой любимый был «Клим Ворошилов». Я обожал паровозы, потому что к дедушке ездил на поезде. Мне очень нравилось, как он шипит, какой он мощный. Я даже сделал такую акварель — паровоз мчится среди звездной ночи, и она была напечатана в книжке «Рисунки детей» в 1935 году. Были у меня также работы «Восстание австрийских рабочих» и «Похороны Ленина». Кстати, у меня ощущения от похорон Ленина совершенно четкие. Мне было полтора года всего. Но я помню: папа посадил меня на плечи, народу тьма и мороз страшный. И я написал ему на шею. Вот эти ощущения помню до сих пор: мороз и папина забота в связи со всей этой ситуацией.

С детьми Андреем и Димой на Академической даче

Папа отнес некоторые мои работы в Московский радиокомитет. Тогда же не было телевидения, все самое главное передавали по радио и писали в газетах. А раз в неделю шла моя любимая передача для детей. И вела ее Галина Викторовна Лабунская, замечательный методист. И вот она мне по радио и говорит: «Толя Левитин, мы получили твои рисунки. Ты маленький инженер, ты очень хорошо рисуешь паровозы и дирижабли. Но, может быть, ты попробуешь изобразить, как дети летом купаются в речке? Обязательно пришли нам этот рисунок». Я сделал такую композицию. И опять передача по радио: «Толя, ты молодец. Ты сделал хорошую акварель: дети как живые, солнышко светит, лужайка замечательная — мы решили дать тебе премию». И я получил посылку: шикарный альбом с прекрасной бумагой и коробку акварельной краски в тюбиках.

Недалеко от нашей дачи в Хотьково, под Абрамцево, был Туркменский парк. Уж не знаю, почему он так назывался. Я пошел туда гулять и вижу — стоит старичок — потом, много лет спустя, я понял, что это был известный пейзажист Василий Николаевич Бакшеев — с этюдником на ножках, и вот что меня поразило: я смотрю на землю — она коричневая, смотрю у него — фиолетовая, смотрю на стволы — коричневые, у него — сложный такой цвет, неоднородный. И вдруг я сделал открытие — у старика-то все нарисовано как есть. Это было грандиозно. Получалось, что в окружении других предметов кора деревьев, например, совершенно другого цвета — рядом с зеленой травой она сиреневая, а не коричневая. Я тогда пришел домой очень возбужденный, все рассказывал маме, что, оказывается, художник видит совсем по-другому.

На Дворцовой набережной

В Москве я учился в школе имени Сталина в Успенском переулке, от моего дома надо было дорогу перейти — и все. Там у меня были друзья, закадычные. Витя Шулькин. Папа у него был деляга. Сейчас он наверняка стал бы прогрессивным бизнесменом, но тогда его за спекуляцию сослали на Сахалин. И Витя поехал с ним. В сахалинской школе у него был замечательный преподаватель литературы, с которым все ученики дружили уже и после окончания школы. Его арестовали за шпионаж в пользу Японии. Ерунда полная. Ребята с ним переписывались, и всех их арестовали как пособников шпиона. И Витька мой попал на Колыму. Его освободили только в конце 1950-х. Второй был Борис Волынский. Красивый мальчик и талантливый во всем. Он писал хорошие стихи. Поступил в медицинский институт, был одним из лучших студентов. Когда началась война, у него была возможность не ходить на фронт, но он отказался. И его убили сразу. Тамаркин Коля. Он жил в нашем доме. Его мама была родной сестрой Елены Митрофановны Шатровой, очень известной актрисы Малого театра. А муж ее был Николай Радин — тоже очень важный актер. Ходил, помню, в мехах соболиных и медленно, величаво двигался. Этот Радин дружил с Алексеем Толстым. И я неоднократно сидел за одним столом со всеми этими людьми. Юра Шафров. Худенький, глаза вылупленные, уши и зубы торчком, веселый, очень живой — настоящая шпана. А после войны, когда мы с ним встретились, оказалось, что он превратился в потрясающе красивого парня. Удивительно, как все-таки возраст меняет человека. Недавно был на его могиле, положил цветы. Мы были все друзьями. И все, кроме Бориса, были влюблены в одну девочку, Люсю Вдовину. И писали ей записки. А она не выбрала никого — мы же маленькие были.

Второй раз я отправился в Железноводск уже ходячим — на профилактику. Мне было 12 лет. И там я влюбился уже серьезнее. Ее звали Вука Морозова. И был первый поцелуй. В библиотеке. Вука вся горела, у меня колотилось сердце страшно. Все было очень невинно: я ее в щечку чмокнул, и мы разбежались. У санатория росла плантация роз. И этот аромат вместе с первым чувством — а чувство было, детское, но было — потрясающе. Запах роз с тех пор ассоциируется у меня только с Вукой.

Тогда же я познакомился с Андрюшей Вознесенским из Ленинграда. Он был сыном видного ученого, профессора Ивана Николаевича Вознесенского, который был основателем школы советского гидромашиностроения и участвовал в создании атомного оружия, был в свое время заместителем Курчатова. И родители наши дружили. А познакомились они так. Я уехал из Железноводска раньше Андрюши, а он с родителями по дороге домой оказался в Москве, где их обокрали подчистую. У них никого в Москве не было. И Андрюша сказал им, что на Малой Дмитровке живет семья Толи Левитина, его нового друга. И вот они пришли к нам. И мои родители приняли их так, будто были знакомы с ними сто лет, и заняли им денег. Это было летом, а осенью я должен был отправиться на учебу в Ленинград, в Школу юных дарований при Академии художеств, ныне СХШ, куда меня направлял Дом художественного воспитания детей. В Москве такой школы не было, она организовалась только в 1939 году, а в Питере — в 1934-м. Я же очутился в ней в 1935-м. Так вот, наши с Андрюшей родители отнеслись друг к другу с такой симпатией и доверием, что договорились, что в Ленинграде я буду жить не в интернате при СХШ, а в семье Вознесенских.

Когда я начал учиться в СХШ, я был ошарашен и внутренне уничтожен — все уже все умели: мастерски мешали краски, красиво их заливали. Все были такие талантливые, а я-то ничего этого не умел. И вдруг за первую четверть я получаю четверку, а мальчик, которым я больше всего восторгался, получает тройку. Я совсем не понял, как это произошло, почему. Но сделал вывод, что, значит, не все так однозначно, что и я, вероятно, чего-то стою.

Летом после первого года в СХШ я опять поехал в санаторий, где ничего не делал. То есть делал-то я много чего: играл в волейбол, дирижировал шумовым оркестром, гулял целыми днями. А материала никакого не привез. А в художественной школе ты просто обязан после каникул предоставить какие-то свои работы. Я в последние дни только об этом вспомнил. Купил в Железноводске альбомчик с видами. И все их перерисовал. И принес — мол, вот мои работы. Такая была у меня психика интересная. Был у нас преподаватель, Александр Александрович Трошичев. Он посмотрел, и ему с первого взгляда все стало ясно. И говорит: «Знаете, Анатолий (он нас всех на «вы» называл, хоть мы и были шкеты), из вас художника не выйдет. Вы показали мне совершенно невероятные вещи. Если через год вы не принесете настоящих, ваших, этюдов, то вас, по всей видимости, надо будет исключать».

Я на следующий год привез ровно сто этюдов.

Потом в СХШ ввели общеобразовательную школу. До того там давали только художественные знания, а за общими я ходил в школу в Матвеевом переулке. Школа в СХШ была уникальная — наш директор договорился, что нас не трогают и школа будет жить по своим законам, по своей программе. Это было гениально. Я издавал газету. Она называлась «Бывает» и состояла из рисунков и ироничных подписей. Сейчас часто говорят, что в то время все было очень строго, — ерунда. Во всяком случае, у нас было не так. В кабинете истории был своеобразный клуб, и вот мы вывесили там плакат с рисунками со всех наших учителей и надписью «Уничтожайте паразитов в семье и в школе». И никто не обиделся.

На Академической даче у друга-художника

В старших классах мы стали работать маслом, до этого мы писали только акварелью. Я пошел искать вдохновение в Эрмитаж, к импрессионистам. Мне Сера очень понравился. Я решил как он писать — точечками. На занятии посадили нам замечательного деревенского старика: такой живописный, рожа совершенно прелестная, в шубе, мех красивый, борода рыжеватая — красота. Я стал возиться со своими точечками — ничего не выходит. Подходит наш мастер, Александр Дмитриевич Зайцев, изумительный дядька: «Ну что, мучаетесь? Вот что, вы возьмите белила, охру, английскую красную, кобальт синий — и прилично, слышите, прилично перемешайте. И положите вот так вот на холст». Боже мой! Это было открытие. Я понял прелесть этого материала и с таким удовольствием написал портрет — непередаваемо. И сразу получилось. И я стал хорошим учеником.

В последних классах школы мы ходили на вечера в Консерваторию. Там было больше девочек, а у нас — больше мальчиков. Это сейчас все переменилось, а тогда было так. Там я подружился с Даней Шафраном, замечательнейшим виолончелистом. В 1937 году, когда ему было 14 лет, он получил первую премию на Всесоюзном конкурсе скрипачей и виолончелистов в Москве. На мой взгляд, он был куда талантливее Ростроповича. Только тот умел себя подать, был активной фигурой, заметной. А играл Шафран лучше, у него был очень красивый мягкий звук. Славный был мальчишка. В Консерватории я снова влюбился. Ее звали Олечка Кац, она была пианисткой.

Школу я кончил с правом поступления в Академию без экзаменов. Это был 1941 год. 21 июня мы с Олечкой целый день гуляли по городу. Заходили в Летний сад, потом пошли в просмотровый зал «Ленфильма» — Райка достала для нас билеты на немецкую картину «Не забывай меня». Потом долго ходили по набережным. Был чудный теплый вечер. Потом пришли к ней домой, сидели на диване, уже почти не разговаривали, томились. Так она мне нравилась, что я даже прикоснуться к ней боялся. Мы же были совсем другие, чем сейчас, — все было свято. И вот уже рассвет, и вдруг Молотов сообщает по радио, что началась война. И что меня совершенно поразило — моментально стали передавать военно-патриотические песни и марши, много и без остановки.

16 июля, в свой день рождения, я получил повестку и сразу же отправился в военкомат. Меня поставили в строй. Сказали нам рассчитаться на первый-второй. Первые номера идут в Ленинградское училище зенитной артиллерии, а вторые — в ветеринары. Вот судьба — я на один шаг был от того, чтобы стать ветеринаром, но стал артиллеристом, точнее техником по приборам зенитной артиллерии. И началась у меня совсем другая жизнь.

Райку эвакуировали вместе с ее институтом. Маме тоже предлагали уехать вместе с СХШ в Самарканд, но она сказала, что без папы не поедет. А папа состоял в симфоническом оркестре Ленинградского радиокомитета и не хотел без него никуда ехать. В итоге папа имел третью степень дистрофии, чудом выжил — кажется, ему полагался спецпаек. Всю войну, всю блокаду папин оркестр давал концерты. 9 августа 1942 года в Филармонии они исполнили Седьмую симфонию Шостаковича. Ее тогда передавали на всю страну по радио и по громкоговорителям.

Повезли нас на машинах в Красное Село под Ленинград. Разведчики немецкие летают туда-сюда вовсю. И нас, еще не принявших присягу, поставили в них стрелять. Мы попали в один самолет, ужасно обрадовались. Спускается на парашюте летчик — оказалось, наш. К счастью, живой.

Был один трагический случай со мной. Все время шел разговор о том, что вот-вот начнется химическая война. Немцы же всегда хвастали своими достижениями в этой области, да и сейчас чего-то все время химичат. Нам всем выдали противогазы. И случилось так, что я уронил свой противогаз в туалет, простой такой, деревенский. Я его достал и долго стирал, но за полторы сотни метров ко мне еще долго нельзя было подойти.

В сентябре наше училище по личному приказу Сталина отправили в Сибирь, потому что оно было единственным артиллеристским техническим училищем зенитной артиллерии в СССР, и Сталин им очень дорожил. В ту поездку сложилось мое первое, совершенно потрясающее впечатление о горном пейзаже. Мы ехали по Уралу, и меня назначили дежурить на открытой платформе у орудий. Желтая осень, низовья Чусовой, леса, горы — незабываемо. Привезли нас в Томск. Чудный город: деревянные дома, резьба, наличники — очень живописно. Но про живопись пришлось на некоторое время забыть.

Нас готовили в офицеры широкого профиля. Мы занимались штыковым боем, ползали по-пластунски, выполняли каскад сложных команд и, конечно, изучали артиллерийское дело. Вот к этому я оказался совсем не приспособлен. У нас электротехнику преподавал дядька по фамилии Мощевитин, так даже была такая эпиграмма: в электротехнике Левитин был далеко не Мощевитин. Я должен был все это понимать, а для меня это был ужас. Как я сдал выпускные экзамены — не понимаю до сих пор. А как я в итоге дослужился до инженера станции орудийной наводки — вообще загадка.

Стояли мы в наряде зимой, в 50 градусов мороза. Война вообще была в этом смысле поразительная. Везде, по всей стране, были страшные морозы зимой и такая же страшная жара летом. Думаю, была какая-то связь энергетическая между войной и погодой. Один раз встретил я в коридоре начальника училища, полковника Болотова. Морда у него симпатичная была очень. Он говорит: «Товарищ курсант, покажите руки. Почему у вас цыпки на руках?! Пойдите, доложите командиру батареи, чтобы у вас не было цыпок!» Вот какое было в нем сильное эстетическое начало.

Артиллеристов вообще за четыре года готовят, а нас нужно было за год натаскать, поэтому мы почти не спали. Во всяком случае, такое у меня было ощущение. За день устаешь очень, а на рассвете будит жуткий голос старшины — омерзительный он у нас был мужик: «ПОДЪЕМ!!!» Скатываешься с нар прямо в сапоги, кое-как портянки перематываешь, гимнастерку заправляешь. На все — одна минута. Один раз, только мы оделись, объявляют: сейчас состоится поход на лыжах, 30 километров, разбирайте лыжи. Только бы не отстать, думаю, а то скажут, что я вшивый ленинградский интеллигент. Пойду, думаю, за комбатом, лыжню в лыжню, во что бы то ни стало. И я пришел вторым. Потом два месяца лежал в санбате, потому что стер ноги до мяса. Если бы дали хоть две минуты, чтобы перемотать портянки, а так я наскоро намотал, когда подъем объявили, а тут на тебе — лыжный поход. В санчасти было такое замечательное время, ой, такая прелесть! Там была Ларисочка, милая ленинградская девочка, она за мной ухаживала, делала мне примочки какие-то — полное счастье.

Перед самым нашим выпуском в Томск приехал Ансамбль песни и пляски железнодорожников под управлением Исаака Дунаевского. Нас с друзьями на него отпустили. В то время мы ужасно переживали, что у нас нет такого специального значка на лацкане — перекрестных молотка и гаечного ключа, — мы же техники были. На концерт приходим — там все участники ансамбля с точно такими же значками. А мой папа был хорошо знаком с Дунаевским и даже называл его Дуней. Я отправляюсь за кулисы, нахожу там Исаака Осиповича и говорю: «Здравствуйте, я сын Павла Исаевича Левитина». — «Да что вы?! Как вы здесь?» Отвечаю: «Я училище артиллерийское здесь закончил, скоро на войну отправимся. Нам всем так концерт нравится, но, знаете, у меня к вам совсем нескромная просьба: мы очень хотели бы заполучить вот эти вот значки, как у вас». Он так растерялся, бедный: «Ох, значки, не знаю, где же их взять, погодите, позову администратора». И администратор приносит целую горсть этих значков. Ребята мои обалдели, нацепили значки, и наступило полное счастье.

Меня направили на Кавказский фронт в команде из пяти человек. Поехали мы на поезде круговым путем, через Ташкент. Остановились там в полшестого утра, чтобы дождаться другого эшелона и дальше ехать. У меня первая мысль — попасть в общежитие Консерватории, потому что Олечка Кац ведь была студенткой первого курса, и их туда эвакуировали. Уговорил сопровождающего. Он выдал мне записку-увольнительную и предупредил: смотри, мы ведь можем в любую минуту уехать. Бегу. Чудное утро. Ташкент спит. Вдруг навстречу патруль. Увольнительная моя им не понравилась — не на бланке была написана. И забрали меня в комендатуру. Приходим, там стоит строй задержанных, все — старшие офицеры. Ну все, думаю, погиб я. Отвели меня к полковнику-коменданту: «Ну что, малец, попался? Куда бежал?» — «В Консерваторию, — говорю, — к любимой девушке». Он посмотрел на меня пристально, улыбнулся, потом снова нахмурился: «Ну вот что, одна нога здесь, другая там. Немедленно вернитесь на вокзал!» Естественно, я побежал в общежитие. Дежурная Олю разбудила. Выходит она, заспанная, красивая. Я обмер, так сердце защемило — непередаваемое чувство совершенно. Обнялись мы, я ее впервые поцеловал в щеку. Восторг! Бегу обратно. Нет наших. Все у меня внутри оборвалось: ну вот, думаю, я теперь дезертир. Обежал вокруг вокзала на всякий случай — смотрю, сидят мои. От сердца отлегло. Мы ждали состава два дня. Оля с девочками приходила, уходила, мы гуляли, болтали. Ребята мои были очень довольны такой компанией.

Поехали снова. Жарища. Высыпали на крыши — там ветерок дует. Очень это приятное ощущение — на крыше ехать. Приехали в Красноводск. Большего количества мух я не встречал нигде за всю свою жизнь. Жара. Каспий. Свежая рыба. И зеленые огромные мухи стаями летают. Сели мы на танкер. Тревожно очень. Везде затемнение. Немцы уже близко. Я потом в Академии на первом курсе сделал композицию про то, как мы на танкере едем на войну. Хотел передать это ощущение тревоги. Пятерку за нее получил. С настроением была работа.

Не буду рассказывать про войну, потому что ничего сверхъестественного не было. Только было вот что. Я попал в артиллерийский полк под Моздоком. А в зенитной артиллерии много служило женщин: обслуживали приборы, налаживали связь. И они были настоящими бойцами, очень мужественными. Вообще, когда меня спрашивают о слабом поле, я говорю, что этот пол не слабый, а сильный. Это все враки, мужчины это все придумали. Женщины — и слабые, и сильные, вот мое глубокое убеждение. Но мне запомнилось, что все они были ужасно несчастные и жаловались мне на жизнь. Наверное, потому что я был интеллигентный мальчик, все выслушивал. Вот, например, выстраивает командир подразделение, а какая-нибудь девчонка говорит ему: «Товарищ командир, я сегодня не могу пойти на учения. А он рявкает: «Что за разговоры?! Почему не можете?! Наряд вне очереди!» Ну что она ему будет объяснять? Идиот. И таких было немало.

Или вот история. Пришел однажды в помещение, где собирались офицеры, старший лейтенант Глауберзон. Он был караим — это такая разновидность иудеев, которые не пошли с евреями, а организовали свою ветвь. Они очень редкие, у них свой язык. Так вот, приносит Глауберзон лимонку, но какой-то странной формы. А по правилам нельзя было вносить в расположение заряженное оружие. И я вытаскиваю чеку, в полном спокойствии, что она не заряжена, — чтобы рассмотреть эту гранату в деталях. И вдруг начинает вращаться пружина. Глауберзон ее зажимает пальцами, белый, как полотно. Сейчас взорвемся. Я дрожу, он дрожит. Кричит, что надо вставить чеку. Кончилось-то все хорошо, чеку я вставил, но я после этого написал родителям письмо о том, что чувствует человек за несколько мгновений до смерти. Ничего. Я ничего не чувствовал. Полная апатия и ужас. Я не вспоминал ни родных, ни близких. Когда пишут, что вся жизнь прошла перед глазами, — ни фига подобного. Живой труп. Потрясающее ощущение полной пустоты, тихого ужаса и ожидания смерти.

Полк перевели и поставили в Ереван, на охрану воздушных границ Кавказа и Закавказья от турок, которые были в союзе с немцами. Через какое-то время меня назначили инженером станции орудийной наводки СОИ-2. Это поразительно. Считалось, что я хороший техник. А все потому, что у меня был помощник, сержант Витя Коротаев. С пятиклассным образованием, но настоящий Левша. Золотой парень. Мы с ним ездили по батареям, я находил неисправность — это я еще мог сообразить, — а он все исправлял.

У меня была тропическая малярия. Со страшными приступами тряски. Я время от времени лежал в санчасти, когда такие приступы были. И послали меня в Грузию, в дивизион, который находился в Месхетии, где была одна зенитная батарея. Там прошел ужасный горный ливень с оползнями, и батарею эту залило. Меня отправили проверить состояние машин и снарядов. В Ереване прямо перед отъездом я попал под дождь и промок до нитки. Лег на третью, багажную, полку. А поезд шел через Ленинакан и Кировакан, горные районы Армении, где у подножий тепло, а в горах холодно. Окна все разбиты в поезде — военное время. И я примерз к трубе. А утром у меня начался приступ малярии. Зуб на зуб не попадает. Прибываю в таком состоянии в батарею, проверяю снаряды, температура, наверное, 40. Дело к вечеру, а в землянке после того ливня все мокрое: одеяла, подушки, матрасы. Но мне было так плохо, да и выбирать не приходилось, я лег спать. Наутро вообще был полуживой. Надо было срочно меня везти в госпиталь. Так вот командир этой батареи, которому надо было по делам ехать в Тбилиси, сам сел в кабину, а меня посадил в открытый кузов грузовика. Такая вот скотина.

Я не помню, как мы доехали. Ничего не помню. Только наутро я проснулся в чистой постели в госпитале. Чувствую, что мне чуть легче, и так приятно: чисто, сухо и надо мной склоняется красивая женщина. Говорит: «Миленький, какой же ты желтенький! Хочешь посмотреть на себя?» Подносит зеркало — боже мой, не просто желтый, с зеленоватым отливом! Звали ее Тамара Михайловна. Она была старшей сестрой отделения. И она меня выходила. Доставала немыслимые по тем временам лекарства какие-то, «Боржом», и еще ей кто-то подсказал давать мне воду с йодом. Я пошел на поправку.

Кончилась война. Я все служу в Ереване. О демобилизации и речи нет. Главным инженером я перестал быть, потому что установка наша, во-первых, вышла из строя, а во-вторых, из Москвы прислали уже настоящего инженера, высококвалифицированного. Но меня постоянно выдвигал штаб дивизии в Военную академию как хорошего техника. А начальник штаба нашего полка, чудный грузин Володя Чхенкели, к которому эти документы попадали, все время складывал их под сукно. Он знал, что я художник и мечтаю попасть в Ленинград в Академию художеств.

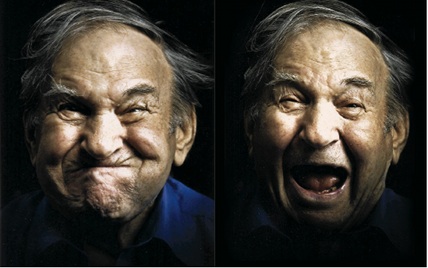

Из серии фотографий о возможностях человеческой мимики. Фотограф — Алексей Снетков

Проходит слух, что командиром нашей дивизии стал полковник Привалов, бывший начальник штаба Ленинградского фронта ПВО, очень суровый человек. Чистим все приборы, наводим марафет, чуть ли не траву красим — так его все заочно боялись. И вдруг приходит телеграмма: командировать техника-лейтенанта Левитина в штаб дивизии, к Привалову. Я являюсь, докладываю адъютанту, что прибыл, захожу. За столом сидит строгий дядька, молча на меня смотрит. И вдруг говорит: «Да, сразу видно, музыкант. И шапочка-то как надета, ой! Ну, садитесь. Надо организовать солдатам достойный досуг. Мы решили в дивизии организовать ансамбль. Предлагаю стать вам его руководителем. Вы же руководили в полку каким-то славным хором?» А я действительно руководил хором при автопарке, там было много украинцев, пели они все как боги. Я говорю: «Товарищ полковник, я даже нотной грамоты не знаю. Но со мной в полку служит ученик моего папы, очень хороший скрипач, возьмите его». «Ну хорошо, спасибо, свободны», — говорит Привалов. И тут я неожиданно для самого себя говорю: «Товарищ полковник, разрешите обратиться. Дело в том, что я вообще-то не музыкант, я закончил СХШ в Ленинграде, и единственная моя мечта — получить высшее образование в Академии художеств». «Ну ладно, — говорит Привалов, — я подумаю, приходите вечером, к семи». На выходе я встретил Жору Васильева, мы вместе кончали артиллерийское училище. Решили выпить за встречу, за победу. Сколько выпили, не помню. Пошли гулять в горы, отрезвляться. Но чувствую, что к семи часам я в хорошее состояние прийти не успеваю. Кое-как пришел к Привалову без двадцати восемь. А адъютант говорит: «Уехал товарищ Привалов». Ну, думаю, все! Пропил я свою жизнь, пропил свое будущее, искусству конец, придется отправляться в Военную академию. Адъютант вдруг спрашивает: «А ваша фамилия?» «Левитин», — говорю. «Товарищ полковник оставил вам письмо». Текст этого письма я запомнил на всю жизнь: «Михаил Иванович, отпусти техника-лейтенанта Левитина в отпуск в город Ленинград. Пусть он устраивается в Академию художеств. При первом удобном случае мы его демобилизуем. И талант будет сохранен, и нам свободнее. С приветом, Привалов».

Я ног под собой не чувствовал совершенно. Такое счастье! Возвращаюсь в Ереван. Отдаю письмо командиру части, Михаилу Ивановичу Рязанцеву. А он матерщинник был страшный. Он читает письмо: «Мать-перемать, Левитин! Это что за, перемать, такое?! Как же это ты так с ним спетюхался?» Потом подумал и говорит: «Ну ладно, нарисуешь меня, Марью Ивановну и моего друга Кирилла Григорьевича Сильченко. А потом уж я дам тебе отпуск в Ленинград».

Нарисовал я и его, и Марьиванну. Прихожу к Сильченко, который много десятилетий был главным виноделом завода «Арарат». Его лично пригласил на работу еще поставщик императорского двора купец Шустов, когда завод еще принадлежал конторе «Шустов и сыновья». Кирилл Григорьевич был настолько опытным виноделом, что стоило ему только приблизиться к собеседнику, как тот уже был пьяным. 70-летний старик, красивый, высокий, хорошее лицо такое, доброе. Поставили стол, вино, арбуз, персики, виноград — все скомпоновали. «Ну что ж, надо расписаться», — говорит Кирилл Григорьевич. И проводит меня в соседнюю с его кабинетом комнату, где стоят гигантские пробирки с разными винами. Ну что делать? Чувствую, что он не сядет, пока не распишемся. Наливает он мне полбокала такого вкусного вина, просто обалдеть. Выпил я: сознание полное, но ноги не идут. Короче говоря, я писал его сеанса три или четыре — и трезвыми глазами работу не видел ни разу. Знаю, что сначала портрет висел в музее «Арарата», а сейчас у кого-то из его потомков. Они меня недавно разыскали, показали фотографию портрета. Он очень даже приличный, зря я полвека переживал.

Поехал я в Ленинград. Прихожу в Академию. Ректором тогда был мой любимый преподаватель Зайцев. Он сидит, что-то пишет, поднимает глаза — и как будто не было этих четырех лет: «Здравствуйте, Левитин, какие у вас вопросы?» Я говорю: «Александр Дмитриевич, мне нужна какая-нибудь бумага от Академии, чтобы передать ее в штаб моей дивизии, чтобы меня поскорее демобилизовали». Он написал так: «Левитин Анатолий Павлович, известнейший советский художник, участник международных выставок в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго…» По сути верно, но он только не указал, что выставки-то были детского творчества.

Я когда по возвращении эту бумагу Привалову показал, он аж руками всплеснул. «Ого, — говорит, — да вы же знаменитость! Я вам дам спецкомандировку на два месяца по частям, которые находятся на Черноморском побережье, в Абхазии, в Аджарии, — там очень красиво. Ничего делать по службе там не нужно, просто пишите этюды — готовьтесь к учебе в Академии». Сказка какая-то. Вот такой уникальный человек был Привалов. Если бы не он, не знаю, что бы со мной было. Он вообще очень многих спас. Много лет спустя я был приглашен на его семидесятилетие в ресторан. И среди гостей был Юрий Никулин, которого Привалов тоже освободил.

У меня на фронте была любовь. Ее звали Маша Бондаренко. Много месяцев мы не виделись: я ездил в Ленинград, потом в эту спецкомандировку, Машу в это время демобилизовали. В общем, мы потерялись. В декабре 1945 года, когда пришел приказ о моей демобилизации, я написал Маше телеграмму на ту станцию, где, как я предполагал, она могла бы быть. Приходи, мол, встречай. Она не пришла. Я так и не смог ее найти. А через три года, когда я учился в Академии, был женат на Майке, с которой у нас уже родился Андрюша, я получил от Маши письмо. Оказалось, что телеграмму мою она получила, а не вышла, потому что была на девятом месяце — испугалась, что я как-то не так отнесусь. К письму прилагалась фотография маленького мальчика, как две капли воды похожего на меня. Его тоже зовут Толя. Мы с ним всю жизнь дружим, несмотря на то что у меня совсем другая семья. И младшие сыновья мои с ним дружат.

Приехал в Ленинград. В Академию меня, как и собирались до войны, взяли без экзаменов. И встретил я свою Майку, Майю Кузьминичну Копытцеву. Помню, как впервые обратил на нее внимание в деканате: такая она была красивая, ямочки эти на щеках, коса! Она тоже меня заметила. И, хочется верить, не в последнюю очередь из-за этого, никого не спросив, собрала мольберт и сбежала из своей группы в мою. Просто пришла на занятие, как ни в чем не бывало, поставила этюдник и стала писать. Руководителем нашей группы был Борис Александрович Фогель. Мудрый старик. Мы его обожали. Он некогда был в первой сборной России по вольной борьбе вместе с Иваном Поддубным. Он нам показывал свои фотографии — это просто невероятно: голова сразу переходила в шею, а потом шел мощный такой торс. Однажды он поехал с гастролями во Францию и остался там на 9 лет. Тогда он уже начал заниматься живописью и познакомился буквально со всеми значительными французскими художниками того времени: с Сислеем, с Писарро, с Гогеном и прочими — всех знал лично, но больше всего подружился с Бастьеном-Лепажем. Фогель был беспощаден к вялости, очень любил лихость, свежесть, напряжение цвета. А у Майки все это было, и он сразу ее оценил и полюбил. На втором курсе она сделала композицию про мать, стоящую у рва, где похоронен ее сын, погибший на войне. Так вот Игорь Эммануилович Грабарь был потрясен тем, что это работа молоденькой девушки, потому что композиция была такой силы, что казалось, ее сделал взрослый мужчина, испытавший все тяготы войны. Майке за нее дали первую премию и положили Репинскую стипендию в 450 рублей, в то время как обычная была 250 рублей. А уж в написании натюрмортов, пейзажей, всякой природы Майе вообще не было равных. Каждая ветка, каждый лепесток были живыми, не похожими один на другой. Майка была замечательной женщиной, прекрасным другом и совершенно великолепным художником. Пять лет назад она умерла. Я написал про нее книгу, ее уже напечатали. Теперь моя главная забота — донести ее до людей.

После второго курса мы с Майкой перешли в мастерскую Бориса Владимировича Иогансона, помощником которого был мой любимейший Зайцев. За успехи в учебе я стал сталинским стипендиатом, получал 750 рублей в месяц. За все время учебы только две четверки у меня были: по политэкономии социализма — я просто не понимал логики — и по анатомии.

2 декабря 1947 года мы, как обычно, поехали на занятия. Беременная Майя сказала, что пересидит первый урок в санчасти — неважно себя чувствует. Когда я пришел проведать ее через час, заведующая санчастью набросилась на меня со словами: «Идиот! Она же сейчас родит!» Мы пешком пошли в гинекологическую клинику Д.О.Отта, которая, по счастью, стоит не так далеко от Академии. Майку забрали, а мне велели не ждать, а перезвонить через какое-то время. Я позвонил уже через полчаса. «Поздравляем, у вас родился сын!» — сказали мне.

В Академии по инициативе Зайцева была организована комната для грудных младенцев, где мамы-студентки могли кормить, перепеленывать и укладывать спать своих малышей в перерывах между занятиями. Там стояло семь кроваток, одну из которых занимал наш Андрюша, которого мы привозили из дома в корзинке. Но когда через два года родился наш второй сын, эту комнату уже закрыла санэпидстанция. И мы отвезли младенца в ясли при табачной фабрике Урицкого. Нянечки, которые его принимали, умиленно воскликнули: «Ой, какой Митяй!» Так тому и быть, решили мы и назвали сына Димой.

За свою выпускную работу «Обмен стахановским опытом» я получил диплом с отличием. И решил поступать в аспирантуру. Накануне экзаменов пришел в Академию, там как раз постановку какую-то выставляли: та же Надежда, которую мы писали шесть лет, тряпки, которые я писал еще в СХШ. Думаю, да пропади оно все пропадом. Плюнул и поехал в совхоз. Там я написал картину «Телятница Лысько». Она была на Всесоюзной выставке вместе с моим дипломом про стахановский опыт. Обо мне стали писать то тут, то там. И сразу я стал известным.

В 1952 году мы с моим приятелем Юрой Тулиным написали картину «Свежий номер цеховой газеты». Писали вместе потому, что одновременно и не сговариваясь сделали эскиз на одну и ту же тему. К тому же у Юры была аспирантская мастерская, а у меня нет. Мы получили вторую премию объявленного Союзом художников Ленинграда конкурса за лучший эскиз на современную тему. Мы долго готовились начать — а страшно, работа-то огромная. Вдруг встречает нас Непринцев, автор «Теркина»: «Ну что, ребята, можно посмотреть, как у вас дела?» «Конечно! — говорим. — Зайдите через недельку». Перепугались: за неделю натянули холст, загрунтовали, сделали рисунок, начали писать А у него, видимо, было что-то аналогичное, потому что эта тема вообще витала в воздухе, — он пришел, посмотрел, сказал: «Все ясно, свою я писать уже не буду» — и ушел. Когда мы закончили, пришел выставком, человек 15, все маститые, серьезные дядьки — все прекрасные художники. Пришли — и молчат. Минута проходит, две. И вдруг раздались аплодисменты. И в 1953-м нас выдвинули на Сталинскую премию. Но получить мы ее не успели — Сталин должен был подписать указ 10 марта, а 5 марта он умер.

Была в Петербурге такая замечательная организация «Ленизо». Она помогала молодым встать на ноги, раздавала им заказы на картины, которыми оформляли клубы, чьи-то кабинеты, актовые залы. За свой первый заказ я получил 12 000 рублей — зачем-то где-то нужна была композиция «Товарищи Сталин и Косыгин на крейсере «Молотов».

А потом мне позвонили из Театрального музея: «Анатолий Павлович, нам нужна картина, которая бы называлась «Новый зритель», новый зритель попал в театр после революции — такая тема. Но нам нужно, чтобы через 12 дней она была совсем готова. Сможете?» Смогу, сказал я. И написал такую работу. А потом позвонили из Военно-медицинского музея. Сказали, что им нужна картина «Владимир Ильич Ленин на Втором всероссийском съезде работников медико-санитарного труда». «Сможете?» — «Смогу». Я, в общем, никогда не отказывался.

К очередной Всесоюзной выставке я написал картину «На защиту революции». Это самая моя большая работа. Она двадцать лет в краеведческом музее в Кяхте, на границе с Монголией, скрученная на валу лежит — места под нее нет, да и не актуальны эти революционные дела сейчас. Сейчас же все, что связано с советской властью, убрали — как будто и не было ничего. Конъюнктурщики! А в свое время она была сослана в Кяхту моими друзьями, которые не хотели видеть во мне исторического художника, а хотели, чтобы я был только портретист. Я по-новому решил историческую тему: Ленина на картине почти не видно, он не протягивает руку вперед к коммунизму, а где-то там в углу идет, и морячок показывает ему рукой дорогу. И вдруг звонит мне председатель Союза художников и выставкома Коржев и говорит: «Толя, пришел какой-то дурак из ЦК и сказал, что твой матрос замахивается на Ленина. Если ты не исправишь руку, придется картину снять». Вот идиотизм. Я приехал, вместо руки какую-то невыразительную, но безопасную сосиску написал. Мой друг, замечательный художник Володя Гаврилов обнял меня и сказал: «Толь, ты хорошую картину написал, вот только что к чему — я понять не могу».

Однажды я бродил по новостройкам в поисках сюжета. Поднялся на какой-то высокий этаж, открыл дверь первой попавшейся квартиры. Смотрю, а на подоконнике парень с девкой сидят. И воркуют о чем-то. Она — с мастерком, он — с молотком. Ясный такой день, светлый, блики красивые. И меня осенило. Приехал в Питер, убрал в одной из комнат всю мебель, отциклевал пол — чтобы добиться максимальной просветленности. Парня убрал тоже — не об этом картина. Так появилась одна из моих самых известных работ — «Теплый день». На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году я за нее бронзовую медаль получил, так же как и Татьяна Яблонская за картину «Утро».

Я был членом комиссии, которая принимала Сталинградскую панораму. В нее входили генералы Шумилов и Еременко, художники Моисеенко и Аникушин. Вучетич, который делал в это время «Родину-мать», пригласил нас посмотреть на нее. Грандиозное сооружение, просто фантастическое. Вучетич говорит: «Ну, молодой человек. А вы что обо всем этом думаете?» А я был совершенно потрясен, только один момент меня смущал: там есть скульптура такого полуобнаженного мужчины с гранатой, а под ним надпись «Стоять насмерть» — она была сделана школьным таким, округлым почерком. Я и говорю: «Евгений Викторович, мне очень нравится, очень мощно, но вот только мне кажется, что не может здесь быть такого спокойного, школьного шрифта, здесь нужна динамичная подпись». Вучетич рассердился, запыхтел: «Молодой человек, не слишком ли много вы на себя берете?!» Но надпись изменил.

В 1963 году я был в составе делегации русского искусства в Узбекистане. Мы летели большой компанией во главе с Екатериной Алексеевной Фурцевой. Аникушин, Зыкина, Алла Ларионова и Ирина Скобцева — они были подружки, матерились фантастически. Композитор Аркадий Островский — он был настолько музыкален, что извлекал музыку из чего угодно, а особенно хорошо играл на бокалах в ресторане. Мы пели почему-то все время песню «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама». А Борис Андреев, потрясающий актер и рассказчик, все время возмущался: «Большие дяди, серьезные люди, режиссеры, артисты, художники — и все маму поют». Колоссально интересная личность был Андреев. Пригласили нас в детский дом, а он сам был детдомовец. И стали нам показывать представление. Ну а вы знаете, что такое представления в детских учреждениях, — умеют у нас детей нашпиговать: дежурное такое выступление и всякие «да здравствует партия и правительство!» Андреев слушал-слушал, а потом как хряпнет кулаком: «Хватит комедию разыгрывать!», и слезы у самого в глазах стоят. Работники детдома были совершенно потрясены. Его все в Ташкенте знали и обожали, потому что именно там во время войны снимался фильм «Два бойца» с ним и с Бернесом. И его машину поднимали на руках.

Еще я в той поездке познакомился с Яшей Сейгелем, который когда-то играл Роберта в «Пятнадцатилетнем капитане», а потом стал прекрасным режиссером. Через семь лет после той нашей поездки в Узбекистан я был в Москве и решил встретиться с Яшей. Звоню. Он подходит. Я говорю: «Здравствуй, Яша, это Толя. Помнишь, мы с тобой вместе в Узбекистан летали?» Он говорит: «Знаешь, Толя, семь лет назад на меня наехал студийный автобус. Я получил семнадцать переломов. Моя жена собрала мои останки и отвезла их в Склифосовского. Меня собрали, починили, полгода я был в коме. Я на себя абсолютно похож, но я потерял память. А ты, наверное, хочешь со мной встретиться? Ну давай встретимся у Телеграфа на Тверской». Приезжает на белой «волге» Яша, предлагает заехать за Таривердиевым — они с ним музыку к Яшиному фильму сочиняли, — а потом к нему, на обед. Хорошо. Таривердиев садится к нам в машину и говорит: «Давайте заедем за моей женой Галочкой». Давайте. Заезжаем, спускается жена — симпатичная девушка, лет на пятнадцать-двадцать младше его. Доехали до Яшиного дома. Яша и Таривердиев идут впереди, а мы с этой молодой милой женщиной сзади. Она вдруг говорит: «Скажите, Анатолий Павлович, вот вы художник и из Ленинграда, может быть, вы знаете такого ленинградского художника Левитина?» Я говорю: «Это я». И она с аханьем кидается мне на шею. Сейгель и Таривердиев оборачиваются, и кто-то из них говорит: «Смотри-ка, а ленинградцы не теряются!» Оказалось, что эта Галочка — дочка Тамары Михайловны, которая спасла меня от малярии.

С женой и однокурсником на набережной у Академии художеств

В 1953 году меня назначили художественным руководителем потока художников Академической дачи. Есть такое место между Ленинградом и Москвой, она как «Артек» для художников. Там есть дома и мастерские, и художники приезжают туда за вдохновением или отдохновением, пишут этюды, общаются — в общем, там невероятно творческая дружная атмосфера. Моя Майя обожала эту дачу и проводила там много месяцев в году за написанием чудных этюдов. Я управлял делами дачи до 1987 года.

А в 1987 году президент Академии художеств СССР Борис Угаров предложил мне возглавить творческую мастерскую Академии в Красноярске. И я до сих пор являюсь руководителем отделения «Урал—Сибирь—Дальний Восток». Большую часть года я живу в Красноярске, летом приезжаю в Петербург, еду на Академическую дачу. Там, как правило, собираются все мои дети, внуки и правнуки, почти все они тоже художники.

Я веду борьбу с гадостью и тупостью, которая заполонила современную культуру. Пользуюсь своим служебным положением — так ко мне хотя бы чуть-чуть прислушиваются. Я не верю, не хочу верить, что то, что творится в стране, делается сознательно. По-моему, это все от того, что руководство не понимает, не видит, что происходит в стране с культурой. Они увлечены экономическими проблемами, они абсолютные прагматики. Я в свое время написал письмо Путину, в котором разъяснял ему весь ужас сложившейся в стране ситуации, с конкретными примерами и моими предложениями по выходу из этого мрака. Мне перезвонил его помощник, сказал, что письмо очень интересное, что они его подробно изучают, видят интересные моменты. Я спрашиваю: «А самому-то на стол положили?» «Понимаете, — отвечает, — Владимир Владимирович получает 140?000 писем в день». Мне стало все ясно.

Говорят, что я наивный, что я Дон Кихот, что все эти письма — утопия. А я считаю, что надо пробовать, успокаиваться нельзя. В общем, дел у меня много, и отступаться я не собираюсь.