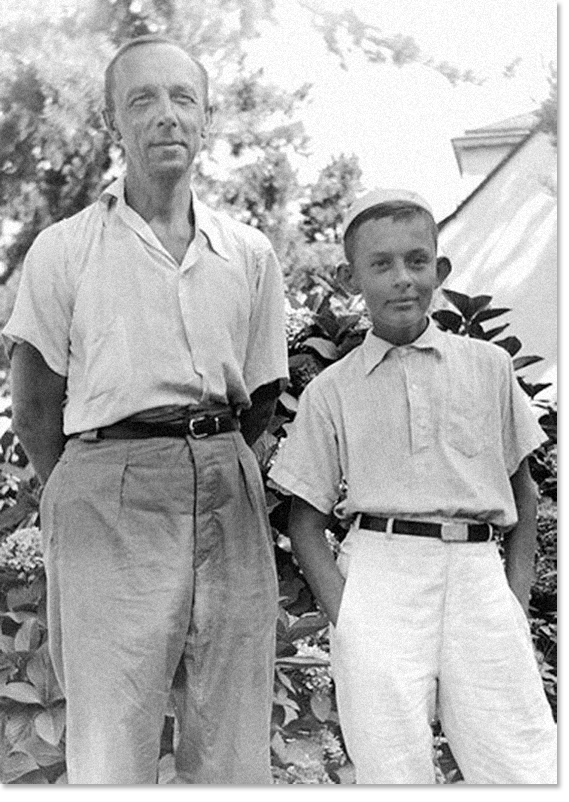

Взрослые о детстве: Виктор Голышев

Переводчик Виктор Голышев — о наказаниях, нелюбви к учению, дворовой жизни и страсти к американским сигаретам

Когда я родился, отец работал в наркомате внешней торговли, в подразделении «Совмонголторг». А мать училась в Литинституте. Она его окончила, но началась война, и она не защитила диплом. Папа приходил домой поздно. При Сталине сначала ложилось спать правительство, потом министры, потом замминистров, а потом начальники главка вроде папы. Он возвращался домой в 3–4 часа ночи, а уходил в 11. Я его почти не видел — только по выходным. Моя семья была не бедной и не богатой. Люди из таких семей потом ни к чему не рвутся: богатый хочет удержать богатство, а бедный хочет вырваться. А вот у среднего человека нет никаких желаний.

О наказаниях

Я помню, как однажды меня ударила бабка, и я ужасно ревел. Уже не помню, за что мне влетело. Было больше обиды, чем страха. Мне казалось, что это просто ужас, позор. Меня никогда не лупили, у нас это было не принято. Разве что один раз отец меня ударил — и то за дело. Мы с сыном дворничихи бросались друг в друга камнями. Он мне попал в лоб раз — и выскочила шишка. Потом попал второй раз — и опять в то же место. Шишка превратилась в рог. Отец трясся надо мной, а когда эту шишку увидел, отлупил. Больше никогда этого не было.

Выговор был только однажды: меня кто-то привел и сказал, что я бегаю и все время кричу «Жиды!». А я не «жиды», я «атанда» кричал. Я не знал, что это значит. Мама устроила долгую нудную лекцию. А я не понял, из-за чего вообще разговор.

О войне

Когда началась война, мне было 4 года. Помню, как отец нес меня на руках в метро «Охотный Ряд» во время бомбежки. Это еще до эвакуации было. Отец остался в Москве, а мы с матерью уехали, и она там работала в театральном обществе.

Нас эвакуировали в Челябинск, на тракторный завод. Мы ехали в теплушке, кажется, неделю. Помню, там был фотограф какой-то по фамилии Колик, и он делал из носового платка зайца, который у него из рук все время выпрыгивал. Еще помню проблемы с уборной и большую очередь туда. С едой было плоховато. У нас был патефон His Master’s Voice, мы продали его за 5 000 рублей, а кило масла стоило 3 000. Знакомые тоже продали патефон, но советский. Почему-то их обманули, и кило масла им не досталось.

У нас дома висела карта, на которой мы передвигали булавки с флажками. Только этим мы и жили. И это остается потом на долгие годы — даже не можешь в футбол за немцев болеть. Мы постоянно рисовали самолеты, воздушный бой, корабли, танки. На даче ребята постарше вырезали из дерева танк — как настоящий. «Тигра» или Т-34. После войны это долго сидит в головах. А у половины твоих одноклассников нет отцов.

О бомбочках

У моего приятеля был носик от зажигательной бомбы. Смешиваешь потом со спичками и можешь забить любую трубку. Потом кладешь на огонь, на кусок сухого спирта — и убегаешь. Взрывается со страшной силой. В подъезде вообще гремело так, будто бомба взорвалась. У меня много чего взрывалось — в руках в том числе, так что шрамы на лице остались на всю жизнь. Бабушка звонила матери и жаловалась: «Он опять взорвался». Видимо, отголоски войны.

О дворовой жизни

До 6-го класса, лет до 13, ты во дворе живешь. И никто тогда за нами не следил, не боялся, что тебя украдут.

Мы в казаки-разбойники играли, в колдунчики. Вот это главная игра была, которая могла продолжаться часами. Ну и футбол. Но с футболом хуже было почему-то. Может быть, из-за окон кругом. А колдунчики не бьют стекла.

Какие-то странные занятия еще были. Например, ты входишь в темный подъезд из полузаброшенного дома, двери обиты железом, а там маленькая дырочка. И если ты стекло матовое подносишь, то видишь как в этом, в фотоаппарате старом, перевернутую картинку.

Компания была преимущественно мальчишеская. Я стеснялся тогда девочек. Потом некоторые мальчики стали с ними прыгать через веревочку. А я в скакалках с девочками не участвовал. Но отчасти завидовал, надо сказать.

Почему-то считалось, что у нас война с соседним домом. Соседний дом генеральский был. Он напротив телеграфа, выходил как раз на улицу Горького. Но никаких ни драк, ни реальной войны не было. Все там по чинам были.

Один раз меня свои же дразнили, что у меня кривые ноги. Я сказал, что выхожу из армии на фиг. Тогда считалось, что если у тебя кривые ноги, то ты уже был с женщиной. Ну это конечно не так называлось. Это называлось одним красивым словом на букву «е». И это уже позор был крайний.

Время от времени в этом дворе еще стояли стометровые очереди к окошку за мукой или за сахаром. Чернильным карандашом на руках номера рисовали. Стояли в основном взрослые, но я тоже там иногда стоял. Хотя у нас вроде проблем не должно было быть.

О прозвищах

Меня называли либо по имени, либо по сокращенной фамилии: Голыш. А так прозвищ у нас особо не было. Были рыжие, которые обижались, если им говорили, что они рыжие. Не знаю, на что там обижаться, но если говорили, что ты рыжий, это считалось обидным.

О друзьях

Своих первых друзей я отлично помню. Был у меня дачный приятель Вова, сын замминистра, или замнаркома, как это тогда называлось. Мы с ним постоянно общались в Малаховке.

У Вовы еще был старший брат и старшая сестра. Ей тогда исполнилось 15 лет — вполне зрелая женщина, как мне казалось. И все их, конечно, очень уважали: старший брат замечательно играл в футбол, а сестра — в волейбол. Но с ними я дружил только летом. А зимой у меня были другие друзья, из дома и из класса.

Об американских продуктах

По ленд-лизу привозили американские продукты. Даже помню три сорта сигарет, один из которых я курю до сих пор. Запах другой, тушенка другая, сгущенное молоко другое. Это они нас подкармливали. Думаю, что это не всем доставалось, а ответственным работникам больше. Хотя многие вещи вроде по карточкам давали, например лярд. Это сало такое.

Потом я у приятеля в доме видел коробочки, которых сейчас и здесь навалом. И это было все очень удивительно: у нас все серое, а там банки от муки были красные или зеленые. Эстетика другая была совершенно. Непривычно красочная, и поскольку им нужно было продавать все это, то с хорошим дизайном.

Но самое сильное впечатление, конечно, от запаха табака.

О курении

Первый раз я попробовал курить лет в девять. Мы с друзьями курили листья с деревьев, кажется березовые. Потом цветок такой есть, табак называется. Мы решили, что это он и есть, и курили его листья. А дома я закурил лет в двенадцать. У матери взял сигарету из портсигара (она китайские курила, вонючие, отвратительные сигареты) и стал курить при ней. Она пожаловалась отцу, и он потребовал, чтобы я не курил. Я сказал, что не буду. Ну и до 17 лет терпел, не курил.

О будущей профессии и музыке

Кем я хотел стать, зависело от книг, которые в тот момент читал. Сперва хотел быть пожарным — видимо, после Маршака («На площади базарной, на каланче пожарной, круглые сутки стоит солдат у будки. Смотрит вокруг — на север, на юг…»). Потом хотел стать водолазом. Это я, наверное, Житкова читал. Потом долгое время никем не хотел быть. А затем захотел стать трубачом (просто я любил джаз, а самый живой инструмент — труба). Но ровным счетом ничего для этого не сделал. Дети занимаются музыкой, но в моем детстве было не до пианино. Жалею, что не занимался. После школы я приходил домой и слушал музыку. Джаз был глотком воздуха. У нас здесь была эта жуткая эстрада, совершенно чудовищная за исключением нескольких складных советских песен. В школе мы пели песни про пограничников. Некоторые начинали острить: вместо «ехал товарищ Буденный» пели «ехал товарищ зеленый». А я даже этого не делал. Главное — не надо читать, считать, писать в это время. Стоишь и поешь себе на автомате.

О занятиях английским

Класса с 4-го я стал ходить к учительнице по английскому. У нас и в школе был английский, но там было 30 человек и совершенно дурацкие учебники с безобразными советскими текстами. Язык должен пахнуть своей страной, а у нас он пах так: «Москва — столица нашей Родины. Посреди Москвы стоит Кремль».

Мама нанимала мне преподавателей по английскому и платила 25 рублей за урок. У меня была одна учительница, другая — все неудачно. Потом у меня появилась преподавательница Елизавета Юльевна. Героическая женщина. Они с мужем пережили блокаду Ленинграда. У них погиб сын. Потом посадили ее мужа, юриста по авторскому праву, а ее саму выгнали из Академии внешней торговли, и она осталась без работы. Она занималась английским со мной, с моим приятелем Шуриком Светловым и еще с кем-то из нашего дома. И она ставила мне в пример других своих учеников: «Какой он способный!» И я как-то Шурику говорю: «Что-то ты такой молодец, мне тебя в пример все время ставят». Он говорит: «А мне тебя».

Смысла я в занятиях английским особого не видел. Да и вообще учиться не любил ни в школе, ни здесь.