Мария Степанова

____

«Книжка называется «Маленькие японцы», написала ее неведомая Люси Фич-Перкинс, она издана в 1921 году. На обложке — японские дети в кимоно, в гэта, под зонтиком, а на титульном листе написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И еще «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». Видимо, книжка была написана для какого-то просветительского американского или английского издательства (маленькие японцы, маленькие индейцы, маленькие эскимосы), а потом переведена и адаптирована для нужд советских детей. Эту книжку читала моя шестилетняя бабушка Леля. Не только читала, но и писала поверх: на титуле карандашом, детским почерком, очень крупно выведено «21». Видимо, у маленькой бабушки была собственная некрупная детская библиотека, книгам велся учет, и эта книжка шла под двадцать первым номером.

Эту чудесную книгу я в свои пять–семь лет безумно любила и все время перечитывала: добиралась до конца и начинала с первой страницы. Там ничего, по сути, не случается, никакого отчетливого сюжета — ни приключений, ни драм, ни обид. Там про чужую, очень завлекательную повседневность, про жизнь маленьких близнецов. Мальчика зовут Таро, девочку Такэй, они живут в своей Японии, в маленьком доме, с родителями и новорожденным братиком, и с ними происходят разные удивительные вещи.

Вот день рождения девочки, и к ней приглашают всех окрестных девочек-подружек на праздник кукол. Из сундука, где они лежали целый год, извлекаются старинные куклы. Детям строят большой многоэтажный кукольный домик, и к нему ведет длинная лестница. Наверху сидят император и императрица, ниже — придворные, ниже — служанки, у подножия сидят совсем маленькие куколки, а свою самую любимую куклу-младенца Такэй сажает вне всяких иерархий на самый-самый верх. А потом день рождения мальчика Таро. Дети — близнецы, но празднует он отдельно, по-мужски, к нему тоже приходят в гости друзья — на праздник воздушных змеев. Змеи разноцветные, у каждого мальчика свой, с длинным хвостом и выпученными глазами, они проходят парадом по улице, а Таро идет впереди всех и бьет в барабан.

Там много всякого. Зима, лето, осень, весна. Плывут на лодке, собираются в храм принести жертвы богам, смотрят на снег. Вот дождь, дети сидят с бабушкой и рассказывают друг другу истории про невоспитанных детей, с которыми, конечно же, случаются всякие ужасы, и сыплют на листок бумаги разноцветный песок. Получается рисунок: синее небо и желтый берег, а если просыпать на лист угольки, получится, что прилетели пчелы.

Там прекрасные картинки, простые, в один цвет: вот вынимают из сундука долгожданные бабушкины куклы, вот девочка учится жарить лепешки на маленькой жаровне, вот пришел уличный фокусник с обезьянкой. А вот и та процессия со змеями — мальчики маршируют, а Такэй нельзя присоединиться к параду, потому что она всего лишь девочка. К этому эпизоду есть сноска, редактор заботливо поясняет: «А вот в советской стране любая девочка имела бы полное право идти на демонстрацию вместе со всеми». Но на картинке в книжке ей тоже совсем неплохо: она стоит на заборе под китайским фонариком и машет руками.

Эту книжку (лучшую на свете, как мне тогда казалось) с рассказом про невероятное иноземное мироустройство, с домашними обычаями и подробностями читали три поколения девочек: моя бабушка, за ней — мама, а потом и я. Вишневый сад, зверинец, рикши, споры о том, кто кому должен завязывать пояс — брат сестре или сестра брату… Сама не ожидала, что буду помнить все это так долго и с такой полнотой».

Людмила Петрушевская ____

«Любимая книга моего детства (и детства моей бабушки) — «Маленький лорд Фаунтлерой». Ее не было ни в одной советской библиотеке, после революции не переиздавали, и я в детстве специально ездила в Ленинку (в Дом Пашкова), и меня пустили, и там я ее прочла. Еще я обожала красные тома Антоновской «Великий Моурави» (единственное хорошее, что было в шкафу открытого до 10 вечера парткабинета в райкоме партии на улице Чехова). Но главная и недостижимая книжка была «Тайна профессора Бураго» Овалова. Недостижимая — потому что в детской библиотеке были не все выпуски».

Захар Прилепин

___

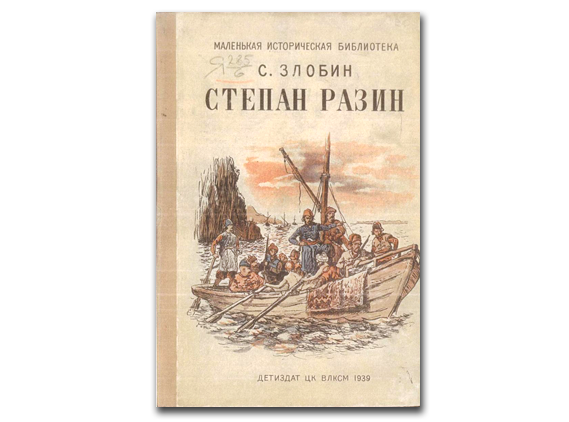

«Ни одну книгу я не перечитывал так часто, как роман Степана Злобина «Степан Разин». Она была более любимой для меня, чем Жюль Верн с его пятнадцатилетними капитанами, мушкетеры Дюма и прочие индейцы и викинги. Наверное, потому что все это — свое, русское, куда более реальное и боевое, чем все индейцы, мушкетеры и пираты вместе взятые. Разин, кстати, был современником и почти ровесником Д’Артаньяна и современником пирата Моргана — одного из прототипов всех этих пиратов Карибского моря. Гипотетически, они могли встретиться и попробовать сразиться. Как вы думаете, кто сильнее — Д’Артаньян, Морган или Разин?

Если серьезно, в фигуре Разина совпали все те кодовые вещи, которые, как я догадываюсь, потом определили и мое будущее: стремление к стихийности, к бессмысленному и беспощадному бунту, эта извечная русская тоска по справедливости и собственно сам казачий быт, который привлекателен для меня. Моя бабушка говорила, что она казачка (на самом деле она просто много знала украинских и казацких песен и была родом с верховьев Дона), — и вот эта книжка была для меня будто бы продолжением этих песен, этой детской тайной мечты о мужском братстве: и предощущение будущих трагедий тут было, и будущих пьяных праздников. Злобин, наверное, не самый лучший писатель на Руси, но эта его книжка живет во мне как фрагмент биографии — там все живое по сей день для меня, я всех героев помню и все события».

Людмила Улицкая

___

«Киплинг, Киплинг. Вот эти самые книги, которые сохранились со времен моего детства, — бумажный «Рикки-Тикки-Тави» с сепиевыми рисунками Курдова, в переводе Чуковского, издания 1945 года (мне два года в это время). Другая книга посолидней, в картонной обложке, но лишенная такого обаяния, а третья — «Книга джунглей», растрепанная, распадающаяся по листам, с корявой чернильной надписью «Люся». Мой первый автограф. Мои любимые детские книги.

Эти книги я читала сама, потом читала сыновьям, а теперь уже третье поколение с ними знакомится. Четырехлетняя внучка повторяет зачарованно: «Кошка, которая гуляет сама по себе…» Уютно расположившись на тахте, устроив гнездо из подушек и пледов, с младшими внуками мы уже прошли Киплинга, но еще будем к нему возвращаться. Своим сыновьям я читала вслух, когда они были уже старшеклассниками: Шекспира, Данте, почему-то Булгакова. Они дремали, но во время дремы окультуривались. Жаль, что традиция живого чтения ушла.

Внуки мои принадлежат, кажется, к поколению, которое будет рассказывать своим детям: «А в детстве бабушка читала мне настоящие книги, бумажные…»

Дмитрий Быков

___

«Таких книг было очень много. Я же вообще был начитанный мальчик. Самые любимые авторы были Сусанна Георгиевская (до сих пор) — романы «Отец», «Лгунья», даже и сравнительно взрослые «Колокола», и Галина Демыкина, в особенности «Как тесен мир» и «Чуча». Причем ее песенки я тоже очень любил, она была первоклассный поэт.

Лучшим сказочником моего детства был Александр Шаров, которого сейчас, после тридцатилетнего перерыва, стали, слава богу, переиздавать. «Мальчик Одуванчик и три ключика», «Звездный пастух и Ниночка», «Володя и дядя Алеша». Я и сейчас считаю, что он в одном ряду со своими друзьями — Платоновым и Гроссманом. Сказки у него были довольно жестокие, то есть он ребенка не щадил, как Андерсен, — но это было так поэтично, так в подлинном смысле волшебно! Взрослую его прозу я тоже прочел лет в двенадцать — «Жизнь Василия Курки», чуть ли не самую странную и страшную повесть о войне (только «Крик» Воробьева поставил бы рядом), «Повесть о десяти ошибках», «Я с этой улицы», «Хмелев и Лида», «Легостаев принимает командование».

Очень мне нравилась Александра Бруштейн — и детям моим нравится. Вся трилогия «Дорога уходит в даль», знаю ее почти наизусть, о многих удивительных людях и событиях рубежа веков узнал именно из нее.

И едва ли не любимейшим детским писателем был Константин Сергиенко — его сейчас тоже начали издавать после огромной паузы. Помню, как после «Уленшпигеля» — он и сейчас моя самая любимая книга — я попросил мать принести мне что-нибудь подобное (было мне лет девять, что ли), и мать сказала: «Ничего подобного нет». А потом нашла — принесла мне роман Сергиенко «Кеес Адмирал Тюльпанов», лучшую книгу о Нидерландской революции, какую я знаю вообще.

Я потом перечитал и все современные его книги — знаменитую «До свиданья, овраг» (спектакль Шендеровича по ней, шедший в Театре юного москвича, был культовым и непопадаемым, на него ломились все мои ровесники), «Дни поздней осени» и пр. Но исторические — «Белый рондель», «Ксения» — мне казались куда более увлекательными. Он был писатель от Бога, я немного знал его. Нас познакомил Юрий Коваль, чью «Самую легкую лодку в мире» я тоже знал наизусть. Это у нас с женой — мы тогда, естественно, не были знакомы — была общая любимая книга. Как и «Карусели над городом» Юрия Томина».

Лев Рубинштейн

___

«История восприятия книжек в детстве делится на два весьма существенных этапа: до того, как ты научился читать, и после. Можно даже сказать, что это в каком-то смысле разные книжки. И не только потому, что одни были «для младшего возраста», а другие «для среднего». Главным в этом деле было то, с чьими интонациями они тебе запомнились. Например, в сказках Пушкина, сколько бы раз я их ни перечитывал — и в детстве, и потом, — я неизменно слышу мамины интонации. А поэтому особенно драгоценны они для меня еще и этим. Мне вообще приятно думать, что именно сказки Пушкина сформировали мою внутреннюю структуру.

Когда я научился читать, я читал все без разбору. Книжки вполне великие, проверенные, так сказать, временем, совершенно вне всякой критики перемежались с полной фигней. Так, например, «Робинзон Крузо» располагался в моей табели о рангах наравне с «Васьком Трубачевым и его товарищами». Я не случайно вспомнил именно об этих двух книжках: и ту, и другую (уже не помню, в какой последовательности) я прочитал непосредственно после того, как научился читать надписи на пачке сахара или на банке сгущенного молока.

Но уже тогда для меня сформировался универсальный критерий, действующий и до сих пор: качество текста для меня определяется очень просто — хочется перечитать еще раз или не хочется. «Васька Трубачева» я точно никогда не перечитывал и вряд ли буду когда бы то ни было. А «Робинзона» я перечитал — уж не знаю в который раз — в прошлом году.

Если же говорить про книжки детства, к нынешнему времени несправедливо забытые, для меня это «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля. У меня по отношению к ней сложилось несколько сентиментально-ностальгическое отношение. Лет в десять я лежал в больнице, где мне вырезали гланды. Сразу после операции пришла мама и принесла мне эту книжку. Мне было больно и тоскливо. К тому же я не мог толком повернуться. Но читал я эту книжку и не мог от нее оторваться. Читал, ржал, хотя и больно было, и под это целебное чтение я выздоравливал. Так мне и запомнилось, что эта книжка — та самая, под чтение которой выздоравливают. Такая у каждого своя, разумеется. Но она обязательно есть».

Григорий Остер

___

«Одной из важнейших для меня книг детства, той, что произвела на меня сильное впечатление, были «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. Не знаю, в какой степени ее можно назвать детской, но эти истории и образы действовали на меня сильнее, чем любые сказки народов мира.

Главное, что я каким-то удивительным образом благодаря ей почувствовал, что в основе вообще всех историй лежат некие архетипы, описанные в этих мифах. Конечно, тогда я не мог это так сформулировать, не зная таких умных слов. Но по мере взросления, сталкиваясь с другими сюжетами и ситуациями, я интуитивно чувствовал, откуда у всех этих историй ноги растут. Я понимал, что есть некие изначальные основы взаимоотношений людей, которые были впервые осмыслены там, в греческих мифах.

Мне начали эту книгу читать родители. И, осваивая чтение, я, в частности, делал это, чтобы иметь возможность самому ее читать и чтобы, как говорил детский писатель Валентин Берестов, не приставать к родителям. Поэтому я бы сильно рекомендовал взрослым читать детям Куна».