Хорошие, плохие, многодетные

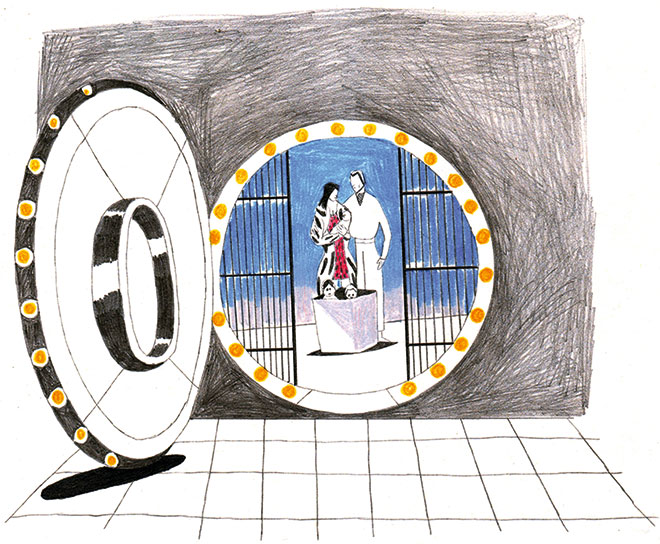

За последний год целый ряд мало кому известных депутатов сделал себе имена на законопроектах, касающихся детей: закон о запрете на усыновление для американцев, закон о защите детей от вредной информации, закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних. На очереди новый законопроект депутата-единоросса Алексея Журавлева — он предложил отбирать детей у родителей-геев. Инициативы законодателей действуют парадоксально: они увеличивают и без того существующий страх перед вмешательством в частную жизнь и одновременно стимулируют доносительство. БГ выяснил, чего боятся российские семьи и что им в действительности грозит

«Мы готовы забрать одного вашего ребенка, чтобы вам легче жилось», — с такими словами соцработники пришли в дом Екатерины Шатровой, матери четырех детей. Это случилось вскоре после того, как Шатрова написала письмо в Правительство РФ: она спрашивала, какую конкретную помощь оказывают на местах многодетным семьям. «Год назад мы стали многодетной семьей с четырьмя детьми. Старшей — 16 лет, среднему — шесть с половиной, а двум самым маленьким, двойне, — по году, — рассказывает Екатерина. — Мы с мужем не были готовы к четверым детям. Во время последней беременности я бросила работу, лежала все это время в больнице, меня возили на коляске. Моя мама — инвалид, она старенькая, родители мужа далеко, и он вынужден был отказаться от половины работы, для того чтобы ухаживать и за мной, и за детьми».

Как и у многих российских семей, у Шатровых были кредиты и ипотека. Почти сразу же после того, как родились двойняшки, Екатерина нашла правительственную программу по поддержке многодетных семей: «Там написано, что у нас в стране многодетные семьи поддерживаются целым списком разных фондов. И тогда я, естественно, обратилась в местные органы социальной защиты с вопросом: «Вот смотрите, мы — многодетная семья. Какую поддержку вы можете нам оказать?» Получила ответ, что кроме стандартных льгот, которые есть в Московской области, — 50% оплаты коммунальных услуг, бесплатных походов в театр раз в месяц и бесплатного проезда ребенка от 7 лет на транспорте — у нас нет ничего. Несмотря на то что государством декларируется огромное количество разных вещей, вплоть до материальной поддержки и поддержки в выплате той же самой ипотеки. Тогда я написала письмо в Правительство России о том, что программа есть, а на местах о ней ничего не слышали. Просила рассказать, какую конкретно помощь оказывают».

Письмо было написано в конце августа, ответа на него Екатерина Шатрова так и не получила. Зато 8 октября в дом к Шатровым пришла комиссия, состоящая из соцработников и членов опекунского совета. Называть конкретные имена и фамилии Екатерина не хочет. Она рассказывает, что перед входом в дом они встретили ее мужа, которому сказали, что если семья не справляется, то они заберут всех детей. После того как комиссия зашла в дом и увидела Екатерину, тон смягчился: «Они видят, что все в порядке: стоят компьютеры, дом — 200 метров, участок огромный; слышат, что я адекватно разговариваю, я не истеричка, у меня два высших образования, они это все видят и понимают, что, наверное, я писала в письме какие-то объективные вещи. Я их понимаю по-человечески. Они пришли выполнять свою работу».

Несмотря на то что члены комиссии смогли убедиться, что дети живут в хороших условиях, Шатрова продолжает опасаться, что у нее их могут отнять. Она бы никогда не подумала о существовании подобной угрозы, если бы к ней не пришла комиссия. Как и многие другие родители, которые никогда не сталкивались с опекой: «Кому нужно воспитывать чужих детей? Зачем государству брать на себя еще и это? Когда папа с мамой пьяные под забором валяются, а дети голодные ходят, тогда, наверное, да. Детей нужно одевать, кормить, о них нужно заботиться. Кто добровольно на себя это возьмет и зачем?» — удивляется Сергей Авдеев, отец троих детей от 12 до 17 лет. Такого же мнения придерживается мать семерых детей Светлана. Первого ребенка она родила в 1982 году: «В советские времена было стабильнее, сейчас я своим детям не посоветую иметь многодетную семью. Можно и работу потерять, и еще что. Сейчас двоих детей уже достаточно». На ее взгляд, государство имеет право вмешиваться только тогда, когда семья неблагополучная — «если родители пьющие, бросают детей, обижают их». Если же семья хорошая, то ей нужно только помогать, а не контролировать.

Представления о том, как выглядят «плохие» семьи, есть почти у всех: чаще всего речь идет о родителях-алкоголиках, которые пьют и бьют детей. С точки зрения опеки, к неблагополучным относятся и бедные семьи. Из-за отсутствия точных инструкций, в каких случаях и как именно стоит вмешиваться в жизнь семьи, решение об этом принимают люди без специальной подготовки, которые оперируют общими представлениями о хорошем и плохом: алкоголизм, бедность, гомосексуальность — все это «плохо». Дискуссии о том, до какой степени государство может вторгаться в личное семейное пространство, ведутся во всех западных странах. Ключевое словосочетание в этих спорах в России — «ювенальная юстиция».

Миф о ювенальной юстиции

Мать четверых детей Фатима первого ребенка родила в 1999 году. Говорит, что тогда о ювенальной юстиции никто не спорил, а вмешательства государства в дела семьи никто не боялся: «Это все (страхи перед соцслужбами. — БГ) появилось значительно позже. Будь я помоложе или рожай сейчас, меня бы это волновало. Я слышала, что детей забирают: в Норвегии есть такая практика. У индийской семьи отобрали детей, потому что они якобы кормят детей с рук и по первому требованию, а не по какому-то режиму. Я не могу относиться к такому положительно. Потому что я, как мать, имею право решать, наказывать мне ребенка или нет, в какой степени его наказывать, за что и когда. Я не приветствую жестокость по отношению к детям, но убеждена, что детей можно и нужно иногда наказывать», — говорит Фатима, которая уверена, что случаи действительно жестокого обращения с детьми попадаются редко.

«Я слышала о случаях, когда предлогом, чтобы забрать детей, является не то, что с ними плохо обращаются, а то, что в их семье, по мнению какой-нибудь комиссии, не хватает денег, чтобы их содержать, — Фатима случайно приводит пример Екатерины Шатровой, ничего не зная об этой истории. — Когда создается какая-то комиссия, им так или иначе нужно оправдывать свое существование: чиновники есть чиновники. Не только у нас, но и за границей. Поэтому тут неизбежны перегибы, которые калечат судьбы и души. Я слышала, что в Америке уже боятся наказывать детей, потому что они якобы имеют право пожаловаться в суд на родителей. Что это будет за общество, где дети подают в суд на своих родителей?»

Рассказы о том, что законодательство в Европе и США позволяет отбирать детей, начали распространяться в России после того, как в начале нулевых из Франции приехала актриса Наталья Захарова, которую там лишили родительских прав. Российские газеты наперебой рассказывали историю о материнской трагедии и несправедливости французских судов, опираясь на комментарии самой Захаровой. Президент благотворительного фонда «Волонтеры — в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская считает, что приезд Захаровой и ее рассказы о том, как «ювенальная юрисдикция» отняла ребенка, сыграли значительную роль в распространении мифа о ювенальной юстиции в России — если раньше он циркулировал только в православных кругах, то теперь вышел за пределы религиозной среды: «Противники ювенальной юстиции писали, что это западная технология по отбиранию детей; раньше они молчали на эту тему, потому что ничего не знали». Эта история задела многие семьи, у которых по тем или иным причинам появился страх, что детей могут забрать.

Елена Альшанская подчеркивает, что к настоящей ювенальной юстиции все эти споры никакого отношения не имеют: ювенальная юстиция регулирует судебно-правовую процедуру по отношению к малолетним преступникам и детям, а не вмешивается в жизнь семей. Первой против ювенальной юстиции выступила РПЦ: с точки зрения церкви, права на ребенка принадлежит только родителям. Православную риторику о том, как на Западе отбирают детей, быстро подхватили и политики: «Они начали рассказывать эту страшилку, начали рассуждать: есть хорошие семьи, есть плохие семьи, главное — отделить агнцев от козлищ. У плохих, алкоголиков можно отбирать. Главное, чтоб у хороших родителей не забирали детей, — у плохих можно».

Ювенальная юстиция, существующая во многих западных странах, позволяет детям искать поддержку у государства в случаях, когда родители с ними жестоки. В странах, где нет соответствующего законодательства, в частности в России, дети беспомощны перед родителями. И только соцработники и органы опеки, если они попадают в дом, где дети страдают от родительской жестокости, могут направить материалы в суд. С этого момента все зависит от человеческих и профессиональных качеств соцработников.

«Представьте себе человека, который решает, может ли жить ребенок в семье или не может. Чудовищная деформация, никаких требований к этим людям нет: у них нет ни соответствующей квалификации, ни специального образования, ни подготовки, — рассказывает Елена Альшанская. — Я знаю, что в Москве в органах опеки очень много бывших педагогов, а в других регионах много людей из милиции».

Донос или контроль

Несмотря на то что инициатива депутата Журавлева, который считает, что родитель-гей не имеет права жить со своим ребенком, пока еще не закреплена, в московском гей-сообществе считают, что закон обязательно примут. Координатор московской «Школы феминизма» Ольгерта Харитонова говорит, что за однополые пары вступаться никто в России не станет: «Идет политика, направленная на дискриминацию этой группы». По ее словам, в России практически нет семей, где двое мужчин воспитывали бы ребенка, но есть много геев, которые живут в браке с женами и детьми, — они тоже подпадают под закон. Основной же удар придется по лесбийским парам с детьми: «Пятьдесят процентов лесбиянок были замужем, — рассказывает Ольгерта Харитонова, — рожали детей, как большинство женщин. И потом, разводясь, они обретали любовь с женщиной, и, естественно, дети оставались с ними. Гораздо меньше семей, которые сначала вступили в партнерские отношения, а потом завели ребенка или нескольких детей. Но и такие тоже есть».

До того как был принят закон о пропаганде гомосексуализма, прессинга было намного меньше: «Все-таки когда нет официального давления и когда ты сам более-менее самостоятелен — зарабатываешь на жизнь, у тебя есть жилплощадь, ты более-менее независим, то врачи, работники детских садов нормально к этому относятся. Они такие же люди, живут в человеческих отношениях, не задушены пропагандой. Они видят, что ребенка любят, и им больше ничего не надо», — говорит Ольгерта Харитонова. Законодательные инициативы депутатов не просто настораживают людей, но и подталкивают к активному участию. За невозможностью найти официальное подтверждение, что родитель — гей, службы опеки и суд смогут в этих делах ориентироваться только на доносы: рассказы соседей, родственников, учителей или даже бывших жен и мужей. «И вот это законодательное давление толкает людей на доносительство, — продолжает Харитонова, — как во времена Сталина. Я знаю пары, которые живут в коммуналке. Соседи могли написать какое-нибудь заявление: у нашей соседки все время ночует еще одна женщина, с какой стати мы должны терпеть у себя на общей площади еще какую-то дополнительную жиличку. Теперь они пишут — служба опеки забирает ребенка, женщинам тоже что-то инкриминируют. Институт доносительства будет возрождаться».

В действительности институт доносительства уже работает — иначе доказать «пропаганду» среди несовершеннолетних просто невозможно. Причем доносительством могут заниматься и близкие родственники. «Это случилось с моей подругой Светой. Я знаю ее и ее мужа Ваню с университета. Еще на четвертом курсе у них родился сын Леша, с которого весь сыр-бор и начался, — рассказывает Майя, благодаря которой эта история получила широкую огласку в интернете. — Когда они разъехались, Света забрала сына и в марте этого года переехала к своей подруге, которая снимала квартиру и у которой дочка — одногодка Светиного сына. Подруга тоже расходилась с мужем в тот момент, и они стали поддерживать друг друга и в материальном, и в моральном плане. Родителям Светы это не очень понравилось. Они считают, что Света с подругой лесбиянки». Родители Светланы забрали у нее ребенка, которого удалось вернуть только с помощью полиции. Как считает Майя, свою роль сыграло то, что мать Светланы — глава Реутовского филиала Бюро технической инвентаризации и может использовать в своих целях административный ресурс.

Сейчас идет большое судебное разбирательство — муж Иван вместе с родителями Светланы пытается отнять ребенка или уладить дело полюбовно, если Светлана перестанет делить квартиру с подругой. К делу приобщили и результаты психологической экспертизы: «Свету не опрашивали, опросили только родителей. И в психологическом портрете получилось, что Света белая и пушистая, а ее подруга опаивает ее какими-то веществами, после чего на глазах у детей совершает «грех». По словам Майи, к Светлане домой приходила и женщина из опеки — и осталась довольна: «Сказала, что все хорошо — и главное, чтобы у ребенка было место для игрушек и чтобы Света могла оплачивать эту съемную квартиру». Но история на этом не закончилась: «Родители Светы еще раз выкрали ребенка, накануне 1 сентября, уже вместе с отцом. Они отправили его в другую школу. Документы из предыдущей школы тоже забрали. И когда Света пришла поговорить с ними и со своим адвокатом, они устроили драку, в которой пострадал адвокат. В школу, в которую Леша в итоге пошел, Свету не пускали и видеться с сыном не давали». Майя рассказывает, что работники школы отказывались выдавать Светлане документы, объясняя это тем, что их попросили «придержать» бумаги. В ходе судебного процесса мнение родителей, что Светлана — лесбиянка, занимает центральное место: кажется, именно это позволяет им претендовать на ребенка, а работникам школы — отказываться выдавать матери документы.

Тезис об однополой семье как общественно неблагонадежной уже стал общим местом. Вопрос в том, откуда исходит инициатива: от народа, чьи представления транслируют депутаты, или от самой власти, которая находит в этом ресурс для манипуляции. «Власти находят моральные оправдания своей правовой деятельности, — объясняет психолог, культуролог и профессор Кембриджского университета Александр Эткинд, — они хотят вмешиваться всюду, залезать в постель. Если бы у них была возможность вживлять какие-нибудь чипы, им бы это больше понравилось. Но диктатура ограничена общественным мнением, поэтому власти ищут такие поводы вмешательства, которые общественное мнение бы приняло. Свои собственные моральные представления они проецируют на народ. Что народ на самом деле думает — никто не знает».

Ольгерта Харитонова вспоминает историю о мальчике, который решил шантажировать собственную мать, поняв, что гомосексуальные связи в российском обществе осуждаются: «Он начал говорить ей: если ты чего-то не сделаешь, я всем во дворе расскажу, что у меня мать — лесбиянка. На что мать ему сказала: «Ты можешь это сделать, я как взрослый человек нормально это переживу, а вот тебя во дворе задразнят, и тебе будет гораздо хуже». Он не дурак — понял, что не вышло».

Донос, в том числе и ложный, все так же существует в арсенале силовых структур для борьбы с «инакомыслящими», как будто СССР никуда и не уходил. Эколог, защитница Химкинского леса Евгения Чирикова вспоминает, как в 2011 году сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом ей грозили органами опеки на основании ложного доноса: «Я активно занималась и занимаюсь защитой Химкинского леса. Тогда мы со моими коллегами как раз закончили общественно-экологическую экспертизу, в ходе которой удалось доказать, что этот проект будет экологически опасен и противоречит законодательству, но самое главное — нам удалось найти 11 альтернативных вариантов. Зимой 2011 года мы передали в руки президенту Медведеву это заключение, а он сказал фразу, которая потом облетела весь интернет: «Вы понимаете, этот проект совершался в угоду частной группе лиц, я ничего сделать не могу». На следующий день после передачи документов в дверь моей квартиры постучали какие-то люди — женщина и двое больших мужчин, в которых я узнала сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом. Я не стала им открывать, и тогда они пошли к соседям. И вечером соседи с выпученными от ужаса глазами рассказали: «Жень, ты представляешь, к нам пришли и сказали: мы на тебя якобы написали донос, что ты истязаешь своих детей. Это не мы, ты пойми нас правильно, мы не могли такого сделать, это наговор, мы не такие, — они были страшно взволнованы, что я могу подумать о них такие ужасы. — Ты понимаешь, в том документе, который нам показывали, написано имя человека, который в этом доме даже никогда не проживал. Мы бы такого никогда не сделали».

Евгения Чирикова поверила соседям и позвонила по телефону органов опеки: «Я не стала звонить «тихо»: я понимаю, что в нашей стране нужно все делать шумно и чтобы люди тебе верили и понимали, на чьей стороне правда. Я позвонила в органы опеки по громкой связи, попросила представиться и спросила, какие ко мне претензии. И работница опеки ответила, что у них действительно есть документ, в котором написано, что я истязаю своих детей, и что им нужно прийти и проверить, как мои дети живут. Я спрашиваю, что потом, женщина отвечает: «Суд, естественно». Я спросила, знает ли она, что я занимаюсь общественной деятельностью. Она ответила, что ничего про меня не знает, и положила трубку». Тогда защитница Химкинского леса выложила запись в интернет и попросила помощи у сочувствующих. Старшей дочке Чириковой на тот момент было 10 лет.

По словам Евгении, девочка призналась ей, что боится идти в школу: «Я говорю ей, что, если что-нибудь случится, нужно будет подойти к учительнице, на что дочка ответила: «Мам, она меня первая отдаст им». Я поняла, что могу ее защитить, предав огласке эту историю. Я не ожидала такой ответной волны: мне стали звонить женщины и говорить, что они юристы и готовы помочь бесплатно. Мне приходило очень много писем, все готовы были помочь, и десятки людей звонили в эту опеку. И что самое приятное — опека была вынуждена отказаться от своих планов, и передо мной извинились». После этого Евгения Чирикова обратилась в СК с требованием расследовать дело — ложный донос является уголовным преступлением: «Следственный комитет после долгих колебаний принял мое заявление, и оно было снижено до уровня химкинской полиции. Полиция сделала следующее: она опросила моих соседей и написала мне письмо с примерно таким содержанием: «Евгения Сергеевна, мы поспрашивали ваших соседей на предмет, какая вы мама, и выяснили, что мама вы хорошая, детей кормите, на дачу возите, но по вашему заявлению ничего сделать не представляется возможным». В химкинской полиции теперь лежит письмо, в котором черным по белому написано, что я хорошая мама». Чирикова считает, что письмо написали в соавторстве силовики и органы опеки, чтобы ее приструнить, пригрозив тем, что заберут детей.

Общественный договор

Пока на насоливших родственников или соседей-геев пишутся доносы и жалобы, во множестве семей дети действительно страдают от жестокости родителей. Немногие решаются вмешаться в дела таких семей, предполагая, что в детском доме будет не лучше, и далеко не каждый готов взять на себя ответственность за судьбу ребенка, которого заберут у родителей и определят в госучереждение с репутацией как у исправительной колонии. Поэтому иногда соседи и родственники закрывают глаза на случаи жестокости и произвола в отношении детей. «Прежде чем донести куда-то кому-то, люди крепко подумают, — говорит многодетная мать Фатима. — Надо быть уверенным, что в детдоме будет лучше, чем в семье. А вот в этом у меня уверенности совсем нет». Стучать на «нормальных» людей у нас не принято, а нормативной формы вмешиваться в чужую личную жизнь не существует.

Елена Альшанская считает, что вмешательство в частную жизнь со стороны государства — своебразная плата за те услуги, которые мы от него получаем: обеспечение безопасности, социальная защита, защита от терроризма: «Например, органы безопасности будут без разрешения прослушивать звонки, так как есть угроза терроризма, и люди говорят на это: «Да, мы настолько боимся, что согласны». Все знают, что это есть, но нет никаких возмущений. Мы в обмен на безопасность готовы пожертвовать частной жизнью. И в вопросах воспитания детей это тоже вопрос вмешательства в частную жизнь в обмен на что-то. До 1950-х годов в СССР не было никакой соцподдержки. Начали в 1970-е годы хоть как-то помогать.

И сразу же государство начало предъявлять претензии к тому, как семья воспитывает ребенка. Как только возникает вопрос предоставления социального жилья, социальных выплат, государство начинает контролировать процесс воспитания. В советское время это был вопрос идеологии: считалось, что государство более компетентно в вопросах воспитания и семьи. После развала Союза элемент воспитания был убран из задачи школ и прочих образовательных институтов. Сейчас все жалуются, говорят, что этот компонент надо вернуть». Альшанская подчеркивает, что, если сейчас детский дом считается наказанием для родителей, которые, по мнению властей, не справляются с воспитанием детей, то в советские годы детский дом был «одной из образовательных услуг полного цикла».

Ситуация, сложившаяся сегодня, во многом парадоксальна: родителей пугают мифом о ювенальной юстиции, благодаря которой государство забирает детей, а в то же время органы опеки пользуются практически безграничными полномочиями и могут направить в суд дело о лишении родительских прав или изъятии детей из семьи в самых разных и порой безопасных случаях. Для комиссий и органов надзора «плохими» могут оказаться многодетные семьи с финансовыми проблемами, благополучные однополые пары, политактивисты. Карательная система изъятия ребенка из семьи подпитывается жалобами и доносами от недовольных родственников или учителей. Культуролог Александр Эткинд считает, что, с точки зрения гражданина, между доносом и гражданским контролем нет разницы: «Само гражданское общество не налагает штрафов и не наказывает — это делает государство. Поэтому речь идет о восходящем контакте человека и государства. Вся разница в государстве. Если есть доверие к завучу в школе или к инстанциям, тогда это называют «гражданским контролем» и активно этим пользуются — всегда есть проблемы, которые нужно решать. Если доверия нет, а государство все время залезает куда не надо, произвольно меняя правила на ходу, тогда появляются идеи доносительства, стукачества и ябедничества».