«Москва – очень серьезный город». Как Джон Стейнбек заглянул за железный занавес

После победы над Германией интересы союзников по антигитлеровской коалиции быстро разошлись. На Советский Союз стремительно опустился непроницаемый железный занавес. В конце сороковых были развернуты кампании по борьбе с космополитами и «беспачпортными бродягами в человечестве». В 1947 году в стране запретили браки с иностранцами. Впрочем, в Соединенных Штатах царила похожая истерия: там боялись растущей мощи СССР.

Обе стороны рождали разнообразные стереотипы. «Клюквенные» образы русских образца 1945 года удивительно живучи в мировом кинематографе. В подобных условиях мало кто решался на путешествие в стан идейного врага, поэтому наблюдения Джона Стейнбека нам кажутся особенно ценными. Писатель посетил Советский Союз в 1947 году, побывал в Грузии, на Украине, в разрушенном Сталинграде и в Ленинграде, оживающем после блокады. Литератор не обделил вниманием и столицу.

Стейнбек довольно быстро получил визу и поехал в СССР вместе с фотографом Робертом Капой. Друзьям давали своеобразные наставления: «Что, едете в Москву, да? Захватите с собой парочку бомб и сбросьте на этих красных сволочей». Другие пугали тюремным заключением и цензурой, но те не отступили от намеченных планов: «Мы обнаружили, что тысячи людей страдают острым московитисом – состоянием, при котором человек готов поверить в любой абсурд, отбросив очевидные факты». Стейнбек облек свои путевые впечатления в занимательную книгу «Русский дневник». Она была проиллюстрирована фотографиями Капы. Писатель не ожидал похвальных отзывов о вышедшем томике: «Левые скажут, что он антирусский, правые – что он прорусский… Мы не делаем никаких выводов, кроме того, что русские люди такие же, как и все другие люди на земле. Безусловно, найдутся среди них плохие, но хороших намного больше».

Стейнбека впечатлил возведенный в начале XX века «Метрополь»: обширные лестницы и персонал, говорящий по-английски (проверявший писателя таможенник знал только слово «yes»). В 1947 году в «Метрополе» еще жили старые большевики и чиновники. В 1918 году творение Кекушева и Валькота было объявлено 2-м Домом Советов. Знакомые журналисты пригласили писателя в коммерческий ресторан при гостинице. Ужин на пять персон включал «капустный суп» (вероятно, щи), черную икру, бифштекс с картофелем, вино и 400 грамм водки. Гастрономическое удовольствие обошлось американцам в 110 долларов. Стейнбека поразила запутанная система хозяйствования в советском общепите: официант сначала заносил заказ бухгалтеру и лишь затем отправлялся на кухню. Чуть позже американцы переселились в соседний «Савой», где постояльцам постоянно досаждала дореволюционная ванная: эмаль местами стерлась, поверхность напоминала наждачную бумагу. Однако литератор представлял, что возможность каждый день принимать горячую ванную в послевоенной Москве воспринималась горожанами как невиданная роскошь.

После войны в Москве открылись шестьдесят чайных, действовали кафе-мороженое и пивные. При ресторанах был легализован бильярд – в столицу попало изрядное количество превосходных столов из Германии. Столица полюбила джаз – стены «Художественного» сотрясала игра виртуоза-ударника Лаци Олаха, а в театре «Эрмитаж» выступал оркестр Александра Цфасмана. Впрочем, от игры музыкантов «Метрополя» Стейнбек закрывал уши: «Оркестр, кстати, очень громко играл самую скверную американскую джазовую музыку, которую нам когда-либо приходилось слышать. Барабанщик, явно не лучший последователь Крупа, в экстазе доводил себя до исступления и жонглировал палочками. Кларнетист, судя по всему, слышал записи Бени Гудмэна, поэтому время от времени его игра смутно напоминала трио Гудмэна».

Стейнбек и Капа долго не могли разобраться, какая структура взялась за организацию их пребывания в Москве – Интурист, Союз писателей или ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей). Американцам выделили переводчика – девушку, только окончившую МГУ и прекрасно говорящую по-английски. Будущий Нобелевский лауреат заметил, что их спутница являла собой идеальный образец советской женщины – не любила декадентское и абстрактное искусство, одевалась консервативно, говорила о нравственности. Ее простое русское имя Светлана друзья моментально переиначили в Суит-Лану.

В стандартный набор заграничного путешественника входили Большой театр, Третьяковка, Воробьевы горы. Стейнбек съездил в Подмосковье – будучи в Клину, он посетил дом-музей Петра Чайковского. Для автора «Гроздьев гнева» приоткрыли и двери Кремля (простым советским гражданам вход туда был закрыт). Американцы тяготились обстановкой средневековой цитадели. «Легче представить себе характер царевичей после того, как вообразишь, что за жизнь у них была среди всего этого хлама… У нас настолько испортилось настроение за два часа в этом царском жилье, что весь день мы не могли прийти в себя. А если всю жизнь тут провести! Во всяком случае, мы рады тому, что побывали там, но больше никого из нас туда и силой не затащить. Самое мрачное место в мире».

Музей Ленина поразил Стейнбека степенью документации жизни советского вождя. Его ботинки, стулья, записки, манифесты, пальто и галстуки сохранялись здесь предельно аккуратно. «И ничто здесь не говорит о том, что за всю свою жизнь он хоть раз подумал о смешном и легком, рассмеялся от всего сердца, что ему было действительно весело», – писал американец, тщательно пытаясь разглядеть человеческое в куске сакрализованной бронзы. Напрасно Стейнбек искал в музее портреты Троцкого – для советской истории этой фигуры не существовало.

В Москве конца сороковых американцы не услышали веселых острот и уличного смеха. Сосредоточенность советской столицы поражала. Стейнбеку перевели некоторые фельетоны из журнала «Крокодил»: «Это были шутки не смешные, а острые, критические. Они не предназначены для смеха, и в них нет никакого веселья… В других городах все по-другому, и мы сами увидели это, когда поехали по стране. Смеются в деревнях на Украине, в степях, в Грузии, но Москва – очень серьезный город».

Во МХАТе гости из Соединенных Штатов смотрели нашумевшую пьесу Симонова «Русский вопрос». Она была посвящена американскому журналисту Гарри Смиту, написавшему «правдивую» книгу о происходящем в Советском Союзе. Естественно, произведение разозлило проклятых империалистов, и Гарри Смит лишается работы. Пьеса Стейнбеку не понравилось – он указывает на картонные характеры и наигранность персонажей, утверждает, что в Америке так одеваются только гангстеры.

Роберт Капа денно и нощно запечатлевал советскую действительность. Ему позволили вывезти из Советского Союза около трех тысяч негативов – щедрость невиданная! В городе путешественников постоянно останавливали милиционеры и спрашивали разрешение на съемку. Фотоаппарат «ФЭД-1» в ту эпоху стоил 1100 рублей при обычной зарплате в 500-1000 рублей.

В продуктовых магазинах Стейнбека встречали аккуратные пирамиды из шампанских вин и крабов. После войны власть настояла: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». «Здесь же лежали роскошные продукты Советского Союза – большие банки с икрой, горы колбас с Украины, сыры, рыба, и даже дичь – дикие утки, вальдшнепы, дрофы, кролики, зайцы, маленькие птички и белая птица, похожая на белую куропатку», – восторженно перечисляет Стейнбек и тут же вставляет справедливую ремарку: советских людей интересовали прежде всего цены на хлеб и картошку. Стоимость одежды, платьев и костюмов американцам показалась слишком высокой.

Очереди за мороженым растягивались на десятки метров: «Продавца мороженого моментально окружали, и его товар распродавался так быстро, что он не успевал брать деньги. Русские любят мороженое, и его всегда недостает». Владимир Паперный писал о том, что сталинская культура воспринимала Москву как город южный, средиземноморский. По его сведениям, в расчете на каждого москвича в 1949 году намеревались произвести около 40 килограммов мороженого. Киоски по продаже оного работали круглый год («В тридцатиградусный мороз любой москвич может охладить пожирающий его внутренний пламень»).

Город еще не оправился от реалий военного времени: «На обочинах росла капуста, а по обе стороны дороги был высажен картофель. Москва еще не рассталась с тем, что у нас называлось «военными огородами», ― у каждого был свой участок, засаженный капустой и картофелем, и владельцы яростно защищали свои угодья. За то время, что мы находились в Москве, двух женщин приговорили к десяти годам исправительных работ за то, что они украли из частного огорода три фунта картошки». В декабре 1947 года москвичей встревожила денежная реформа. Вклады до трех тысяч рублей обменивались по курсу один к одному, владельцы же крупных счетов от реформы не выиграли и ругались: мол, зачем поверил государству и понес деньги в сберкассу, хранил бы лучше в кубышке.

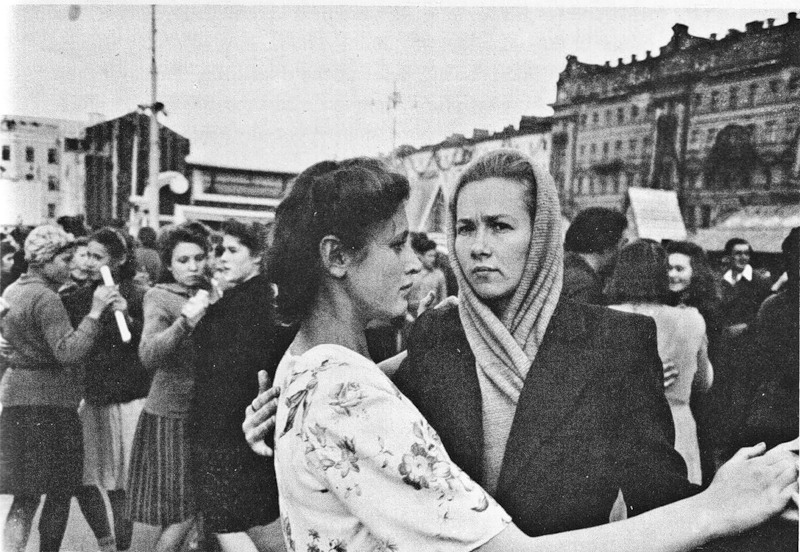

Стейнбек и Капа застали подготовку к 800-летию города. Благоухали бульвары, утопающие в цветах и липах. Спешно украшались лампочками мосты и дома, Кремль был иллюминирован и сверкал зубцами башен. Проводились парады физкультурников на стадионе «Динамо» и авиационные парады в Тушино. Публиковались планы строительства высотных зданий. Москва вступала в свой девятый век, устремляясь к небу. «Несмотря на предпраздничную суматоху, люди на улицах выглядели усталыми. Женщины очень мало или совсем не пользовались косметикой, одежда была опрятной, но не очень нарядной. Большинство мужчин носило военную форму, хотя они уже не служили в армии. Их демобилизовали, и форма была единственной одеждой, которую они имели».

В день праздничных гуляний невозможно было свободно поесть в ресторанах, большинство мест зарезервировали для делегаций из других городов и республик. Светлана Литвинова, сопровождавшая Стейнбека в Москве, отметила, что писатель остался доволен праздничным салютом: «Это примитивно, но мне это нравится». Похоже, будущий лауреат Нобелевской премии привыкал к советской действительности и даже распробовал национальный напиток: «К этому времени я уже совсем не мог пить водку. Мой организм взбунтовался против нее». Очень скоро легкокрылый самолет перенес Стейнбека и Капу за пределы железного занавеса.